Российский страховой рынок прошел долгий путь развития от полностью открытого (до 1786 г.) через частично открытый (с 1885 г.) до закрытого для прямого иностранного страхования (с 1917 г. по настоящее время). Рынок страхования в нашей стране пока находится в стадии становления. Большинству российских страховых организаций, занимающих на нем ведущие позиции, сейчас 5-7 лет, тогда как западные страховщики имеют стаж деятельности, исчисляемый многими десятилетиями. Однако даже за такой короткий период времени страхование в нашей стране стало достаточно значимой частью российской экономики, а страховые компании, проходя вместе с нашей страной нелегкий путь к национальному страховому рынку, заложили надежную основу для формирования страховых взаимоотношений в различных сферах и отраслях хозяйственной деятельности.

Сегодня структура страхового рынка включает в себя страховые и перестраховочные компании, страховых брокеров, агентов, профессиональные объединения и ассоциации; имеет два базовых сегмента рынка - добровольное страхование - 60% и обязательное страхование - 40% общей суммы страховой премии.

Серьезные проблемы возникают при монополизации секторов страхового рынка. Разнообразие страховых продуктов на российском рынке значительно меньше, чем за рубежом, например в США - 3 тыс. видов страхования, в Европе - 400-500, а в России не более 60.

Развитию страхового рынка препятствует низкий уровень спроса юридических и физических лиц на страховые услуги как в силу низкого уровня доходов, так и в силу сформировавшегося недоверия к надежности страховых организаций, неразвитость в отрасли рыночных отношений, отсутствие в стране развитого рынка ценных бумаг (что ограничивает возможности размещения страховых резервов), несовершенство нормативно-правовой базы страхования, а также отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг, низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка.

Решение проблем развития страхования в России во многом будет определяться ролью государства. Однако по поводу объема присутствия государства на страховом рынке, а также методов и инструментов регулирования государством страхового рынка единого мнения нет.

Государственное регулирование страхового рынка России должно носить в первую очередь стимулирующий характер и осуществляться в двух основных направлениях:

- - развитие обязательных видов страхования;

- - налоговое стимулирование.

Развитие обязательных видов страхования приводит к резкому увеличению объема страхового рынка страны и в силу прямого увеличения клиентской базы, и в силу роста сопутствующих продаж полисов добровольного страхования.

Несколько сложнее решается проблема налогового стимулирования развития страхового рынка страны.

Предоставление специальных налоговых режимов страхователям пока предусматривает только отнесение взносов по определенным видам страхования на себестоимость (например, при страховании имущества). По другим видам страхования такие льготы либо предоставлены в недостаточном объеме, либо не предусмотрены вообще. Для физических лиц эти льготы вообще не предусмотрены.

Государственное регулирование страхования должно основываться на выработке наиболее эффективных стимулирующих механизмов. При этом анализ статистических данных свидетельствует, что возможности роста рынка за счет введения обязательных видов страхования не безграничны, а в последние годы доля обязательного страхования в общем объеме премий имеет тенденцию к снижению. Отдельная проблема - определение максимального предела страхового взноса, который был бы выгоден и страхователю, и страховщику.

Чтобы приобрести полисы обязательного и добровольного страхования, потребитель должен иметь определенный уровень дохода, из которого только фиксированная часть может быть потрачена на страховые услуги.

Наиболее эффективным инструментом стимулирования развития страхового рынка России, на наш взгляд, все же является налоговое стимулирование, перспективы которого сегодня, к сожалению, достаточно призрачны.

В то же время нельзя недооценивать возможности использования альтернативных методов регулирования страхового рынка, в том числе использование механизма его саморегулирования, через выработку профессиональных стандартов качества оказания страховых услуг и гибкое реагирование на потребности страхователей в более качественных страховых услугах. Использование механизма саморегулирования имеет особое значение в связи с повышением минимального базового капитала, что определено изменениями в Законе об организации страхового дела в Российской Федерации», - до 2007 г. необходимо довести размер уставного капитала до законодательно установленного минимального уровня в 30 млн руб. Для организаций, осуществляющих страхование жизни, планка установлена на высоте 60 млн руб., а для перестраховщиков - 120 млн руб.

По данным департамента страхового надзора Минфина России, можно прогнозировать сокращение страховых компаний более чем в 2 раза, с 1408 до 500-600 организаций.

Таким образом, российский страховой рынок находится на переходе на качественно новый этап своего развития, который характеризуется усилением концентрации и централизации капитала.

Безусловно, российское страхование имеет определенную специфику. Не все тенденции российского страхования соответствуют общемировым тенденциям.

Значительно большую роль, чем принято в мировой практике, играет обязательное страхование, дающее прибыльность, более высокую, чем добровольное страхование. Обязательные виды страхования во всех развитых странах не считаются высокоприбыльными, однако дают стабильный заработок. Основой рынка страховых услуг и резервом его развития является добровольное страхование, приоритетными направлениями в развитии которого являются страхование жизни и пенсионное страхование.

Страхование жизни является важной сферой страхового дела, традиционным и постоянным источником значительных инвестиционных ресурсов, способствующих успешному росту экономики.

Совершенствование нормативно-правовой базы рынка страховых услуг предполагает разработку и осуществление мер по совершенствованию и развитию законодательства, регулирующего страхование, и в частности:

- - создание правовых основ деятельности обществ взаимного страхования;

- - совершенствование законодательства о налогах и сборах;

- - установление основ обязательного страхования, а также определение их приоритетных видов.

После принятия мер по развитию обязательного и добровольного страхования значительно возрастут объемы страховых операций. В связи с этим повышается ответственность страховых организаций за исполнение принятых обязательств по договорам страхования.

Такое положение требует принятия законодательных мер по экономическому стимулированию учредителей страховых организаций и капитализации прибыли.

В целях повышения емкости рынка страховых услуг необходимо разработать меры по стимулированию сострахования и перестрахования.

Большинство страховщиков не располагают значительными финансовыми средствами и не могут осуществлять страхование крупных рисков.

Следует стимулировать развитие страхования и перестрахования путем создания специализированных страховых объединений, расширения участия российских страховщиков в международных системах перестрахования и договорах сострахования, формирования гарантийных фондов и применения иных экономически оправданных мер, направленных на повышение потенциала национальных инвесторов рынка страховых услуг.

Необходимо совершенствование налогообложения страховых операций, особенно операций по долгосрочному страхованию. Необходимо, на наш взгляд, включить в перечень социальных налоговых вычетов затраты граждан по страхованию, а также расширить перечень расходов организаций по различным видам страхования, включаемых в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.

Для эффективного функционирования рынка страховых услуг необходимо усиление контроля за действиями органов государственной власти всех уровней, ограничивающих конкуренцию на рынке страховых услуг.

В целях совершенствования государственного страхового надзора за деятельностью страховых организаций и иных профессиональных участников рынка страховых услуг, а также защиты прав и интересов его субъектов необходимо осуществить следующие меры:

- - повышение надежности системы страхования посредством установления единых требований и стандартов предоставления страховых услуг, применяемых в международной практике;

- - установление правил, нормативов и показателей платежеспособности и финансовой устойчивости на основе отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами ценообразования страховых услуг;

- - финансовое оздоровление страховой компании, включая обязательное увеличение капитала и применение принудительных мер по управлению ее активами;

- - установление для профессиональных участников страхования требования о наличии соответствующего образования и стажа работы по специальности, позволяющих выполнять возложенные на них функции, а также осуществление мер, препятствующих доступу к руководству страховой компанией лиц, допустивших финансовые злоупотребления.

Важным условием конкуренции на рынках финансовых услуг является либерализация рынка страховых услуг, а также интеграция российской страховой системы с мировой страховой системой.

Таким образом, основными задачами по развитию страхового рынка России являются:

- - совершенствование нормативно-правовой базы рынка страховых услуг;

- - развитие обязательного и добровольного видов страхования;

- - повышение эффективности государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью;

- - стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;

- - интеграция национальной системы страхования с международным страховым рынком.

Страховой рынок в рамках финансовой системы действует на партнерских условиях и в условиях конкуренции. Это связано с конкурсной борьбой за рынок - ценные бумаги, то страховой рынок предлагает страховые продукты свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов между различными финансовыми институтами. Если банки предлагают депозиты, фондовый.

Основными критериями развития страхового рынка служат увеличение доходов населения, рост платежеспособности предприятий и приобретение населением дорогостоящего имущества (автомобилей и недвижимости).

В 2013 году реальные доходы населения увеличились на 4%, а реальная заработная плата на 6%.Предполагается, что расходы населения на конечное потребление в 2014 году вырастут не менее чем на 4-5% в реальном исчислении, за счет того, что расходы населения растут быстрее ВВП. Исходя из этого, будет также расти отношение страховой премии к ВВП.

Около двух третей крупных и средних предприятий в России сохраняют положительный баланс прибылей и убытков. Несмотря на то, что доля прибыльных предприятий несколько снизилась по сравнению с показателями прошлого года. По прогнозам аналитиков, в 2015 году будет уменьшаться платежеспособность российского бизнеса. Перспективы инвестиционной активности предприятий, на этом фоне, будут выглядеть более устойчивыми.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал, на сегодняшний день, находятся на уровне прошлого года. В последние месяцы наблюдается тенденция к росту этого показателя.

По итогам 2013 года кредитная задолженность населения по данным ЦБ РФ, превысит 33%. В связи с этим прогнозы быстрого развития страхования жизни, реализуемого через банковские офисы, выглядят вполне обоснованными. Банковское страхование жизни в последние два года являлось одним из главных «моторов» развития рынка - на него пришлось 13% общего прироста премии в 2013 году, хотя оно занимает всего лишь 7% рынка. По оценкам специалистов, в 2014 году вклад страхования жизни в общий прирост страховой премии оказался больше, чем в прошлом году.

Исходя из этого, можно предположить, что в 2015 году спада в российской экономике и на страховом рынке наблюдаться не будет. Экономика страны будет развиваться небольшими темпами. Предполагается, что в 2015 году рынок перешагнет рубеж премии в 1 трлн. рублей. Увеличение страховой премии (без ОМС) в 2014 году составит 13-15%.

По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.

В 2015 году должны сработать внешние факторы - скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физических лиц. Кроме того возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).

Наличие инфраструктуры является необходимым условием для существования эффективного страхового рынка. Чтобы сделать это, предлагается следующий комплекс мер:

Развитие института страховых посредников, в которое входят:

- 1. Сфера регулирования страховых агентов и страховых брокеров, создавая механизм для эффективного надзора за страховыми агентами и брокерами, повышение ответственности посредников за качество своих услуг, чтобы сбалансировать интересы страховщиков и страховых посредников в определении условий службы (в том числе на сумму комиссии).

- 2. Законодательное регулирование актуарного дела, формирование института актуариев страхования, внедрение практики составления актуариев актуарных заключений, подтверждающих обоснованность страховых тарифов, используемых страховщиком и адекватности формируемых страховых резервов.

- 3. Разработка системы оценки страховых компаний для осуществления оценки их надежности и финансовой устойчивости. Обеспечение независимости и прозрачности рейтинговых агентств, развитие подходов к регулированию их деятельности, с учетом принципа добровольного рейтинга для страховых организаций;

- 4. Улучшение статуса и роли профессиональных объединений (союзов, ассоциаций) страховщиков, саморегулируемых организаций страховщиков, постепенное расширение их функций и полномочий;

- 5. Интеграция информационных ресурсов объединений страховщиков на страховом рынке информационной поддержки, информационных систем органов государственной власти и объединений страховщиков, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, в целях обмена данных, необходимых для осуществления определенных видов страхования;

- 6. Консолидация данных отчетности членов профессионального объединения страховщиков по заключенным договорам обязательного страхования для того, чтобы проанализировать потери, мониторинга страховых тарифов, контроля деятельности членов и доведения результатов для общественности;

- 7. Внедрение единого программного обеспечения объединений страховщиков, методической и информационной поддержки для урегулирования убытков, в частности, чтобы определить сумму ущерба, стоимость восстановительных расходов, в том числе стоимость запасных частей (деталей), спецодежды, а также определения фактического значения имущества на дату наступления страхового случая и т.д.;

- 8. Разработка и внедрение «карты риска» для некоторых видов страхования и страховых случаев;

- 9. Сбор и мониторинг информации от страховщиков для урегулирования убытков, количество требований страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, количество претензий по которым решения принимаются судами;

- 10. Выполнять функции по согласованию страховщиков с международной практикой.

Развитию страхового рынка России, в настоящее время способствуют следующие факторы:

- 1. Интеграция в мировом экономическом сообществе;

- 2. Снятие «железного занавеса» между Россией и европейскими странами;

- 3. Увеличение количества поездок за границу, которые сопровождаются приобретением страховых полисов;

- 4. Развитие рыночных отношений в России, которые сопровождаются высокой деловой, финансовой и другими рисками.

В текущем десятилетии выделяются следующие тенденции:

- 1. Появление новых конкурентов: например, банки входят в традиционные виды страхования;

- 2. Разработка новых технологий;

- 3. Комплексное решение проблем страхователя;

- 4. Ориентация на клиента не в предлагаемых стандартных продуктах, а в поиске новых решений;

- 5. Предпочтение компетентности и знаний;

- 6. Появление новых каналов сбыта страховых услуг, в первую очередь через Интернет.

Исследовательским центром страховой компании «Росгосстрах» были подготовлены новые перспективы развития страхового рынка в России до 2015 года.

Прогноз на 2015 предполагает следующие условия:

- - повышение тарифов в ОСАГО;

- - введение в действие добровольного страхования имущества граждан

- - рост государственных субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая 30 до 25%)

- - стимулирование страхования жизни (введение налоговых льгот и допуск страховщиков жизни в пенсионную систему).

С присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО) и принятых в связи с этим обязательств, требуется комплекс мер по гармонизации Российского страхового законодательства:

- - определение форм и процедур для участия иностранных инвесторов в создании и управлении страховыми компаниями и их филиалами;

- - формирование подходов к надзору и контролю за деятельностью иностранных страховщиков и их филиалов в Российской Федерации и операций трансграничного страхования.

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации проекта выбраны показатели, характеризующие проникновение страхования в экономику России, что и отражено в таблице 1.

Это общепринятые количественные финансовые результаты страховщиков, показатели, характеризующие соотношение количества добровольного и обязательного страхования (экстенсивного или интенсивного) по которому происходит развитие страховой отрасли, показатели роли страхования в обществе.

За последние годы страховой рынок в России прошел путь от "серой" и непрозрачной области деятельности до важного сегмента экономики. О необходимости страхового рынка начали говорить на самом высоком уровне, так как посредством страхования человек реализует одну из своих наиболее важных потребностей - потребность в безопасности.

Благодаря страхованию снижается степень зависимости страхователей от человеческой ошибки, злого умысла, стихийного бедствия.

Несмотря на то, что основные макроэкономические показатели страхового рынка в России по-прежнему значительно уступает развитым странам он вышел на новый этап своего развития. Это изменило идеологию страховых компаний и их целей.

Развитие страхования является фактором положительного воздействия на социально экономическое развитие граждан и страны в целом.

Известно, что любая деятельность представляется рисковой ситуацией и как следствие не может быть с абсолютной определенностью спрогнозирована.

Страхование – особый тип финансово-экономических взаимоотношений, призванный гарантировать финансовую защиту людей или организаций, и их интересов от разного рода рисков .

Под страховой деятельностью подразумевается работа по защите интересов людей, компаний, органов и учреждений при наступлении определенных происшествий (страховых ситуаций) за счет денежных фондов, создаваемых с уплачиваемых ими страховых вкладов, а именно выплаты страховых премий.

Работа человека может быть связана с рисковыми факторами, наносящими ущерб его здоровью, материальным ценностям, заработку, а также сбережениям, таким образом, сроки наступления данных ситуаций и объем убытка заранее неизвестен. Финансово-материальные риски проявляются в физической гибели материальных ценностей, риски потери здоровья граждан, лишении трудоспособности или смерти. Следственно, возможные угрозы вынуждают общество принимать мероприятия по предотвращению возможных угроз и ограничению их ущерба. Страхование, по сути, призвано минимизировать финансовые потери социальной деятельности.

Динамика оказания страховых услуг позволяет выявить взаимосвязанность страхового рынка с финансами компании, граждан, банковской концепцией и иными финансово-экономическими институтами, в рамках которых реализуются страховые взаимоотношения. Особые взаимоотношения формируются между страховым рынком, государственным бюджетом, государственными внебюджетными фондами, что сопряжено с обязательным страхованием.

В современных условиях осуществление страховой деятельности в Российской Федерации регламентируется следующими законодательными актами:

1.Основные правовые акты в сфере страховой работы: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

2.Общепризнанные меры, регламентирующие процедуру выполнения отдельных видов страховой деятельности: Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

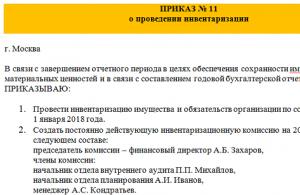

3) Нормы, регламентирующие отдельные стороны страховой деятельности: Налоговый кодекс Российской Федерации; Правила формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2002 №51н; Требования, предъявляемые к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2012 №101н. На рисунке 1 представлена структура современного страхового рынка Российской Федерации.

Рисунок 1. Структура современного страхового рынка России

Страхование достаточно актуально, так как государство не вводит в собственные обязанности возмещение затрат компаний в случае возникновения негативных факторов.

В июле 2013 года Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития страховой деятельности в России до 2020 года». Документ разработан Минфином России с целью единого содействия развитию страховой сферы, обращению ее в стратегически важную область экономики государства. В стратегии замечается, что развитие страхования сдерживается низкой степенью страховой культуры и страховой грамотности граждан .

По сравнению с 2015 годом по данным Центрального Банка Российской Федерации объем страхового рынка увеличился на 2,1 %. Это наименьший показатель подъема рынка с 2009 года. Однако данный показатель по нашему мнению не отражает реального состояния дел в страховой сфере.

По оценкам экспертов российский страховой рынок имеет значительный потенциал развития. Общий объем страховых платежей в России составляет не более 1 % от годового ВВП. В развитых странах 8 – 10 % .

За последние 10 лет количество страховых организаций сократилось в 2,5 раза. Это обуславливается слиянием и поглощением, уходом с рынка страховых компаний. На сегодняшний день также продолжается укрупнение страховых компаний.

Рост спроса на страховые услуги в современных условиях связан с недвижимостью и залоговым кредитованием жилищных построек, кроме того приватизацией государственного жилого фонда, увеличение размеров и многообразие частной собственности физических и юридических лиц .

К факторам, оказывающим негативное влияние на динамику развития российского страхового рынка относятся :

Несовершенство отечественного законодательства, недостаточные мероприятия по совершенствованию налогового законодательства в отрасли страховых действий;

Неудовлетворительная капитализация страховых учреждений, кроме того недостаток государственного перестраховочного рынка приводящие к неосуществимости принятия крупных рисков;

Недостаточность информации взывает трудности в выборе страховой организации и страхового продукта;

Несовершенство правового и координационного обеспечения государственного страхового надзора.

К факторам, ограничивающим формирование российского рынка страховых услуг относятся :

Низкая платежеспособность граждан и хозяйствующих субъектов;

Невысокая страховая культура.

Сегодня страхование в Российской Федерации пребывает на начальном рубеже своего развития, формируется с целью удовлетворения всевозможных потребностей людей при помощи концепций страховой защиты от неожиданных угроз.

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что данная тема актуальна, так как данная отрасль положительно влияет на социально-экономическое развитие организаций, физических и юридических лиц, минимизируя ущерб негативных последствий. Таким образом, страхование это один из способов обеспечивающий эффективную защиту интересов.

В статье рассмотрена суть страхования и перспективы ее развития в Российской Федерации, проблемы страхования рисков в России. Выявлены причины слабого развития страховой деятельности, перечислены меры по развитию страхования. Рассмотрены факты, негативно влияющие на страхование в России, факторы сдерживающие развитие и способствующие развитию страхового рынка.

Список литературы:

- Распоряжение правительства РФ от 22 июля 2013 года № 1293-р. «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года».

- Андреева Е.В. Тенденции развития страхования рисков/ Е.В. Андреева, О.И. Русакова. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. – 120 с.

- Бакиров, А. Ф. Формирование и развитие рынка страховых услуг/ А.Ф. Бакиров, Л.М. Кликич. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 180 с.

- Быканова, Н. И. Страховой рынок России: проблемы и направления развития / Н. И. Быканова, А. С. Черкашина // Молодой ученый. 2017. – 207 с.

- Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 312 с.

Страхование в современном обществе, как и в многовековой истории, является и являлось мощным фактором положительного воздействия на экономику. Особую роль страхование начинает играть с развитием рынка. Как следствие, сегодня этот вид экономической деятельности становится всё более и более развит. Но, как и у любого «молодого» явления, у страхования есть свои особенности становления и распространения и факторы сдерживания. Именно поэтому темой данной работы является изучение перспектив развития страхования.

В качестве цели выдвигается изучение обстоятельств, способствующих формированию и развитию страхования как социального института, а также причин, сдерживающих данный процесс.

Основными задачами являются:

- формулировка понятия «страхование»;

- определение преимуществ и недостатков страхования;

- выдвижение гипотез нераспространенности страхования как общественного явления;

- обозначение возможных путей и тенденций развития страхования.

В нашей стране в период реформ произошло коренное качественное изменение социальной структуры общества, изменилась система ценностей - социальных регуляторов отношений между людьми, изменилась система социальных статусов и социальных отношений. Изменения в той или иной степени затронули все социальные институты, не обошли они и сферу страхования. Актуальность исследования страхования обусловлена, прежде всего, тем, что, согласно Конституции РФ, «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» , т.е. социальное направления в политике государства является приоритетным. Социальная защита населения объявляется значимой задачей деятельности государства. Изменения направлены на обеспечение определенных стандартов уровня и качества жизни населения.

Страхование как социальный институт в современных динамичных условиях является одной из систем снижения социальных рисков, оно способно обеспечивать гражданам определенное чувство безопасности и защиты от техногенных, экологических, производственных и бытовых опасностей. Все большей опасностью являются риски террористических актов, от которых, к сожалению, не защищены не только взрослые, но и дети. Роль страхования все более усиливается также и в современной экономике. Постоянное увеличение накапливаемого общественного достояния и усложнение техногенных, экономических и социальных рисков, угрожающих его сохранению и приумножению, требуют создания эффективной и масштабной страховой системы, предназначенной для компенсации непредвиденных материальных убытков.

«Страхование - отношение по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)» . Это одна из древнейших категорий общественно-производственных отношений.

Как экономическая категория страхование - это совокупность экономических отношений, представляющая собой систему форм и методов формирования целевых фондов и их использования на возмещение ущерба при различных непредвиденных явлениях, а также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий в их жизни.

«Социология страхования как частная социологическая теория в области экономической социологии изучает процессы общественного взаимодействия субъектов и объектов страхового рынка, страховое поведение населения и социальные последствия развития рынка страховых услуг. Предметом данной области социологического знания является страховое поведение экономических субъектов (граждан, фирм и государства) как формы общественного поведения». Именно поэтому сегодня так важно изучать значение страхования в обществе в целом, его влияние на происходящие социальные процессы, а также возможные перспективы его развития.

В настоящее время российский страховой рынок демонстрирует процесс быстрого и устойчивого роста, улучшаются его качественные характеристики, что предполагает в ближайшей перспективе значительное повышение роли страховых компаний в социальной сфере и национальной экономике, в то время как в западной экономике страхование занимает уже достаточно весомую долю на общем рынке услуг.

Развитие рынка, когда каждый товаропроизводитель действует на свой страх и риск, повышает роль и значение страхования. При этом изменения затрагивают также область личного и имущественного страхования граждан, что непосредственно связано с экономическими интересами населения. Сегодня страхование является, с одной стороны, способом экономической защиты граждан и бизнеса, а с другой стороны - деятельностью, приносящей доход.

Страхование дает многое: уверенность в завтрашнем дне, защиту от непредвиденных расходов, необходимую помощь в сложных ситуациях. Сегодня население в общей своей массе даже не информировано об опциях страхования. Многие знают только обязательные виды, например, обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Но ведь существует и добровольное страхование имущества (автомобиля, квартиры, дома, предметов роскоши), и страхование жизни, медицинское страхование, и страхование ответственности. Таким образом, сегодня в России, как и 20 лет назад, наблюдается односторонняя направленность развития рынка страховых услуг и перекос в сторону обязательных видов страхования.

Возможно, именно из-за отсутствия информации у людей сегодня эта сфера экономических отношений совершенно не развита. Ведь страхование может защитить от убытков, которые возникают вследствие разрушительных факторов, совершенно неподконтрольных человеку. К тому же не всегда удается найти виновного, того, кто несет ответственность за случившееся. Вследствие этого человек может оказаться в сложной жизненной ситуации. Поэтому в данном случае страхование является неотъемлемым помощником в решении сложившихся проблем.

Одной из причин неразвитости рынка страхования сегодня является негативное отношение населению к этому виду экономической деятельности, что обусловлено следующими факторами:

- отсутствие развитой страховой инфраструктуры - до сих пор мы не можем наблюдать полную удобную структуру страховых компаний на рынке, которые бы могли обеспечить более комфортное функционирование предпринимательских субъектов и возможность более понятного пользования данными услугами;

- низкая страховая культура - является следствием низкой экономической культуры в целом, малая распространенность и информированность о страховом рынке;

- ненадежность страховых компаний - некоторые страховщики ведут нелегальную, незаконную деятельность, вследствие чего страхователи оказываются ими обманутыми. Однако для всех страховых организаций законом введен минимальный возможный размер уставного капитала. Ведь страховщики имеют дело не только с физическими лицами, но и с юридическими, ущербы которых могут быть оценены огромными суммами. Благодаря введению ограничения на минимальный размер уставного капитала, клиенты могут быть уверены, что при возникновении страхового случая они получат компенсацию в объеме, необходимом для покрытия возникших расходов.

Кроме того для снижения значимости последнего фактора страхование регулируется и контролируется государством, которое с каждым годом ужесточает законы, применяемые к страховым организациям. Благодаря этому снижается риск неполучения выплат, неудовлетворения требований клиентов. Это должно побуждать как можно больше граждан к использованию данного вида услуг.

Что касается взаимодействию государства страхования, то на сегодняшний день ситуация достаточно сложная. Как уже было сказано ранее, государство обязывает страховать ответственность автовладельцев (ОСАГО), опасные объекты при строительстве или в производстве, пассажиров воздушного судна, туристов и военнослужащих. Что же касается всего остального, то здесь физические и юридические лица вправе выбирать сами: нужно им это или нет. Однако на практике видно, что сегодня добровольное страхование интересует лишь небольшую долю потенциальных клиентов. Многие не понимают того механизма, с помощью которого осуществляется данная деятельность и не видят смысла вкладывать сегодня в, возможно, свое будущее.

А что же происходит после? Давайте рассмотрим ситуацию 2010 года, когда летом при засухе погорело множество частных домов и дач. При этом люди остались полностью без жилья и крова над головой. Конечно, государство взяло на себя эту ответственность и либо выделило определенное количество средств пострадавшим на восстановление, либо построило новые дома. Но сколько незапланированных денежных затрат ушло на это!? Какую «дыру» в государственном бюджете «прожгли» те летние пожары!? Причем на единицу домохозяйства было выделено не так мало! А если представить, что все имущество хотя бы некоторых из пострадавших было застраховано! Во-первых, каждый владелец получил бы полную компенсацию за причиненный вред его имуществу; во-вторых, на государство не легло бы то бремя необходимой помощи в плане финансов (они бы остались в казне и, возможно, были бы распределены более эффективно).

Как известно, большая доля населения нашей страны принадлежат к классу, ниже среднего. Средний класс (по оценке Института современного развития) - это люди, чей доход на одного члена семьи в месяц составляет 2 - 2,5 тысячи долларов, не менее 40 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и 2-3 легковые машины на семью. Отсюда видно, что всего лишь около 7% россиян можно отнести к среднему классу. Следовательно, при наступлении несчастного случая, чрезвычайного происшествия небольшое количество населения сможет помочь себе и обеспечить себя.

Для этого государство и вводит обязательные виды страхования, чтобы привить гражданам то осознание необходимости данной услуги, ту культуру страхования, которой у нас в стране пока нет. И учитывая наш менталитет на сегодняшний день, давление государства в этом русле просто необходимо для понимания важности страхования. В данном случае, государство выступает помощником и советчиком для нас, что вполне закономерно, имея ввиду нераспространенность и непопулярность добровольных видов страхования.

Поэтому сейчас происходит повышение тарифов на обязательное страхование, что, конечно, вызывает неудовольствие у населения на фоне общего повышение цен на большинство товаров и услуг в стране. Однако данная мера в страховании имеет под собой объективные причины: увеличивая тарифы, государство увеличивает сумму ответственности страхователя. Кроме того в Государственной Думе уже несколько лет рассматривается законопроект о введение нового вида страхования - обязательного страхования квартир. Ведь это место, где человек, казалось бы, защищен полностью, однако не всегда (ошибки коммунальных служб, затопление, утечка газа, террористические акты, оплошности самих жильцов и т.д.). Ведь страхование квартиры не стоит больших денег, зато страхователь будет уверен в том, что при несчастном случае ему не надо будет «лезть в тумбочку», брать в долг, только чтобы оплатить соседу причиненный ущерб, например. Поэтому государство, являясь социальным (как прописано в Конституции РФ), пытается помочь своим гражданам в решение их проблем.

Для страхового рынка жизненно важно, чтобы работа по развитию системы социальных стимулов по увеличению спроса на страхование велась страховым сообществом в тесной взаимосвязи с исследованием и анализом общеэкономической ситуации в стране. При обеспечении такой взаимосвязи удается создать систему практически применимых стимулов, которые способны реально содействовать расширению отечественного страхового поля. Приоритетным представляется направление по активизации формирования страхового портфеля по добровольным видам страхования путем взаимодействия с потенциальными страхователями. Этот путь лежит через разработку и использование экономических и организационных стимулов.

Сегодня в России имеются основные тенденции и приоритетные направления развития страхового рынка, а именно:

- основная тенденция развития российского рынка страховых услуг заключается в объединении банков и страховыхорганизаций в виде совместных проектов по продаже страховыхполисов через банковскую сеть. Интеграция и движение страховых компаний в сферы финансового сектора, расширение набора предлагаемых ими продуктов становятся решающим фактором успешного развития страховых компаний. В то же время вопрос расширения состава страховых портфелей в России стоит не так остро, поскольку еще есть неудовлетворенный спрос на классические наборы страхового портфеля. На западе сегодня практически не осталось свободных ниш для страховых компаний, и поэтому страховщики конкурируют между собой за определенный круг потребителей в течение десятков лет. Российские страховые компании в отличие от западных коллег в этом смысле имеют преимущества: они могут комбинировать и продавать на российском рынке как классические, так и новые специфические виды страхования;

- другая тенденция состоит в глобализации страховогорынка, которая приведет к увеличению на отечественномрынке числа иностранных страховщиков, заинтересованныхв создании различных альянсов и совместных проектов сотечественными страховщиками;

- третья тенденция российского страхового рынка заключается в продаже страховых продуктов через Интернет.Это направлениев страховом бизнесе является очень перспективным, посколькупозволяет преодолевать большие расстояния снаименьшими затратами и в будущем будет служить основнымфактором, определяющим успех страховой компаниив России. Естественно это влияет на социальную сферу, так как формируется более широкое распространение страхования как социального явления среди большего числа представителей различных слоев населения;

- к тому же сегодня набирает свои обороты ипотека, так как вырастает необходимость в новом жилье у населения. Основными группами, которые нуждаются в таком финансовом инструменте, как ипотека являются молодые семьи и семьи с небольшим, но устойчивым заработком. Как же развитие ипотеки влияет на страхование? Банки при выдаче средств на ипотеку хотят быть уверенными в том, что они ничего не потеряют. Здесь присутствуют риск «юридической нечистоты» приобретаемого жилья и риск потери собственником работы или здоровья. Поэтому банки обязывают своих клиентов обращаться к страховым компаниям, что не может не повлиять на развитие рынка страхования в целом;

- еще одна тенденция распространения страхования относится к развитию строительства. Сегодня резко увеличиваются темпы строительства и потребности как в жилом, так и нежилом фондах. Поэтому строительные компании расширяют сферы своей деятельности, однако, как известно, строительство - это всегда дело рисковое и опасное. Кроме очевидных рисков, существует риск недополучения прибыли, который может быть застрахован как на стадии строительства, так и на стадии операционной деятельности. Возмещается по этой программе недополученная чистая прибыль и фактически понесенные постоянные расходы, а также расходы, направленные на уменьшение продолжительности перерыва в коммерческой деятельности. Выплата может быть эквивалентна размеру чистой прибыли и постоянных расходов за 12 месяцев, предшествующих страховому году (для страхования на стадии операционной деятельности) или планируемой чистой прибыли в соответствии с бизнес планом (для страхования на период строительства) [сайт];

- кроме перечисленных направлений, можно выделить еще одно: развитие менеджмента. Как известно, менеджмент - это искусство управлять. Сегодня все больше компаний и организаций прибегают к услугам профессионального менеджмента для повышения эффективности своей деятельности и увеличения производительности труда персонала. Большее число фирм обращают внимание на условия труда своих подчиненных, на качество и уровень их жизни и здоровья. С таким подходом управленцы стараются создать необходимые условия для максимальной отдачи от работников. В этом случае упор делается на личное страхование персонала, в которое входит не только достойное обязательное медицинское страхование, но и добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая, профессиональных заболеваний и т.д. ;

- так как сегодня россияне начинают выезжать за рубеж чаще, то развития туризма также благоприятно влияет на укрепление страхового рынка в России. Туристические компании обязывают потребителей своих услуг страховать свою жизнь и здоровье. С уверенностью можно сказать, что данный вид страхования просто необходим, так как мы никогда не можем сказать с уверенностью, что с нами ничего не случится, а за границей риск только возрастает.

Для успешного развития и функционирования страхового дела, повышения его статуса среди населения и экономических субъектов необходима, с одной стороны, его поддержка государством и деловыми кругами, совершенствование нормативной базы, а с другой - активизация деятельности самих страховых компаний с помощью применения новых видов страхования по аналогии со страховыми рынками промышленно - развитых стран, проведение исследований рынка, повышение ответственности и культуры обслуживания страхователей. К тому же сами потенциальные страхователи должны понять, что их будущее может быть защищено от влияния самых разных факторов. Это должно стимулировать населения к принятию решения о страховании как себя и своего здоровья, так и своего имущества.

Мировая практика не выработала более экономичного и рационального механизма защиты интересов собственников имущества, чем страхование. И несомненно, что с развитием рыночных отношений, расширением предпринимательской деятельности, сокращение доли государственных структур в покрытии убытков потребность в страховании будет возрастать, а в сферу страховых отношений будут вовлекаться все новые и новые объекты и субъекты. Это, в свою очередь, требует совершенствования правового, организационного и экономического механизма управления страховым делом.

Страхование в некоторых странах уже достаточно развитая и занятая область экономики. Люди не могут жить без «подстраховки». Однако если рассматривать Россию, то отсутствие развитого рынка страхования обуславливается и менталитетом, так как население не понимает сущности этого процесса, и неразвитым законодательством в области защиты страхователей, и низким качеством страховой инфраструктуры. Однако уже сейчас можно выделить некоторые наметившиеся тенденции развития страхования в России, в частности, объединение страховых и банковских услуг, интеграция отечественных и зарубежных страховых компаний и использование сети Интернет для распространения страховых услуг. К тому же многие сферы услуг могут благоприятствовать развитию страхования, в частности увеличения потребления ипотеки, расширение строительных фирм, эффективное применение менеджмента и распространение туризма. Поэтому на сегодняшний день страхование в нашей стране только набирает обороты, и в будущем эта сфера станет одной из самых развитых и прибыльных во всей экономике России.

Литература

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

2. «Российская газета» от 12 января 1993 г. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г.

3. Силласте Г.Г. Экономическая социология: М.: Гардарики, 2005. 383с.

4. И.С. Шафигуллина, И. В. Мкртумова «Страхование как социальный институт: особенности формирования потребностей в страховании»:// «Вестник ТИСБИ»: нау.-информ. изд. / НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» - 2004, №4 - Республика Татарстан.

5. Ермасов С. В., Ермасова Н. Б. Страхование: С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшее образование, 2008. 613 с.

6. Интервью с исполнительным вице-президентом группы «РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» Сергеем Ковальчуком [сайт]. URL: http://marketing.rbc.ru/reviews/insurance/interview-renaissance.shtml (дата обращения: 08.03.2015).

Любой

рынок, в том числе страховой, характеризуется

емкостью, которая представляет собой

максимально возможный объем реализации

на нем товаров и услуг в течение

определенного периода времени. Емкость

страхового рынка определяется на основе

анализа уровня доходов населения,

отношения собранной страховой премии

к валовому внутреннему продукту, среднего

уровня потребительских расходов.

Для

этого необходимо провести конъюнктурные

и прогнозные исследования реализации

страховых услуг за 1 – 1.5 года, исследования

проведения потребителей страховых

услуг, изучение практики деятельности

фирм – конкурентов, исследования

вероятной реакции на предложения на

рынке нового вида услуги.

При

исследовании емкости рынка страховых

услуг необходимо учитывать тенденции

развития финансовой сферы, инвестиционной

политики, происходящие экономические

процессы в регионе. Емкость рынка

уменьшается при понижающей конъюнктуре,

и любое форсирование предложений новых

страховых услуг приводит к настороженности

потребителей, вызывая недоверие к

страховщикам. При повышающейся конъюнктуре

емкость рынка увеличивается.

Прогноз

развития страхового рынка России до

2050 года

Центр

стратегических исследований Росгосстраха

сделал очередное обновление прогноза

относительно долгосрочного развития

рынков страхования жизни и «нежизни»

(включая обязательные виды) в России до

2050 года.

В

основу прогноза легли данные о возможных

сценариях развитии экономики, а также

показатели рынков страхования в различных

странах в 2006-2010 годах. Прогноз основывается

на зависимости между размерами рынка

страхования и развитием экономики – в

частности, ростом ВВП. По нашим оценкам,

к 2050 г.

ВВП на душу населения в России в

ценах 2010 г. превысит 45 тыс. долларов –

он практически достигнет сегодняшних

показателей США. А рынок страхования

«не жизни» (включая и обязательное

страхование) увеличится более чем в 8

раз и составит около 8 трлн. рублей в

ценах 2010 года. В номинальных ценах (без

очистки от инфляции) объем премий

вырастет более, чем в 65 раз, и превысит

65 трлн. рублей.

В результате доля

страхования «не жизни» в ВВП России

вырастет с 2,3% до 4,2%. Согласно нашим

расчетам, сборы премии в этом сегменте

к 2050 году могут вырасти до 5,6 трлн. руб.

в ценах 2010 г., что обеспечит реальный

рост премий почти в 267 раз. В номинальных

ценах (без очистки от инфляции) объем

рынка к 2050 г. может составить более 45

трлн. рублей. Таким образом, доля

страхования жизни в ВВП вырастет с

сегодняшних 0,05% до 2,9%.

Страховой

рынок России характеризуется рядом

проблем, от разрешения которых зависит

не только его стабильность экономики

сегодня, но и

Самая

большая, проблема страхового рынка в

том, что

государство

в лице его властных органов до настоящего

момента не желает

воспринимать

страхование как стратегический аспект

развития экономики

государства.

Грамотная

политика государства

в

данной области воспитывает у граждан

потребность в страховании, а государство

снимает с себя обязательства по возмещению

своим гражданам всевозможных ущербов

и убытков, экономя в конечном итоге

значительные средства. Кроме того,

поощряя страхование, государство с

помощью страховых компаний получает

огромные инвестиционные средства

для собственной экономики.

Среди

наиболее насущных проблем, стоящих

перед российским страхованием, можно

выделить также острейшую проблему

фактического

отсутствия

адекватных инвестиционных инструментов,

удовлетворяющих

требованиям

страховщиков. Вопрос о том, каким

образом разместить

временно

свободные денежные средства страховых

компаний - прежде

всего

страховые резервы - стал сейчас

настоящей головной болью для

страховщиков.

Суть проблемы в следующем. Порядок

размещения

страховых

резервов строго регламентируется

государством и отклонение от

установленных

правил со стороны страховых компаний

может стоить им

лицензии

на право занятия страховой деятельностью.

Отдельного

рассмотрения заслуживает проблема

налогообложения

операций,

связанных со страхованием. Специалисты

в области страхования

неоднократно

отмечали, что ряд положений российского

налогового

законодательства

создает препятствия развитию страхования

в нашей стране.

В

настоящее время налогообложение

потенциальных клиентов страховых

компаний настолько нерационально,

что большая их часть теряет всякий

интерес к заключению договора.

Особого

внимания требует проблема развития

долгосрочного

страхования

жизни в Российской Федерации, так

как оно успешно решает

вопросы

социального обеспечения.

Пенсионное,

в частности, страхование снижает

нагрузку на расходную

часть

бюджета, поскольку снижает затраты

государства на социальное

обеспечение

граждан, что может благоприятно влиять

на экономику страны.

Среди

проблем российского страхового рынка

можно выделить также неразвитость

его инфраструктуры: страховых брокеров

и агентов, оценщиков, экспертов,

актуариев,

система подготовки страховых кадров.

Это еще один понижательный фактор

возможностей страхового рынка по

обеспечению экономики в страховании.

Развитие

страхового бизнеса в России и ее большое

экономическое и

территориальное

пространство уже сегодня диктуют

необходимость

подготовки

специалистов с высшим страховым

образованием. Речь идет о

подготовке

страховщиков с высшим страховым

образованием.

Следующим

проблемным вопросом отечественного

страхового рынка,

является

скудность предложений. Сегодня

российские страховщики пре

доставляют

клиентам не более 30 40 страховых

продуктов, в то время как в

Японии

перечень страховых услуг насчитывает

более 300 разнообразных

видов.

В виду нестабильности экономики

страны практически отсутствуют

долгосрочные

накопительные программы, которые во

многих странах

являются

приоритетными и пользуются популярностью

у населения.

Нестабильность

финансово экономической и социально

политической

ситуации

в стране и отсутствие четкой государственной

политики в области

страхования

также оказывают негативное влияние на

состояние страхового

рынка.

Практически полностью потеряно

доверие страхователей к

долгосрочному

страхованию и страхованию с отсроченными

выплатами.

Из

за снижения платежеспособности

страховщиков, уже начались

задержки

выплат страховых возмещении, сложности

в расчетах по

перестрахованию

между российскими компаниями, что

еще больше

осложнит

ситуацию. Следствием этого может

стать недоверие к перестрахованию

внутри страны и резкий рост объемов

внешнего

перестрахования.

В

условиях инфляции страховщики начали

закладывать рост стоимости

ликвидации

последствий страховых событии в

премию, что уже привело к

удорожанию

страхования.

Из

этого логически вытекает, что развитие

страхового рынка не может

происходить

без серьезной и продуманной

государственной поддержки.

Краткий

обзор итогов развития страхового рынка

РФ за 9 месяцев 2011 года

В

Едином государственном реестре субъектов

страхового дела на 30.09.2011 было

зарегистрировано 587 страховых организаций,

из них 4 не проводили страховые операции

и 29 не предоставили отчет о своей

деятельности. Годом ранее на рынке

работало 640 компаний, т.е. общее количество

страховщиков сократилось на 8,3%, или 53

компании.

Общий

объем собранной премии за 9 месяцев 2011

года составил 933,8 млрд. руб. (рост на

20,2% по сравнению с 9 месяцами 2010), объем

выплат – 642,2 млрд. руб. (рост на 15,5%).

Увеличение премий по сравнению с 9

месяцами 2010 года наблюдается во всех

видах страхования, кроме страхования

ответственности. Выплаты выросли во

всех видах, за исключением страхования

предпринимательских и финансовых

рисков.

К

настоящему времени сложилось крайне

неравномерное распределение страховых

компаний по регионам России. На центральный

район приходится более 33% общего их

числа, в то время как в регионах число

региональных страховых компаний

незначительно. Характерна высокая

концентрация страховых операций в

Москве, где зарегистрированы более 500

страховых компаний.

На долю московских

страховщиков приходится более 70%

страховых поступлений и выплат. Это

говорит о неполном обеспечении

потребностей экономики услугами

страхования, в то же время и о просторах

развития страхования в этих районах.

Высокая концентрация свидетельствует

так же и о высоких рисках российского

страхового рынка, если в Центральном

районе произойдет масштабная чрезвычайная

ситуация, то большинство компаний может

разориться. Это показывает еще один

минус в обеспечении страхованием

потребностей экономики.

Невелик

и размер страховой премии на душу

населения. В России в среднем на одного

жителя в год приходится в среднем 20

дол., в то время как в Японии — до 4500 дол.,

в Швейцарии — 3000, в США — 2000. Однако основная

причина столь больших различий заключается

в различных уровнях доходов населения.

Уровень

доходов населения связан с экономикой

страны, а экономика должна обеспечиваться

достаточно высоким уровнем страховой

защиты, что отсылает нас обратно к

доходам населения. Получается замкнутый

порочный круг.

Эффективность

страхования на современном этапе можно

оценить как низкую, значит, многие

потребности экономики остаются

неудовлетворенными. Следовательно,

страховой рынок России имеет огромный

потенциал роста и увеличивающийся

уровень емкости.

Проникновение

иностранного капитала на российский

страховой рынок происходило и до 1917

года. Российская империя стала допускать

отдельные иностранные страховые общества

лишь спустя столетие после появления

своих собственных страховщиков. И такой

допуск носил жесткий и ограниченный

характер.