Управление затратами на предприятии призвано решать следующие основные задачи:

выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических результатов деятельности;

определение затрат по основным функциям управления;

расчёт затрат по производственным подразделениям предприятия;

исчисление необходимых затрат на единицу продукции (работ, услуг);

подготовка информационной базы, позволяющей оценивать затраты при выборе и принятии хозяйственных решений;

выявление технических способов и средств измерения и контроля затрат;

поиск резервов снижения затрат на всех этапах производственного процесса и во всех производственных подразделениях предприятия;

выбор способов нормирования затрат;

выбор системы управления затратами, соответствующей условиям работы предприятия.

В отечественной практике под управлением себестоимостью продукции понимается планомерный процесс формирования затрат на производство всей продукции и себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением заданий по снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения.

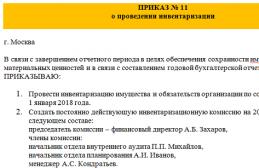

Основными элементами системы управления себестоимостью продукции являются: прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 Система управления себестоимостью продукции Данные о затратах на производство по экономическим элементам определяются в расчетах к бизнес-планам фирм. Себестоимость единицы отдельных видов продукции определяется путем разработки калькуляций.

Различают следующие виды калькуляций: плановые, проектно-сметные, отчетные.

Плановая калькуляция представляет собой расчет затрат по калькуляционным статьям расходов на производство единицы продукции. Она составляется на все виды изделий производственной программы на основе прогрессивных норм затрат труда и средств производства. Она используется в практике управления производством в качестве своеобразного эталона, сравнение с которым позволяет выявить пути снижения издержек на производство продукции и резервы увеличения прибыли за счет снижения себестоимости продукции каждого вида.

Проектно-сметная калькуляция разрабатывается на вновь осваиваемые виды продукции или продукцию не предусмотренную планом.

Отчетная калькуляция составляется бухгалтерскими службами фирмы и характеризует фактический уровень затрат. Помимо целей сравнения с плановыми данными является важным инструментом финансового контроля за рациональным использованием в производстве различных видов ресурсов.

Конкретная номенклатура статей затрат разрабатывается с учетом отраслевых особенностей производства и применяемых методов организации бухгалтерского учета издержек производства и обращения. В качестве калькуляционной обычно принимается единица, установленная для данной продукции в стандарте или технических условиях и служащая для измерения количества продукции в натуральном выражении (т, м 2 и т.д.). В зависимости от характера продукции, особенностей организации и технологии производства применяются различные методы калькулирования. Одним из них является нормативный. Благодаря своему универсальному характеру нормативный метод рекомендован к внедрению во всех отраслях народного хозяйства. Он основан на использовании прогрессивных норм расхода на единицу продукции (нормы расхода материалов и заработной платы). Его преимущество состоит в том, что он не только прост в использовании, но и позволяет рационально расходовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы .

Важным элементом управления затратами является планирование. Планирование себестоимости осуществляется с целью определения размеров и изыскание возможностей ее снижения. Планирование себестоимости может быть текущим и перспективным. Перспективный план разрабатывается на несколько лет. При текущем планировании (на год) уточняются перспективные планы на основе данных плановых смет и калькуляций затрат на производство. При выпуске предприятием одного вида продукции стоимость единицы является показателем, характеризующим уровень и динамику затрат на ее производство и реализацию. Промышленные предприятия, выпускающие разнородную продукцию, планируют снижение себестоимости сравнительной продукции и величину затрат на один рубль товарной продукции. Расчеты плановой себестоимости продукции используются при планировании прибыли, определении мероприятий технического прогресса, а также при установлении цен. При планировании себестоимости продукции предусматривается возможное ее снижение и достижение в результате этого оптимального уровня затрат на производство. Поэтому составлению плана по себестоимости должен предшествовать анализ фактической себестоимости за отчетный период с целью выявления резервов уменьшения затрат.

Последовательность составления плана по себестоимости следующая: составляется расчет снижения затрат на производство за счет влияния технико-экономических факторов; определяется сумма затрат на обслуживание производства и управление; составляются плановые калькуляции себестоимости отдельных видов продукции основного производства; определяется себестоимость товарной и реализуемой продукции; составляется смета затрат на производство .

Экономически обоснованное планирование себестоимости должно опираться на систему прогрессивных технико-экономических норм и нормативов материальных, трудовых и денежных затрат. Система планирования направлена на организацию контроля затрат и получения прибыли, а также координацию всех планов организации. Т.о. организация внутрипроизводственного планирования и учета невозможна без надежной нормативной базы, т.е. комплекса норм и нормативов. С помощью нормирования регламентируется расходование персоналом всех видов ресурсов на предприятии.

Нормирование - это метод разработки и установления предельных величин запаса и расходования производственных и иных ресурсов, необходимых для обеспечения процесса производства и сбыта продукции. Нормативная база предприятия является основой: планирования; регулирования и контроля деятельности структурных подразделений; соизмерения производственных затрат с достигнутыми результатами; разграничения ответственности за результаты деятельности между подразделениями; объективной оценки оплаты труда и стимулирования деятельности персонала по итогам работы. На любом предприятии нормы и нормативы должны обязательно пересматриваться в связи с изменением технологии и организации производства, характеристик материалов, обновлением выпускаемой продукции.

Нормы и нормативы устанавливаются с целью: недопущения излишнего расходования ресурсов; обеспечения установленного режима работы предприятия; недопущения отклонений от заданных характеристик выпускаемой продукции; соблюдения нормальных условий труда и охраны окружающей среды; создания баз данных для планирования деятельности предприятия. Совершенствование нормативной базы предполагает широкое внедрение более точных методов расчета норм и нормативов, создание расчетно-обоснованных норм на все виды работ и процессов, использование вычислительной техники для разработки, утверждения, автоматизации, сбора, накопления, систематизации и обновления норм и нормативов, использование экономико-математических методов.

Задачи управления затратами должны решаться в комплексе. Только такой подход приносит плоды, способствуя резкому росту экономической эффективности работы предприятия. Основные принципы управления затратами выработаны практикой и сводятся к следующему:

системный подход к управлению затратами;

единство методов, практикуемых на разных уровнях управления затратами;

управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия от создания до утилизации;

органическое сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции (работ, услуг);

недопущение излишних затрат;

широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;

совершенствование информационного обеспечения об уровне затрат;

повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в снижении затрат.

Экономический анализ, как элемент управления затратами находится в тесной взаимосвязи с остальными его составляющими. Он строится на информации учета, отчетности, планов, прогнозов. Главная цель анализа - выявление возможностей более рационального использования производственных ресурсов, снижение затрат на производство и реализацию и обеспечение прибыли. Результаты анализа служат основой для принятия управленческих решений на уровне руководства предприятием и являются исходным материалом для работы финансовых менеджеров.

В задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции входит:

оценка динамики и выполнения плана по важнейшим показателям себестоимости;

определение факторов, повлиявших на динамику показателей и выполнение плана по ним, а также сумм и причин отклонения фактических затрат от плановых;

оперативное воздействие на формирование показателей себестоимости;

выявление и мобилизация резервов дальнейшего снижения себестоимости продукции.

Детальный анализ сложившегося в базисном периоде уровня затрат должен предшествовать планированию и прогнозированию себестоимости продукции. В процессе анализа выявляются резервы снижения себестоимости продукции, которые затем учитываются при разработке текущих и перспективных планов. Анализу принадлежит важнейшая роль в обеспечении оптимального уровня себестоимости, а следовательно максимизации прибылей и повышении конкурентоспособности предприятия. Однако в последние годы анализу хозяйственной деятельности не уделялось достаточного внимания, т.к. в нем не было объективной необходимости. Становление рыночных отношений требует совершенствования методологии анализа с учетом особенностей переходного к рыночной экономике периода и международного опыта .

16.2. Управление затратами на предприятии

Система управления затратами

Управление затратами — это процесс целенаправленного формирования затрат по их видам, местам и носителям при постоянном контроле и стимулировании их уменьшения. Оно является важной функцией экономического механизма любого предприятия.

Система управления затратами имеет функциональный и организационный аспекты. Она включает следующие функциональные подсистемы:

поиск и выявление факторов экономии ресурсов;

нормирование затрат ресурсов;

планирование затрат ресурсов по их видам;

учет и анализ затрат ресурсов;

стимулирование экономии и ресурсов и снижение их расхода.

Эти функции выполняют соответствующие структурные единицы предприятия в зависимости от размеров последнего (отделы, бюро, отдельные исполнители).

Выявление и использование факторов экономии ресурсов, является обязанностью каждого работника предприятия, прежде всего специалистов и руководителей всех уровней. В соответствии с определенными организационно-техническими условиями и принятыми решениями разрабатываются нормы расхода всех видов ресурсов: сырья, основных и вспомогательных материалов, энергии, трудовых ресурсов.

Установление норм расхода — это определение затрат отдельных видов ресурсов в данных организационно-технических условиях производства. Эти нормы являются важным фактором обеспечения режима экономии и соответственно конкурентоспособности предприятия. В процессе планирования устанавливаются предельные (допустимые) общие затраты в подразделениях и в целом по предприятию (сметы) и на единицу продукции. Фактический уровень затрат исчисляется по данным текущего учета.

Сравнивание фактических затрат с плановыми (нормативными) позволяет в процессе анализа оценивать работу подразделений по использованию ресурсов, выяснять причины отклонений фактических затрат от плановых и соответственно стимулировать работников предприятия в направлении их уменьшения.

Формирование и контроль затрат

по местам и центрам ответственности

Управление затратами на предприятии предусматривает их дифференцию по местам и центрам ответственности. Место затрат — это место их формирования (рабочее место, группа рабочих мест, участок, цех). Под центром ответственности понимают организационное единство мест затрат с центром, ответственным за их уровень.

На практике считается, что центр ответственности совпадает с местом затрат, хотя это и не обязательно. Формирование мест затрат и центров ответственности осуществляется по функциональному и территориальному признакам. В первом случае затраты локализуются в определенной функциональной сфере деятельности (маркетинг, исследование и подготовка производства, материально-техническое обеспечение, производство, техническое обслуживание производства, управление). Территориальные места затрат и центры ответственности включают организационные подразделения предприятия (отделы, участки, цехи), которые отделены пространственно.

По центрам ответственности составляются сметы (плановые затраты), определяются фактические затраты, а для производственных подразделений рассчитывается себестоимость единицы продукции. Это позволяет контролировать расходование ресурсов. При этом важное значение имеет деление затрат применяемых к каждому центру ответственности на прямые и непрямые, переменные и постоянные. Первое деление имеет существенное значение для определения себестоимости отдельных изделий (калькулирования). Прямые затраты непосредственно относятся на продукцию центров ответственности (мест затрат), а непрямые — формируются в этих центрах, а затем распределяются между отдельными видами продукции. Разделение затрат на переменные и постоянные по центрам ответственности (мест затрат) является важным для составления так называемых гибких смет и оценки деятельности. Такое разграничение затрат позволяет оперативно определять сметы для различных вариантов объема производства, а также пересчитывать плановые затраты на фактический объем продукции во время анализа и оценки работ подразделений.

Аналитические аспекты соотношения

переменных и постоянных затрат

Распределение затрат на переменные (пропорциональные) и постоянные может быть использовано для определения их общей суммы за определенный период с помощью формулы

С = Спер · N + Спост,(16.2)

где С — общие (совокупные) затраты;

Спер — переменные затраты на единицу продукции;

N — объем производства продукции в натуральном выражении;

Спост — постоянные затраты в заданный период.

Путем несложного преобразования формулы (16.2) можно определить такие затраты на единицу продукции (Сед.п). В этом случае формула принимает следующий вид:

Из формулы (16.3) видно, что с ростом объема производства продукции ее себестоимость снижается за счет постоянных затрат. Поэтому увеличение производства превращается в важный фактор снижения себестоимости продукции.

Эта закономерность положена в основу анализа зависимости затрат и прибыли от объема производства для определения наилучших вариантов проектных и плановых решений. Причем в этом случае целесообразно пользоваться графическим изображением процесса. На рис. 16.4 показаны линейные функции динамики затрат и выручки от продажи продукции.

Вследствие наличия постоянных затрат производство продукции до определенного критического объема (Nкр) является убыточным — заштрихованная площадь 1. Критический объем производства широко известен и под другим названием — точка безубыточности. По мере роста объема производства доля постоянных затрат в их общей (совокупной) величине уменьшается, снижаются убытки, и после достижения критического объема (Nкр) производство продукции становится рентабельным — заштрихованная площадь 2.

Критический объем выпуска определенной продукции в натуральном измерении, начиная с которого производство становится рентабельным, можно исчислять аналитически. Как видно из графика рис. 16.3, при критической программе производства затраты и выручка т продажи изделия данного предприятия становятся одинаковыми:

Спер · Nкр + Спост = Ц · Nкр.(16.4)

где Ц — цена единицы продукции.

Критический объем производства (точку безубыточности) при необходимости можно определить и в денежном измерении, что является наиболее приемлемым для много- продуктового производства. В этом случае

Вкр = Со. пер + Спост,(16.6)

где Вкр — критический объем производства в денежном выражении;

Со. пер — общая (совокупная) величина переменных затрат.

Переменную величину Со. пер необходимо представить как функцию объема производства с помощью коэффициента маржинальной прибыли Км, определяемого по формуле

где В — объем изготовляемой за год продукции в стоимостном выражении.

Следовательно

Со.пер. = В - В · kм,

а отсюда (после дальнейших преобразований)

Вкр = Cпост / kм(16.8)

Чем больше объем производства сверх критической его величины (точки безубыточности), тем больше и экономическая безопасность производства, измеряемая соответствующим коэффициентом kб, который исчисляется с помощью формулы

где N — фактический (плановый) объем производства.

Условный пример. Предприятие изготовляет и продает за год продукции на 200 тыс. грн. Затраты на ее изготовление составляют 180 тыс. грн., в том числе переменные — 120 тыс. грн., постоянные — 60 тыс. грн. Исходя из этого показатели: коэффициента маржинальной прибыли, критической программы производства, коэффициента безопасности производства. Они будут составлять:

коэффициент маржинальной прибыли

![]()

критическая программа производства (точка безубыточности)

Vпр = 60/0,4 = 150 тыс. грн.;

коэффициент безопасности производства

![]()

Последний показатель (kб) свидетельствует о том, что уменьшение фактического объема производства на 25 % является критическим и в этом случае предприятие не будет иметь прибыли (дохода). Дальнейшее сокращение производства приведет к прямым убыткам.

Управление затратами - это область управленческой деятельности, как средство достижения предприятием высокого экономического результата. Специфика этой деятельности в том, что соединяются часто независимые друг от друга знания о работе предприятия, взаимосвязь и влияние на «конечный результат - работа предприятия - прибыль».

Управление затратами - это не минимизация затрат, что может привести к сокращению производства, а более эффективное использование ресурсов компании, их экономия и максимизация отдачи от них на всех этапах производственного процесса. Постановка процесса управления затратами в компании заключается в признании затрат, их учете, группировке и разнесении и представления их в виде, удобном для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений.

На предприятии с традиционной системой управления, оставшейся от плановой экономики, какими являются практически все Российские предприятия, не используется слово "управление" в сочетании со словом "затраты", что соответствует реальному положению дел. Термин "управление" предполагает наличие механизма, обеспечивающего возможность правильного определения плановых значений, точного определения текущих фактических значений, возможность оперативного влияния на процесс формирования фактических значений управляемых показателей.

Управление затратами включает в себя: прогнозирование и планирование затрат, их организацию, координацию и регулирование, активизацию и стимулирование персонала, учет, анализ и контроль (мониторинг).

Предметом управления затратами являются затраты предприятия во всем их многообразии. Объектом управления затратами являются собственно затраты организации, процесс их формирования и снижения. Субъектом управления затратами выступают руководители и специалисты организации и производственных подразделений, т. е. управляющая система.

Таким образом, система управления затратами это целевая, многоуровневая система, где объект управления - затраты организации, а субъект управления затратами - управляющая система.

Основные задачи управления затратами:

· выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических результатов деятельности;

· определение основных методов управления затратами;

· определение экономических и технических способов и средств измерения, учета и контроля затрат на предприятии;

· повышение эффективности деятельности предприятия;

· определение затрат по основным функциям управления;

· расчет затрат по отдельным структурным подразделениям и предприятию в целом;

· расчёт затрат на единицу продукции (работ, услуг) - калькулирование себестоимости продукции;

· подготовка информационной базы, позволяющей оценивать затраты при выборе и принятии хозяйственных решений;

· выявление технических способов и средств контроля и измерения затрат;

· поиск резервов снижения затрат на всех этапах производственного процесса и во всех производственных подразделениях предприятия;

· выбор методов нормирования затрат;

· приведение анализа затрат с целью принятия управленческих решений по совершенствованию производственных процессов, формированию ассортиментной и ценовой политики, оптимизации загрузки производственных мощностей, выбору вариантов инвестирования, прогнозированию объёмов производства и сбыта продукции.

Все вышеперечисленные задачи управления затратами должны решаться в комплексе - только такой поход принесет плоды и будет способствовать резкому росту эффективности работы предприятия.

Механизм управления затратами - это построение внутреннего экономического учета доходов и расходов по предприятию и в разрезе подразделений, что позволит выявить реальный финансовый результат работы предприятия, не искаженный бухгалтерскими проводками.

Цели системы управления затратами могут различаться:

· производственные,

· социальные,

· экономические,

· научно-технические;

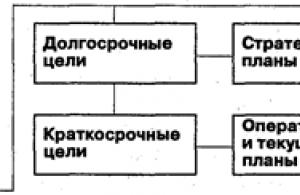

2. по времени реализации:

· долгосрочные,

· среднесрочные;

· краткосрочные;

3. по виду управления:

· стратегические,

· тактические,

· оперативные;

4. по значению:

· цели функционирования,

· развития организации и т.п. (могут быть выражены через одну глобальную цель, ибо предприятие является многоцелевой системой).

В условиях административного управления цели предприятия во многом задавались вышестоящими уровнями управления, например, по управлению затратами: в виде заданий по снижению себестоимости сравнимой товарной продукции; по снижению затрат на 1 рубль товарной продукции, по предельному уровню затрат и др.

В условиях переходной экономики у предпринимателей появилась возможность расширение круга целей. Выбор и формулирование целей определяются стратегией предприятия и конкретными условиями их реализации на ближайший период.

В современных условиях целями предприятия могут быть такие экономические показатели, как:

· рост прибыли и рентабельности;

· поддержание уровня прибыли;

· повышение производительности труда;

· увеличение выпуска конкурентоспособной продукции;

· удовлетворение запросов потребителей;

· повышение качества продукции;

· готовность и способность выполнять новые задачи;

· надежность системы.

Основными принципами управления затратами на предприятии являются:

· методическое единство на разных уровнях управления затратами;

· управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия - от создания до утилизации;

· органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции (работ, услуг);

· направленность на недопущение излишних затрат;

· взаимозаменяемость ресурсов;

· широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;

· совершенствование информационного обеспечения о величине затрат;

· повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в снижении затрат.

Соблюдение всех принципов системы управления затратами создает базу для экономической конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики.

При рассмотрении управления затратами как процесса, выделяют следующие этапы:

· планирование и прогнозирование затрат (прогнозные расчет себестоимости, составление калькуляции, сметы затрат);

· организация управления затратами (устанавливает, кто, в какие сроки, с использованием какой информации и документов, какими способами управляет затратами; определяются центры возникновения затрат и центры ответственности; разрабатывается иерархическая система линейных и функциональных связей менеджеров и специалистов, связанных с управлением затратами);

· непосредственно учет затрат (бухгалтерский, управленческий учет, мониторинг затрат по центрам их возникновения);

· анализ и контроль затрат и производственных инвестиций с целью выработки управленческих решений по оптимизации расходов, связанных с производственно - коммерческой деятельностью предприятия (сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации расхождений, факторный анализ);

· принятие управленческих решений, относительно эффективности системы управления затратами на предприятии;

· соответствующий документооборот.

Основными функциями системы управления затратами следует считать прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), координацию и регулирование, а также анализ затрат.

Планирование затрат может быть перспективным - на стадии долгосрочного планирования и текущим - на стадии краткосрочного планирования. Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и подвержена влиянию инвестиционного процесса, поведения конкурентов, политики государства в области экономического управления организациями, а иногда и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочные планы затрат отражают нужды ближайшего будущего и более точно определяются годовыми и квартальными расчетами.

Организация - важнейший элемент эффективного управления затратами. Она устанавливает, кто, в какие сроки, с использованием какой информации и документов, какими способами управляет затратами в предпринимательской структуре. Определяются центры возникновения затрат и центры ответственности. Разрабатывается иерархическая система линейных и функциональных связей менеджеров и специалистов, связанных с управлением затратами. Эта схема должна быть совместима с организационно-производственной структурой предприятия.

Координация, взаимозаменяемость и регулирование затрат (нормативный метод) - это сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации расхождений. Своевременная координация и регулирование затрат позволяют предприятия избежать серьезного срыва в выполнении запланированного экономического результата деятельности.

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информации при принятии правильных решений. В рыночной экономике принято разделение учета на два вида: производственный и финансовый.

Производственный учет, как правило, отождествляется с учетом затрат на производство и калькулированием себестоимости продукции. В своем развитии производственный учет трансформировался в управленческий учет, который является активным инструментом управления предприятием.

Производственный учет ориентируется на методику отражения затрат на производство, а управленческий - на анализ ситуации, принятие решений, изучение запросов потребителей информации, анализ отклонений от стандартных затрат. В системе управления учета подготавливается информация для менеджеров внутри организации с целью помочь им принять правильное решение.

Финансовый учет призван предоставлять информацию пользователям вне предприятия и предполагает сравнение затрат с доходами для определения прибыли.

Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами обеспечивает обратную связь для сравнения запланированных и фактических затрат. Эффективность контроля связана с корректирующими управленческими действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие с запланированными или уточнение планов, если они не могут быть выполнены из-за объективно изменившихся производственных условий.

Анализ затрат является элементом функции контроля в системе управления затратами. Он предшествует управленческим хозяйственным решениям и действиям, обосновывает и подготавливает их. Анализ позволяет оценить эффективность использования всех ресурсов предприятием, выявить резервы снижения затрат на производство, подготовить материалы для принятия рациональных управленческих решений.

Активизация и стимулирова ние - это воздействие на участников производства, побуждающее их соблюдать установленные планом затраты и находить возможности их снижения. Для мотивации таких действий используются как материальные, так и моральные стимулы. Нельзя прибегать к наказанию при увеличении затрат. В этом случае работники будут оспаривать величину планируемых затрат, стремясь к установлению их более высокого уровня. Достижение основной цели предприятия - получение максимально возможной прибыли за счет снижения затрат - станет трудновыполнимой задачей.

Таким образом, управление затратами - это динамичный процесс, включающий управленческие действия прямой и обратной связи, целью которых является достижение высокого экономического результата деятельности предприятия.

Современные методы управления затратами:

1. Стандарт-кост

2. Директ-костинг

3. Метод управления производством по системе JIT

4. Функционально-стоимостной анализ (ФСА)

5. Стратегический анализ затрат (SCA)

6. Учет затрат по работам (ABC)

7. Концепция управления затратами жизненного цикла (LCC)

Стандарт-кост

Одним из эффективных инструментов в управлении затратами предприятия является система учета стандарт-кост, в основе которой лежит принцип учета и контроля затрат в пределах установленных норм и нормативов и по отклонениям от них.

Метод нормативного определения затрат возник в начале XX века в США. Термин стандарт-кост состоит из двух слов: "стандарт", который означает количество необходимых производственных затрат (материальных и трудовых) для выпуска единицы продукции или заранее исчисленные затраты на производство единицы продукции или оказания услуг, а слово "кост" -- это затраты, приходящиеся на единицу продукции Керимов В.Э. Методы управления затратами и качеством продукции. - М.: Маркетинг. 2002. С 66.. Таким образом, стандарт-кост в полном смысле слова означает стандартные затраты. Эта система направлена прежде всего на контроль за использованием прямых издержек производства, а смежные калькуляции -- для контроля накладных расходов.

Система стандарт-кост удовлетворяет запросы предпринимателя и служит мощным инструментом для контроля производственных затрат. На основе установленных стандартов можно заранее определить сумму ожидаемых затрат на производство и реализацию изделий, исчислить себестоимость единицы изделия для определения цен, а также составить отчет об ожидаемых доходах будущего года. При этой системе информация об имеющихся отклонениях используется руководством для принятия им оперативных управленческих решений.

Директ-костинг

В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное управление коммерческой деятельностью организации все более зависит от уровня ее информационного обеспечения. Весь мировой опыт свидетельствует об эффективности использования маржинального метода бухгалтерского учета -- системы учета "Директ-костинг", в основе которой лежит исчисление сокращенной себестоимости продукции и определение маржинального дохода.

При описании этой системы в отечественной литературе по бухгалтерскому учету часто встречается термин "учет ограниченной, неполной или сокращенной себестоимости". На наш взгляд, приемлемым названием для озвучивания этой системы у нас в стране является термин: "маржинальный метод бухгалтерского учета" Керимов В.Э. Методы управления затратами и качеством продукции. - М.: Маркетинг. 2002. С 71.. Это связано с тем, что основным показателем при системе директ-костинг служит маржинальный доход. С его помощью определяется порог рентабельности производства, устанавливается цена безубыточной реализации продукции, строится ассортиментная политика предприятия и т.д.

В отечественную учетную теорию термин "директ-костинг" вошел сравнительно недавно и сразу приобрел широкую популярность.

Современный директ-костинг имеет два варианта:

простой директ-костинг, основанный на использовании в учете данных только о переменных (оперативных) затратах;

развитой директ-костинг (верибл-костинг), при котором в себестоимость наряду с переменными затратами включаются и прямые постоянные затраты по производству и реализации продукции.

Обобщенно сущность системы директ-костинг состоит в подразделении затрат на постоянные и переменные их составляющие в зависимости от изменения объема производства. В этих условиях себестоимость продукции планируется и учитывается только в части переменных затрат. Разница между выручкой от продажи продукции и переменными затратами представляет собой маржинальный доход. При этой системе постоянные расходы в расчет себестоимости продукции не включают и списывают непосредственно на уменьшение прибыли предприятия.

Метод управления производством по системе JIT

Метод управления производством по системе JIT ("just-in-time", т.е. "точно в срок") зародился в Японии в середине 70-х годов XX в. в компании "Тойота" и в настоящее время с большим успехом применяется во многих промышленно развитых странах.

Суть системы JIT сводится к отказу от производства продукции крупными партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное предметное производство. При этом снабжение производственных цехов и участков осуществляется столь малыми партиями, что по существу превращается в поштучное. Данная система рассматривает наличие товарно-материальных запасов как зло, существование которого затрудняет решение многих проблем Керимов В.Э. Методы управления затратами и качеством продукции. - М.: Маркетинг. 2002. С 78.. Требуя значительных затрат на содержание, большие материальные запасы отрицательно сказываются на нехватке финансовых ресурсов, маневренности и конкурентоспособности предприятия. С практической точки зрения главной целью системы JIT является уничтожение любых лишних расходов и эффективное использование производственного потенциала предприятия.

Функционально-стоимостной анализ (ФСА)

В рыночных условиях хозяйствования повышение качества и роста конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат на ее изготовление является одной из актуальных задач экономического развития. В решении этой задачи важная роль отводится функционально-стоимостному анализу (ФСА), позволяющему охватить все факторы движения продукции с момента ее зарождения до момента потребления и утилизации.

Функционально-стоимостной анализ -- это метод системного исследования функций объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации объекта при сохранении (повышении) его качества и полезности.

ФСА относится к перспективным методам экономического анализа. В нем успешно используются передовые приемы и элементы инженерно-логического и экономического анализа. Отличительной особенностью этого метода является его высокая эффективность. Как показывает практика, при правильном применении ФСА снижение издержек производства обеспечивается в среднем на 20--25%.

Стратегический анализ затрат (SCA)

Для обеспечения эффективного управления предприятием необходим интегрированный метод анализа и оптимизации затрат по всем статьям его деятельности. Такой метод управленческого учета получил в экономической литературе название Cost Management (СМ), при котором акцент был перенесен с подсчета затрат на планирование и использование систем их учета. Изменение взглядов на учет в управлении был вполне естественной реакцией на глобальные изменения экономической системы, такие, как бурное развитие информационных технологий, изменение характера производства, транснациональная конкуренция.

В 90-е годы XX века на основе общей теории СМ был разработан новый метод управленческого учета - Strategic Cost Analysis (SCA - стратегический анализ затрат).

Стратегический анализ затрат - важнейшая часть СМ, базирующегося на термине value chain (цепь образования потребительной стоимости), который стал центральным объектом стратегического кост-менеджмента.

Согласно методу SCA деятельность фирмы трактуется как цепь образования потребительной стоимости (последовательность операций по созданию стоимости изделия). Каждое звено цепи рассматривается как с позиции ее необходимости в производственном процессе, так и с позиции потребляемых ею ресурсов. Затем определяется cost driver (кост-драйвер) -- управляющий фактор, т.е. параметр, который характеризует стоимость выполнения конкретной операции. Путем контроля кост-драйверов и перестройки цепи образования стоимости предполагается достичь устойчивого преимущества над конкурентами.

Задача стратегического анализа затрат -- конструирование такой цепи образования стоимости, чтобы реальная себестоимость не превышала целевую.

Учет затрат по работам (ABC)

Метод "Activity Based Costing" (или АВС) в буквальном смысле означает учет затрат по работам. Он возник в результате изменений, происходящих в экономической структуре, в частности, изменились взгляды на методику учета затрат и расчета себестоимости продукции.

Поиск новых методов получения объективной информации о затратах привел к появлению метода АВС, согласно которому предприятие рассматривается как набор рабочих операций, определяющих его специфику. В процессе работы потребляются ресурсы (материалы, информация, оборудование), возникает какой-либо результат. Соответственно начальной стадией применения АВС является определение перечня и последовательности работ на предприятии путем разложения сложных рабочих операций на простейшие составляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов. Такая классификация основывается на изучении зависимости между затратами и различными производственными процессами: выпуск единицы продукции, выпуск заказа (пакета), производство продукта как такового. При этом не учитывается еще одна важная категория затрат, которая не зависит от производственных событий, - затраты, обеспечивающие функционирование предприятия в целом. Первые три категории работ, а точнее затраты по ним, могут быть прямо отнесены на конкретный продукт. Результаты общехозяйственных работ нельзя точно присвоить тому или иному продукту, поэтому для их распределения приходится предлагать различные алгоритмы.

Концепция управления затратами жизненного цикла (LCC)

Большой эффект в оптимизации затрат организации можно достичь, применяя метод Life Cycle Costing (LCC) -- концепцию управления затратами жизненного цикла. Этот подход впервые был применен в США в рамках государственных проектов в оборонной отрасли. Стоимость полного жизненного цикла изделия -- от проектирования до снятия производства - была наиболее важным показателем для государственных структур, так как проект финансировался исходя из полной стоимости контракта или программы, а не из себестоимости конкретного изделия. Новые технологии производства спровоцировали перемещение методов LCC в сектор частной экономики. Основными причинами этого перехода являются: резкое сокращение жизненного цикла изделий; увеличение стоимости подготовки и запуска в производство; практически полное определение финансовых показателей (затрат и доходов) на стадии проектирования.

В экономической литературе и на практике наряду с термином «затраты» используются и такие, как «расходы», «издержки». Причем многие авторы трактуют их как синонимы и не делают различий между этими тремя понятиями. Между тем различия есть.

Издержки - это реальные или предположительные затраты финансовых ресурсов предприятия. Издержки в буквальном смысле этого слова представляют собой совокупность перемещения финансовых средств и относятся или к активам, если способны принести доход в будущем, или к пассивам, если этого не произойдет и уменьшится нераспределенная прибыль предприятия за отчетный период.

Расходы представляют собой финансовые затраты на зарабатывание доходов в течение определенного периода. Понятие расходов уже понятия издержек: оно подразумевает лишь конкретные выплаты в определенном периоде. Расходы обуславливаются затратами, относимыми на себестоимость продукции, и выплатами из прибыли предприятия. Например, командировочные расходы, представительские расходы, включаются в затраты в пределах норм, утвержденных Минфином РФ, сверх норм - оплачивается за счет прибыли.

Затраты характеризуют в денежном выражении объем ресурсов, использованных в определенных целях, и трансформируются в себестоимость продукции.

Чтобы провести различия между расходами данного периода и возникающими в связи с ними затратами, отметим следующее:

затраты текущего года являются также расходами предприятия за этот год;

затраты, понесенные до текущего года, становятся расходами данного года и появляются как активы на начало года;

затраты текущего года могут быть расходами будущих лет и будут отражены как активы на конец текущего года.

Представление о затратах предприятия основывается на трех важных положениях.

Затраты определяются использованием ресурсов отражая, сколько и каких ресурсов израсходовано при производстве и реализации продукции.

Объем использованных ресурсов может быть представлен в натуральных и денежных единицах, однако в экономических расчетах прибегают к денежному выражению затрат.

Определение затрат всегда соотносится с конкретными целями, задачами, т.е. объем использованных ресурсов в денежном выражении рассчитывают для определенной функции или производственного подразделения предприятия.

Правительство Российской Федерации Постановление от 5 августа 1992 №552 определило состав затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в себестоимость при формировании финансовых результатов предприятия.

Предметом управления в исследуемой дисциплине являются затраты предприятия во всем их многообразии.

Особенности затрат

1) Динамизм . Затраты находятся в постоянном движении, изменении. Так, в рыночных условиях хозяйствования постоянно изменяются цены на приобретаемые сырье и материалы, комплектующие детали, тарифы на энергоносители и услуги. Обновляется продукция, пересматриваются нормы расхода материальных и трудовых затрат, что отражается на себестоимости продукции и уровне затрат. Поэтому рассмотрение затрат в статике весьма условно и не отражает их уровня в реальной жизни.

2) Многообразие затрат , требующем применения обширного спектра приемов и методов в управлении ими. Многообразие затрат обнаруживается при их классификации, которая позволяет, во-первых, выявить степень влияния отдельных затрат на экономические результаты деятельности предприятия, во-вторых, оценить возможность воздействия на уровень тех или иных видов затрат и, наконец, относить на изделие только те затраты, которые необходимы для его изготовления и реализации. Не менее важная и сложная задача – правильное отнесение затрат на производственные подразделения и отдельные виды деятельности предприятия.

Третья особенность затрат состоит в трудности их измерения , учета и оценки. Абсолютно точных методов измерения и учет и затрат нет.

Четвертая особенность – это сложность и противоречивость влияния затрат на экономический результат. Например, повысить прибыль предприятия можно за счет снижения текущих затрат на производство, которое, однако обеспечивается повышением капитальных затрат на НИОКР, технику и технологию. Высокая прибыль от производства продукции нередко значительно сокращается из-за высоких затрат на ее утилизацию и т. п.

Управление затратами на предприятии призвано решать следующие основные задачи:

Выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических результатов деятельности;

определение затрат по основным функциям управления;

расчет затрат по производственным подразделениям предприятия;

исчисление необходимых затрат на единицу продукции;

подготовка информационной базы, позволяющей оценить затраты при выборе и принятии хозяйственных решений;

выявление технических способов и средств измерения и контроля затрат;

поиск резервов снижения затрат на всех этапах производственного процесса и во всех производственных подразделениях предприятия;

выбор способов нормирования затрат;

выбор системы управления затратами, соответствующей условиям работы предприятия.

Задачи управления затратами должны решаться в комплексе. Только такой подход приносит плоды, способствуя резкому росту экономической эффективности работы предприятия.

Функции управления затратами.

Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций, присущих управлению любым объектом, т.е. разработку и реализацию решений, а также контроль за их выполнением. Функции управления затратами реализуются через элементы управленческого цикла: прогнозирование и планирование, организацию, координацию и регулирование, активизацию и стимулирование выполнения, учет и анализ.

Выполнение функций управления в полном объеме по всем элементам составляет цикл воздействия управляющей подсистемы (субъект управления) на управляемую подсистему (объект управления).

Субъектами управления затратами выступают руководители и специалисты предприятия и производственных подразделений (производств, цехов, отделов и т.д.) Отдельные функции и элементы управления затратами выполняются служащими предприятия непосредственно или при их активном участии. Например, диспетчер влияет на координацию и регулирование производственного процесса, а следовательно, на производственные затраты; бухгалтер выполняет учет затрат и т. п.

Объектами управления являются затраты на разработку, производство, реализацию, эксплуатацию и утилизацию продукции.

Общая схема взаимодействия функций управления затратами на предприятии показана на рис.

Управление затратами не является самоцелью, но совершенно необходимо для достижения предприятием определенного экономического р результата, повышения эффективности работы.

Функции управления затратами первичны по отношению к производству, т.е. для достижения определенного производственного, экономического, технического или другого результата сначала нужно произвести затраты. Поэтому цель управления затратами состоит в достижении намеченных результатов деятельности предприятия наиболее экономичным способом.

Прогнозирование и планирование затрат подразделяется на перспективное (на стадии долгосрочного планирования) и текущее (на стадии краткосрочного планирования).

Задачей долгосрочного планирования является подготовка информации об ожидаемых затратах при освоении новых рынков сбыта, организации разработки и выпуска новой продукции, увеличении мощности предприятия. Это могут быть затраты на маркетинговые исследования и НИОКР, капитальные вложения.

Текущие планы конкретизируют реализацию долгосрочных целей предприятия.

Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и подвержена влиянию инфляционного процесса, поведения конкурентов, политики государства в области экономического управления предприятием, а иногда и форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочное планирование затрат, отражающее нужды ближайшего будущего, более точно, поскольку обосновывается годовыми, квартальными расчетами.

Организация - важнейший элемент эффективного управления затратами. Она устанавливает, каким образом на предприятии управляют затратами, т.е. кто это делает, в какие сроки, с использованием какой информации и документов, какими способами. Определяются места возникновения затрат, центры ответственности за их соблюдение. Разрабатывается иерархическая система линейных и функциональных связей руководителей и специалистов, участвующих в управлении затратами, которая должна быть совместима с организационно-производственной структурой предприятия.

Координация и регулирование затрат предполагает сравнение фактических затрат с запланированными, выявление отклонений и принятие оперативных мер по их ликвидации. Если выясняется, что изменились условия выполнения плана, то затраты, запланированные на его реализацию, корректируются. Своевременная координация и регулирование затрат позволяет предприятию избежать серьезного срыва в выполнении запланированного экономического результата деятельности.

Активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких способов воздействия на участников производства, которые побуждали бы соблюдать установленные планом затраты и находить возможности их снижения. Подобный образ действий может мотивироваться как материальными так и моральными факторами. Нельзя стимулы к соблюдению и экономии затрат заменять наказанием за перерасход. В этом случае работники основные усилия будут прикладывать к тому, чтобы оспорить уровень планируемых затрат, завысить его. Тогда достижение основной цели предприятия – получение максимально возможной прибыли за счет снижения затрат – станет трудновыполнимой задачей.

Учет как элемент управления затратами необходим для подготовки информации в целях принятия правильных хозяйственных решений. Например, при оценке стоимости материальных производственных запасов произведенные затраты устанавливаются путем производственного учета, а информацию о фактических результатах деятельности предприятия и всех его расходах на производство поставляет бух. учет. Производственный учет входит в систему управленческого учета, позволяющего контролировать затраты и принимать решение об их целесообразности.

Анализ затрат , составляющий элемент функции контроля, помогает оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат на производстве, собрать информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений в области затрат.

Функции контроля (мониторинга) в системе управления затратами обеспечивает обратную связь, сравнения запланированных и фактических затрат. Эффективность контроля обуславливается корректирующими управленческими действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие с запланированными или на уточнение планов, если эти последние не могут быть выполнены вследствие объективного изменения производственных условий.

Итак, управление затратами – это динамический процесс, включающий управленческие действия, целью которых является достижение высокого экономического результата деятельности предприятия.

Принципы управления затратами.

Основные принципы управления затратами выработаны практикой и сводятся к следующему:

системный подход к управлению затратами;

единство методов, практикуемых на разных уровнях управления затратами;

управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия – от создания до утилизации;

органическое сочетание снижения затрат с высоким качеством продукции;

недопущение излишних затрат;

широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;

совершенствование информационного обеспечения об уровне затрат;

повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в снижении затрат.

Системный подход находит свое выражение в том, например, что эффективность управления затратами оценивают по эффективности самого слабого звена системы. Что бы то ни было: низкий уровень нормирования затрат, посредственная мотивация и стимулирование персонала за снижение, недостаточный по объему и неудовлетворительный по качеству анализ, система затрат, не обеспечивающая потребности руководства, - оно неизбежно скажется на функционирование системы. Именно слабое звено определяет надежность (эффективность) работы всей производственной системы, какой является предприятие. Недостаточное внимание к одной функции управления затратами может свести на нуль всю работу.

Методическое единство управления затратами на разных уровнях предполагает единые требования к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу затрат на предприятии.

Соблюдение всех принципов управления затратами создает базу экономической конкурентоспособности предприятия, завоевания им передовых позиций на рынке.

Федеральное агентство по образованию

Московский государственный университет технологий и управления

Кафедра «Бухгалтерский учет и анализ»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По управлению затратами

Вариант №4

студентки III курса факультета ЭП

специальность 0608 «Экономика и управление на предприятии»

Москва 2006г.

План.

Введение;

1. Методы распределения косвенных расходов;

2. Состав и структура материальных затрат;

Заключение;

Задача.

Введение.

Суть экономики предприятия составляет определение затрат и результатов производства и их сопоставление. Результаты деятельности предприятия многообразны и включают наряду с производственными и экономическими (финансовыми) итогами достижения в области технического социального развития. Соизмерение затрат и результатов позволяет оценить эффективность работы предприятия.

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности предприятия является достижение максимальной прибыли. Все другие цели подчинены этой главной задаче, поскольку прибыль служит основой и источником средств для дальнейшего роста прочих показателей.

Поскольку экономический результат производства в общем виде определяется разностью дохода от продажи продукции (работ, услуг) и затрат на их производство и реализацию, трудно переоценить важность анализа затрат и управления ими на предприятии.

Управление затратами - средство достижения предприятием высокого экономического результата. Оно не сводится только к снижению затрат, но распространяется на все элементы управления.

В условиях, когда спад производства в России достиг критической черты и поставил целые отрасли буквально на грань выживания, три четверти промышленных предприятий не имеют прибыли, этого основного источника развития. Большинство руководителей и специалистов осознали наконец, что только грамотное отношение к затратам на всех этапах производственного процесса позволит выправить положение. К этому решению подталкивает и систематический рост цен и тарифов на все виды ресурсов. Практически на каждом предприятии имеются резервы для снижения затрат до рационального уровня, что позволяет добиться роста экономической эффективности деятельности, повышения конкурентоспособности.

За последние годы отечественные наука и практика управления затратами продвинулись вперед, используя достижения экономически развитых стран с рыночной экономикой и уже забывающийся опыт работы передовых предприятий в доперестроечный период.

Реорганизованные и вновь созданные фирмы уделяют основное внимание бухгалтерскому учету и финансовому анализу.

Методы распределения косвенных расходов.

К косвенным расходам относятся суммы расходов, за исключением прямых расходов и внереализационных расходов, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. т. е. расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на конкретный заказ. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

В себестоимость продукции накладные расходы должны входить по видам работ, так как они распределяются на каждую единицу продукции. В связи с этим существенной проблемой является процесс установления нормативных ставок распределения производственных накладных расходов. Обычно нормативная ставка распределения накладных расходов базируется на ставке за час труда основных производственных рабочих или работы оборудования. В качестве базы распределения должен выбираться тот фактор, который наиболее соответствует накладным расходам каждого производственного подразделения. Когда соответствующая база выбрана, вычисляется величина накладных расходов на единицу соответствующего производственного фактора для каждого подразделения. Указанная величина используется для определения накладных расходов по каждому заказу, выполненному в данном подразделении. На каждый заказ относится величина накладных расходов на основании величины затрат, являющихся базой распределения и понесённых в процессе выполнения заказа.

Единая или общезаводская ставка распределения накладных расходов используется в условиях, когда ставки распределения накладных расходов устанавливаются для всего предприятия по видам работ, независимо от подразделения, в котором они выполняются. Однако подобная методика не очень подходит при наличии на предприятии нескольких подразделений, в которых затраты времени на выполнение работ различны. Здесь целесообразно установить нормативные ставки распределения накладных расходов по каждому подразделению, чтобы на все заказы распределялись соответствующие им накладные расходы.

В учетной политике должны быть зафиксированы принципы распределения косвенных затрат. К косвенным относятся затраты на оплату труда административного персонала, на содержание имущества общехозяйственного назначения – то есть расходы, не связанные напрямую с производством товаров, работ или услуг. Доля этих затрат велика, поэтому они оказывают существенное значение на прибыль фирмы, а значит, к их распределению нужно относиться очень внимательно.

Метод распределения косвенных затрат выбирает главбух. Бывает, он делает это вслепую – просто списывает из прошлогодней учетной политики. И напрасно, считают специалисты, предлагая главным бухгалтерам оценить результат применения разных методик:

Распределение косвенных затрат пропорционально начисленной заработной плате основных производственных рабочих ;

Сумме прямых затрат, пропорционально трудоемкости изделий;

Пропорционально количеству отработанного оборудованием времени;

Пропорционально затратам на основные материалы;

Пропорционально выручке .

Предприятие самостоятельно выбирает наилучший для него вариант и закрепляет его в своей учетной политике. Иначе «слепой» вариант может привести к завышению налога на прибыль.

Косвенные цеховые расходы рассчитываются в виде сметы их на планируемый период, а затем, при калькулировании, распределяются по выпускаемым изделиям. Распределение косвенных расходов возможно несколькими методами. Наиболее распространенным, но наименее точным является распределение их пропорционально основной производственной заработной плате. В целях более точного распределения косвенных затрат в цехах механической обработки используется их распределение по методу коэффициенто-машино-часа, т.е. пропорционально затратам станко-часов и стоимости работы 1 ч соответствующего оборудования. При этом все цеховые косвенные расходы разделяются на две группы: зависящие от работы оборудования и не зависящие от работы оборудования, т.е. общецеховые. Затраты распределяются пропорционально коэффииненто-машино-часу.

В качестве основного метода распределения косвенных расходов по содержанию и эксплуатации оборудования при составлении калькуляций себестоимости изделий является метод распределения их с помощью сметных (нормативных) станок, рассчитанных на основе коэффициенто-машино-часов.

Цеховые и общезаводские расходы при различном уровне механизации и автоматизации процессов изготовления изделий распределяются пропорционально сумме основной заработной платы производственных рабочих и расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. Если же уровень механизации и автоматизации процессов изготовления изделии не имеет существенных различий, то цеховые и общезаводские расходы распределяются пропорционально заработной плате производственных рабочих.

Доля косвенных затрат в себестоимости продукции и услуг непрерывно увеличивается. Причины возникновения затрат весьма различны, а базой из распределения на конечную продукцию в большинстве компаний (в том числе и на автоматизированном производстве) являются трудозатраты прямого труда в человеко-часах. Неправильный выбор базы распределения косвенных затрат приводит к переоценке прибыльности отдельных наименований продукции и к недооценке других.

Метод экспертных оценок при распределении косвенных затрат на продукты был применен при составлении оптимального ежемесячного бюджета производства, обеспечивающего максимальную прибыль за счет оптимизации ассортимента.

Исходными данными для расчета оптимального ассортимента являются:

Ежемесячные бюджетные общепроизводственные затраты, цены на сырье, энергоресурсы и вспомогательные материалы, а также нормы их расхода, заработная плата рабочих (источник информации - бухгалтерия);

Производственные нормативы трудозатрат на тонну продукции и экспертные оценки распределения косвенных затрат на процессы и продукты по статьям затрат (источник информации - дирекция предприятия, плановый отдел);

Емкости рынков отдельных регионов и предполагаемые цены реализации продукции в регионах, полученные в результате маркетинговых исследований (источник информации - отдел маркетинга).

Состав и структура материальных затрат.

Материальные затраты наиболее крупный элемент затрат на производство, доля которого в общей сумме затрат составляет 60-90%, лишь в добывающих отраслях промышленности его доля невелика. Состав материальных затрат неоднороден и включает расходы на сырье и материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов по цене их возможного использования или реализации, учитывая, что отходы одного производства могут получить полноценным сырьем для другого). В стоимость сырья и материалов включается комиссионные вознаграждения, оплаты брокерских и иных посреднических услуг. Стоимость потребленного в процессе производства сырья и материалов включается в себестоимость продукции без налога на добавленную стоимость (НДС).К материальным затратам относится стоимость:

-сырья и материалов, которые приобретаются у сторонних предприятий и организаций и входят в состав изготовляемой продукции, составляя ее основу, или являются необходимым компонентом при изготовлении продукции (работ,услуг); -покупных материалов, которые используются в процессе производства продукции (работ, услуг) для обеспечения нормального технологического процесса и упаковки продукции или используются для других производственных и хозяйственных нужд; -покупных комплектующих средств и полуфабрикатов, подлежащих монтажу или дополнительной обработке на данном предприятии; -работ и услуг производственного характера, которые выполняются сторонними предприятиями или структурными подразделениями предприятий и не относятся к основному виду деятельности; -используемого природного сырья в части отчислений на геологоразведочные и геологопоисковые работы, рекультивацию земель, включая расходы на оплату работ по рекультивации земель, которые осуществляются специализированными предприятиями, плату за древесину, проданную на пне, плату за воду, которая выбирается промышленными предприятиями из водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов, возмещение в пределах нормативов потерь сельскохозяйственного производства при изъятии угодий для расширения добычи минерального сырья; -приобретенного у сторонних предприятий и организаций какого-либо топлива, которое используется в технологических целях на производство всех видов энергии, отопление производственных помещений, транспортные работы, связанные с обслуживанием производства собственным транспортом; -приобретенной энергии всех видов, которая используется на технологические, энергетические и другие производственные нужды предприятия; -потерь от нехватки материальных ценностей в пределах норм естественной убыли.При определении материальных затрат важное значение имеет оценка использованных материальных ресурсов. Использованные материальные ресурсы включаются в себестоимость продукции по ценам их приобретения (без налога на добавленную стоимость), с учетом надбавок, комиссионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и сбытовым предприятиям, стоимости услуг товарной биржи, включая брокерские услуги, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые сторонними организациями. Затраты по доставке материальных ресурсов своим транспортом определяются по соответствующим элементам затрат (по принадлежности).

Заключение.

В современных условиях перед российскими предприятиями все более остро возникает проблема эффективного управления затратами. Умение в периоды ухудшения конъюнктуры планомерно и рационально сокращать затраты повышает шансы на выживание. С другой стороны, при благоприятных экономических условиях становится важной задача оптимального распределения ресурсов между текущей и инвестиционной деятельностью. Все это возможно делать тогда, когда на предприятии внедрена продуманная система управления затратами.

Основные понятия и процедуры в системе управления затратами выделяются по трем основным направлениям: планирование затрат; учет и план-фактный контроль затрат; корректирующие воздействия на процесс формирования затрат.

Важным моментом является распределение ответственности за формирование затрат. За текущие затраты несет ответственность руководитель соответствующего подразделения (центра затрат) в части регулируемых затрат. За уровень долгосрочно прогнозируемых затрат отвечает руководитель центра инвестиционных затрат.

Обязательным элементом эффективного управления затратами является система мотивации ресурсосбережения. Такая мотивация может строиться по-разному - в виде премий за выполнение норм и нормативов, процента от экономии против норм и т.д.

Практика показывает, что внедрение системы управления затратами и обучение персонала наилучшим образом осуществляется специализированными внешними консультантами, работающими в непосредственном контакте с ответственными лицами на всех этапах построения системы - от диагностики до обучения.

Задача 2.

Определить расходы и себестоимость единицы продукции

при изменении объема работы, построить графики зависимости расходов и себестоимости от изменения объема работы.

Расходы предприятия в зависимости от объема работы делятся на переменные и постоянные.

Определяем переменные расходы:

Е пер = 1830*40/100 = 732

где Е - общие расходы предприятия, тыс.р.;

К пер - доля переменных расходов, %. Постоянные расходы рассчитываются по формуле:

Постоянные расходы:

Е пос = 1830*(100-40)/100=1098

При изменении объема работы расходы определяются следующим образом:

Е΄ =732*(1-7,2/100)+1098=1777,3

где ∆ V - изменения объема работы, %.

Себестоимость единицы продукции связана с объемом работы обратной зависимостью, т.е. с ростом (снижением) объема работы себестоимость снижается (возрастает).

Себестоимость в части переменных расходов при изменении объема работы остается постоянной, в части постоянных расходов изменяется обратно пропорционально объему работы.

Фактическая себестоимость рассчитывается по формуле:

С ф =1170*40/100+((1170*(1-40/100) / (1-7,2/100) = 756,46

где С пл - заданная себестоимость единицы продукции, р.

Изменение себестоимости продукции рассчитывается по формуле:

ΔС = ((1170-756,46)/1170) * 100=35,3

Список используемой литературы.

1. Бухгалтерский учет: Учебник. / Под ред. А. Д. Ларионова. -М.: «Проспект»,1999 г.

2. Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: Теория и практика. - М.: «Финансы и статистика»,1993 г.

3. Мельников О. Н. Ларионов В. Г. Управление затратами. Московский Государственный Университет Биотехнологий – Москва, 1998 г.