ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Коваленко Оксана Григорьевна

Тольяттинский государственный университет

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит»

Аннотация

Целью написания данной статьи является рассмотрение экономической сущности платежеспособности предприятия. Актуальность данной статьи заключается в том, что оценка платежеспособности предприятия является одним из важных факторов, который характеризует общее финансовое положение компании. В статье на основании исследования в области трактования данной категории авторами были определены основные признаки платежеспособности, такие как наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности у предприятия. В статье категория «платежеспособность» рассматривается неразрывно с понятием ликвидности предприятия. Так как показатели данных экономических категорий ориентированы, обеспечивать планомерное поступление и расходование денежных средств организации, осуществление расчетной дисциплины, а также обеспечения наиболее рационального соотношения собственных и заемных средств и их более результативного применения.

THE ECONOMIC SUBSTANCE OF THE EVALUATION OF THE SOLVENCY OF THE COMPANY

Kovalenko Oksana Grigorievna

Togliatti State University

candidate of economic sciences, associate professor of «Finance and credit»

Abstract

The purpose of writing this article is to examine the economic nature of the company"s solvency. The relevance of this article lies in the fact that the assessment of solvency of the enterprise is one of the important factors that characterizes the overall financial position of the company. The article based on the research in the field of interpretation of this category, the authors identified the main characteristics of solvency, such as the presence of a sufficient amount of funds on the current account and the absence of overdue accounts payable of the enterprise. In the article the category of "ability to pay" is considered inseparable from the concept of liquidity of the enterprise. As the economic indicators data categories oriented to ensure efficient and orderly receipt and expenditure of funds of the organization, the implementation of settlement discipline, as well as ensure the most efficient ratio of own and borrowed funds and their more effective use.

В настоящее время все субъекты рыночных отношений заинтересованы в том, чтобы получить объективную информацию о финансовом состоянии своих деловых партнеров. Сигнальным показателем финансового состояния является платежеспособность. Способность покрывать свои обязательства является наиболее важным фактором, характеризующим финансовое положение компании . Именно поэтому оценка общего финансового состояния и, в частности, платежеспособности компании является не просто важным элементом управления предприятием. Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим определить позицию и место предприятия на рынке.

Наиболее общим показателем, быстро сигнализирующим о финансовом благополучии предприятия, является его платежеспособность, то есть возможность погашения своих финансовых обязательств в конкретный период времени . Важнейшими признаками платежеспособности считаются наличие средств на счетах в банке, отсутствие просроченной задолженности, способность покрывать текущие обязательства за счет мобилизации оборотных средств.

Платежеспособность представляет собой возможность предприятия вовремя оплачивать свои долги. Это основной показатель стабильности ее финансового состояния . В некоторых случаях вместо понятия «платежеспособность» употребляют, что, в общем виде, также является правильным, понятие «ликвидность», которое подразумевает под собой возможность различных объектов, формирующих активную часть баланса предприятия, быть реализованными. Данное понятие является более широким определением платежеспособности. Однако, в более узком и четком смысле, платежеспособность означает, что организация имеет в своем распоряжении достаточно денежных средств и их эквивалентов, чтобы оплатить счета кредиторской задолженности, которые требуют погашения в ближайшие сроки .

Платежеспособность – это реальное состояние финансов предприятия, которое можно определить на конкретную дату или за анализируемый период времени.

Однако существуют различные мнения относительно общего определения понятия платежеспособности, а также его тождественности с понятием ликвидности. Так, например, Л.Е. Басовский, считает, что под понятием платежеспособности следует понимать возможность предприятия вовремя и в сроки оплачивать свои текущие обязательства исходя из оборотных активов разной степени ликвидности .

В соответствии с мнением О.В. Губина под ликвидностью и платежеспособностью понимают способность предприятия совершать денежные выплаты в полном размеры и в сроки, установленные контрактами . Предприятие можно считать платежеспособным, в случае если оно способно выплачивать заработную плату работникам в полном объеме и без задержек.

Финансовое состояние предприятия следует рассматривать с точки зрения, как краткосрочной перспективы, так и долгосрочной. Однако управлению предприятия необходимо обозначить наиболее оптимальный уровень платежеспособности и ликвидности собственных активов, поскольку низкая ликвидность активов может привести к общей неплатежеспособности компании, в свою очередь высокая ликвидность может послужить причиной уменьшения рентабельности организации .

По мнению других экспертов, определения платежеспособности и ликвидности необходимо разделять. Так, например, М.В. Косолапова считает, что ликвидность представляет собой способность предприятия в четко установленные сроки погашать свои обязательства с помощью оборотных активов, платежеспособностью же автор считает наличие у компании свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, достаточных чтобы незамедлительно погасить задолженности, срок которых продлить невозможно .

Обозначение четких рамок платежеспособности организации следует относить к одной из важнейших проблем экономической практики. Так как неудовлетворительная, а иногда слишком низкая, платежеспособность и ликвидность может послужить причиной отсутствия у компании средств, необходимых для дальнейшего расширения и улучшения производства, а также, в итоге, к банкротству всей организации . Однако «излишняя ликвидность», может создавать препятствия и тормозить общее развитие компании, обременяя ее расходы дополнительными и избыточными запасами, резервами и денежными средствами, которые не включены в оборот и не направлены на развитие производства.

Стоимость компании всегда положительно отражается ее прибылью и имуществом, и негативно рисками, которые возникают в ходе развития ее экономической и финансовой деятельности .

В условиях текущего экономического развития предприятия функционируют в достаточно высокой динамичности финансовых процессов, повышенной неопределенности, возникающей при осуществлении выбора наиболее эффективного направления дальнейшего развития, а также высоком влиянии внешних факторов. Все перечисленное значительно повышает роль анализа и общей оценки платежеспособности компании .

Проведение оценки платежеспособности дает возможность изучить и оценить способность предприятия генерировать денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов и, таким образом, определить, способна ли компания погашать свои обязательства. Такой анализ необходим не только для самого предприятия с целью оценки и составления прогнозов его дальнейшей деятельности, но и для его партнеров и потенциальных инвесторов . Так, например, перед выдачей ссуды или кредита банку необходимо убедится в полной кредитоспособности заемщика. Также должны поступить и компании, собирающиеся вступать в различные финансовые сотрудничества с другими предприятиями. Особенно необходимо иметь полную информацию о финансовом состоянии, а также экономических возможностях партнеров, в случае возникновения необходимости предоставления ему кредита или отсрочки платежа.

Организация является действительно платежеспособной, в случае если все ее краткосрочные обязательства могут быть покрыты за счет краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и активных расчетов с дебиторами, принадлежащих компании .

Наличие запасов и резервов финансовой прочности представляет собой основу платежеспособности любого предприятия. Ключевым проявлением платежеспособности является возможность предприятия совершенствоваться и развиваться с помощью, имеющихся в его распоряжении, средств . Предприятию необходимо иметь гибкую структуру финансовых ресурсов. Увеличение платежеспособности предприятия считается наиболее важным вопросом современного финансового менеджмента.

Следовательно, на основании вышеизложенного, в качестве основных признаков платежеспособности можно выделить такие как:

1) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В общем виде платежеспособность представляет собой способность организации вовремя оплачивать свои краткосрочные обязательства за счет собственных денежных ресурсов, а также является неким отражением финансового состояния организации .

Главной целью анализа платежеспособности компании является:

Своевременное обнаружение и ликвидация недостатков в финансовой деятельности компании;

Поиск и определение резервов повышения общей платежеспособности организации .

Не стоит отрицать, что понятие платежеспособности, если не тождественно, то определенно находиться в неразделимой зависимости с определением ликвидности.

Среди основополагающих понятий платежеспособности организации ученые выделяют такие как: сама платежеспособность организации, ликвидность баланса и ликвидность организации .

Ликвидность баланса – подразумевает под собой возможность предприятия трансформировать свои активы в наличные денежные средства и оплатить текущие платежные обязательства. Более конкретно, ликвидностью баланса можно назвать величину возмещения долговых обязательств организации за счет собственных активов, период обращения которых в наличные денежные средства находится в соответствии с периодом оплаты (ликвидации) платежных обязательств . Данное понятие находится в зависимости со степенью соотношения объема расчетных денежных средств, которые имеются на данный момент, и объема краткосрочных долговых обязательств.

Ликвидность организации – является более полным определением, нежели ликвидность баланса. Ликвидность баланса подразумевает поиск и привлечение платежных средств исключительно из собственных источников организации, таких как реализация активов. Однако организация также имеет возможность привлечения заемного капитала из различных внешних источников, в случае если у нее хорошая деловая репутация в данном бизнесе и довольно высокая степень инвестиционной привлекательности .

Под ликвидностью организации понимают обобщенный учетно-аналитический показатель, который характеризует то, что организация способна оплатить в четко-установленный период времени свои обязательства, как собственными средствами, так и привлеченными.

Платежеспособность компании находится в прямой зависимости с уровнем ликвидности организации. Платежеспособность, в свою очередь, характеризует жизнеспособностью, устойчивостью предприятия.

Оценка платежеспособности организации проводится исходя из данных об имеющихся на данный момент активах, то есть времени, требуемого на их обращение в наличные денежные средства. Однако, помимо текущего положения расчетов компании, ликвидность также дает характеристику и дальнейшей перспективе, как долгосрочной, так и краткосрочной.

Ликвидность баланса представляет собой фундамент платежеспособности и ликвидности организации. По-другому говоря, ликвидностью можно назвать метод поддержки платежеспособности компании. Однако в случае если организация обладает хорошей репутацией в данной сфере деятельности, а также непрерывно платежеспособна, ей намного проще сохранять собственную ликвидность.

Ликвидность и платежеспособность проявляют положительное воздействие на осуществление планов производства организации, а также обеспечивают производство требуемыми средствами и ресурсами. Вследствие этого данные показатели ориентированы, обеспечивать планомерное поступление и расходование денежных средств организации, осуществление расчетной дисциплины, а также обеспечения наиболее рационального соотношения собственных и заемных средств и их более результативного применения .

Роль платежеспособности и ликвидности также состоит и в том, что в отношении привлечения инвестиций, приобретения кредитов, в подборе поставщиков, а также поиске высококвалифицированных сотрудников платежеспособная компания обладает явным превосходством над прочими организациями схожего профиля. В конечном итоге, такая организация не имеет конфликтов с государством и обществом в целом. Поскольку она в четко установленные сроки оплачивает налоги в бюджет, взносы в фонды социального и медицинского обеспечения, заработанную плату – сотрудникам предприятия, дивидендные выплаты – акционерам данной компании, а банкам предоставляет гарантию полного возврата кредитов и уплаты по ним процентов.

Организация менее зависима от непредвиденных изменений состояния и конъюнктуры рынка, если имеет высокую платежеспособность, и соответственно имеет наименьший риск стать банкротом .

Суть определения показателя платежеспособности предприятия заключается в определении рисков, связанных с инвестированием его работы с помощью различных источников средств, привлеченных со стороны.

При оценке платежеспособности компании необходимо принимать во внимание все причины финансовых трудностей, их частоту образования, а также длительность невыплат по задолженностям компании. В качестве причин возникновения неплатежей можно считать: неисполнение плана производства и реализации готовой продукции; увеличение ее себестоимости; неисполнение плана прибыли; повышенные обязательства по налогам.

При финансовом кризисе множество организаций пребывают далеко не в лучшем финансовом положении. Чаще всего главной причиной этому является недостаток собственных денежных ресурсов и прочих активов.

О том, что организация находится в состоянии неплатежеспособности, зачастую, говорит присутствие таких «больных» статей отчетности предприятия как: «Убытки», «Кредиты и займы, не погашенные в срок», «Просроченная кредиторская задолженность».

Из вышеизложенного следует, что платежеспособности и ликвидности можно добиться только при:

Достаточном объеме собственных средств;

Достойном уровне качества активов компании;

Наличии постоянных доходов у организации;

Удовлетворительном уровне рентабельности, с принятием во внимание финансовых и операционных рисков;

Достаточно высокой степени ликвидности баланса;

Наличии широких возможностей для дальнейшего привлечения заемного капитала.

Для того чтобы компания могла считаться платежеспособной и ликвидной, ей необходимо иметь достаточно гибкую структуру капитала, и быть способной правильно осуществить его движение, обеспечивая при этом непрерывное преобладание поступлений организации над ее расходами, в целях сохранения платежеспособности и формирования хороших условий для самофинансирования.

Таким образом, платежеспособность и ликвидность нельзя назвать счастливой случайностью. Поскольку данные показатели являются результатом осуществления грамотного и действительно профессионального управления всей совокупностью обстоятельств и причин, которые непосредственно определяют итоговый результат хозяйственной деятельности организации.

Библиографический список

- Юлдашева Л.Ф.Оценка финансового состояния предприятия по данных бухгалтерского баланса / Международный академический вестник , (), , 63-65

- Морозова С.Н., Кращенко С.А. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия / Актуальные вопросы образования и науки , (), 1-2 (март), 62-71

- Заема Л.М. Особенности развития рынка факторинговых услуг в России / Terra Economicus , (), 2-3 , 95-99

- Грачев А.В. Концепция динамической оценки финансовой устойчивости предприятия / Аудит и финансовый анализ , (), (июнь), 390-397

- Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 256 c.

- Губина, О.В. Сравнительный анализ финансового состояния и деловой активности

организации [Текст] / О.В. Губина, Е.В. Иванеева // Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – № 4. – С.25-31. - Карлова Ю.С.

Ю.И. Сотникова

З.В. Чеботарева

УиИа 8оШ1коуа

Zoya СИеЬо1агеуа

Объективная и точная оценка финансово-экономического состояния приобретает первостепенное значение особенно в условиях неплатежеспособности и применения к предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности). Существуют несколько критериев подобной оценки, среди которых главными являются показатели платежеспособности и степень ликвидности предприятия.

Отмечено, что в ряде работ известных экономистов эти понятия нередко отождествляются, к примеру, Ковалев В.В. под ликвидностью какого-либо актива понимает способность его трансформироваться в денежные средства в ходе предусмотренного производственно-технологического процесса. Степень ликвидности им определена продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена. По его мнению, чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов . Из этого можно сделать вывод о том, что любые активы, которые можно обратить в деньги, являются ликвидными активами. Понятие и сущность ликвидных активов также рассматривалось учеными с разных ракурсов. В частности, в учетно-аналитической литературе часто понятие ликвидных активов суживается до активов, потребляемых в течение одного производственного цикла.

Говоря о ликвидности предприятия, имеется виду наличие в нем оборотных средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных договорами. Смысл подобного определения состоит в том, что если процессы производства и реализации продукции идут в нормальном режиме, то денежных сумм, поступающих от покупателей в оплату полученной ими продукции, будет достаточно для расчетов с кредиторами, т.е. расчетов по текущим обязательствам. Оговорка о нарушении сроков погашения оз-начает, что в принципе не исключены сбои в поступлении денежных средств от дебиторов, однако в любом случае эти деньги поступят и их будет достаточно для расчетов с кредиторами.

И из этого следует, что основным признаком ликвидности является формальное превышение (в стоимостной оценке) оборотных активов над величиной краткосрочных пассивов. Чем больше будет это превышение, тем благоприятнее окажется финансовое состояние предприятия с позиции ликвидности. Если величина оборотных активов недостаточно велика по сравнению с величиной краткосрочных пассивов, текущее положение предприятия неустойчиво, то вполне может возникнуть

© Сотникова Ю.И., Чеботарева З.В., 2015

ситуация, когда предприятие не будет иметь достаточно денежных средств для расчета по своим обязательствам. И тогда придется либо нарушать естественный технологический процесс (например, срочно продавать часть запасов или обременять себя новыми более дорогими долгами), либо распродавать часть долгосрочных активов. Уровень ликвидности предприятия оценивается с помощью специальных показателей - коэффициентов ликвидности, основанных на сопоставлении оборотных средств и краткосрочных пассивов.

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Из этого следует, что основными признаками платежеспособности являются:

Наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

И тогда становится очевидным, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг другу. Так, коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое положение как удовлетворительное, однако по существу эта оценка может быть ошибочной, если в составе оборотных активов значительный удельный вес приходится на неликвиды и просроченную дебиторскую задолженность. Неликвиды, это активы, которые вряд ли когда-нибудь будут использованы в технологическом процессе и, которые или совсем невозможно реализовать (как товар) на рынке или их реализовать придется с существенной финансовой потерей. Как правило, неоправданную дебиторскую задолженность невозможно определить только по одному бухгалтерскому балансу, т.е. качественную характеристику оборотных средств по бухгалтерскому балансу не невозможно определить внешнему аналитику. Поэтому для оценки ликвидности используются активы, фактическая ценность которых. сомнительна .

Ликвидность менее динамична по сравнению с платежеспособностью. Дело в том, что по мере стабилизации производственной деятельности предприятия у него постепенно складывается определенная структура активов и источников средств, резкие изменения которой сравнительно редки. Поэтому и коэффициенты ликвидности обычно варьируют в некоторых вполне предсказуемых границах. Это дает отчасти основание аналитическим агентствам рассчитывать и публиковать среднеотраслевые и среднегрупповые значения этих показателей для использования в межхозяйственных сравнениях и в качестве ориентиров при открытии новых направлений производственной деятельности.

Напротив, финансовое состояние в плане платежеспособности может быть весьма изменчивым: к примеру, еще вчера предприятие было платежеспособным, однако сегодня ситуация кардинально изменилась. И когда у предприятия приходит время расплатиться с очередным кредитором, то на счете при этом нет денег по причине отсутствия своевременного платежа от покупателей (заказчиков) за поставленную им ранее продукцию. Т.е. предприятие становится неплатежеспособным из-за финансовой недисциплинированности своих дебиторов. Если задержка с поступлением платежа носит краткосрочный или случайный характер, то ситуация в плане платежеспособности может вскоре измениться в лучшую сторону. Однако, не исключены и другие, менее благоприятные варианты. Такие критические ситуации особенно часто имеют место в коммерческих организациях, по каким-либо причинам не поддерживающих в достаточном объеме свой страховой запас .

В настоящее время многие авторы трактуют понятие ликвидности организации как его платежеспособность покрывать свои обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения этих обязательств. Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает постоянное равенство между его активами и обязательствами одновременно по двум параметрам:

По общей сумме;

По срокам превращения в деньги (активы) и срокам погашения (обязательства).

Различают:

Текущую ликвидность - соответствие дебиторской задолженности и денежных средств кредиторской задолженности;

Расчетную ликвидность - соответствие групп актива и пассива по срокам их оборачиваемости в условиях нормального функционирования организаций;

Срочную ликвидность - способность к погашению обязательств при ликвидации организаций.

Ликвидность активов представляет собой их возможность при определенных обстоятельствах обратиться в денежную форму (наличность) для возмещения обязательств. Из всех активов организации наиболее ликвидными являются оборотные активы, а из всех оборотных активов абсолютно ликвидны денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, депозиты и т.п.), а также непросроченная дебиторская задолженность, срок оплаты которой наступил, или счета, акцептованные к оплате. Другую часть оборотных активов нельзя с большой уверенностью назвать вы со -коликвидными активами (например, запасы, просроченная дебиторская задолженность, задолженность по выданным авансам и средствам в подотчет). Тем не менее, при определенных условиях и грамотных методах работы с дебиторами-клиентами эта задолженность все-таки будет возвращена, а запасы реализованы. Однако следует иметь в виду, что отдельные виды внеоборотных активов (транспорт, здания, современное оборудование, компьютеры и т.п.) также можно при необходимости реализовать даже с большим успехом, чем например, некоторые запасы, и получить искомую наличность, если это в интересах компании.

Платежеспособность характеризуется степенью ликвидности оборотных активов и свидетельствует о финансовых возможностях организации (о наличных денежных средствах и их эквивалентов, о счетах к оплате) полностью расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока погашения долга. Таким образом, ликвидность - это необходимое и обязательное условие платежеспособности. И значит, эти два термина неразделимы. В то же время имеется различная направленность каждого из них на внутреннюю способность и внешнее проявление. Термин «платежеспособность» несколько шире, так как он включает не только и не столько возможность превращения активов в быстрореализуемые, сколько способность своевременно и полностью выполнять свои обя-зательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций денежного характера. В то же время платежеспособность является внешним проявлением финансовой устойчивости организации. От степени ликвидности баланса, т.е. от степени покрытия долговых обязательств активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств, зависит платежеспособность. Таким образом, ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних источников (реализация активов), но организация может привлечь и заемные средства со стороны, если у нее имеется соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности .

Ликвидность предприятия - более общее понятие, чем ликвидность баланса. Ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и на перспективу, в то время как предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные перспективы. Уровень ликвидности зависит от сферы деятельности, соотношения оборотных и внеоборотных активов, скорости оборота средств, состава оборотных активов, величины и срочности текущих обязательств. Для обеспечения высокого уровня ликвидности организация должна поддерживать определенное соотношение между превращением оборотных активов в денежные средства и сроками погашения краткосроч-

ных обязательств. С одной стороны, ликвидность - способность поддерживать платежеспособность; с другой стороны, если предприятие имеет высокий имидж и постоянно является платежеспособным, то ему легче поддерживать ликвидность. все это еще более подтверждает, что ликвидность и платежеспособность взаимосвязаны между собой (см. рис.).

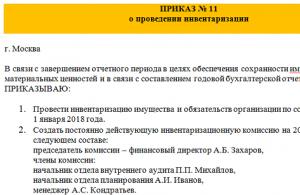

Рис. Взаимосвязь ме^цу показателями ликвидности и платежеспособности предприятия

Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, временная финансовая помощь другим предприятиям) и активные расчеты (расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства. Ликвидность активов - это величина, обратная времени, необходимому для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени понадобится для превращения активов в деньги, тем активы ликвиднее . Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается установлением равенства между обязательствами предприятия и его активами.

Платежеспособность - это возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства . Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансформироваться в денежные средства. Проводя оценку методик анализа платежеспособности предприятия целесообразно исходить именно из данных определений ликвидности и платежеспособности.

Таким образом, экономическая сущность ликвидности как характеристики финансового состояния экономического субъекта заключается в его способности быстро реагировать на неожидан -ные финансовые проблемы и возможности, увеличивать активы при росте объема продаж, возвращать краткосрочные долги путем обычного превращения активов в наличности, являясь бесспорной предпосылкой снижения финансовых рисков.

Библиографический список

1. Алексеенко H.A. Управленческий учет в антикризисном менеджменте: теория и практика: монография / H.A. Алексеенко, У.Ю. Блинова, Н.К. Рожкова. - Хабаровск, 2011.

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 56 с.

3. Титаева A.B. Анализ финансового состояния / A.B. Титаева. - М.: КноРус, 2011. - 613 с.

4. Чеботарева З.В., Чеботарева Л.В. Роль и значение финансового контроля в предотвращении пересортицы товаров // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2012. - № 9. - С. 189-193.

Ликви́дность (от лат. liquidus - жидкий, перетекающий) - экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный - обращаемый в деньги.

Ликвидность – легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств. Анализ ликвидности предприятия – анализ возможности для предприятия покрыть все его финансовые обязательства.

В краткосрочной перспективе критерием оценки финансового состояния предприятия выступает его ликвидность и платежеспособность. Термин «ликвидный» предусматривает беспрепятственное преобразование имущества в средства платежа. Чем меньше время, необходимое для превращения отдельного вида активов, тем выше его ликвидность. Таким образом, ликвидность предприятия - это его способность превратить свои активы в денежные средства платежа для погашения краткосрочных обязательств.

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его реализации по номинальной цене.

В бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в порядке убывания ликвидности. Их можно разделить на следующие группы:

А1. Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения)

А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

А3. Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, оборотные активы)

А4. Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы)

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств группируются следующим образом:

П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым относится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.)

П2. Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства)

П3. Долгосрочные обязательства

П4. Постоянные пассивы (собственный капитал организации).

Оценку ликвидности предприятия выполняют с помощью системы финансовых коэффициентов, которые позволяют сопоставить стоимость текущих активов, имеющих различную степень ликвидности, с суммой текущих обязательств. К ним относятся:

Коэффициент общей ликвидности (Коэффициент покрытия);

- Коэффициент текущей ликвидности (Коэффициент быстрой ликвидности);

- Коэффициент абсолютной ликвидности;

- Чистый оборотный капитал;

Финансовое состояние оценивается с позиции краткосрочной и долгосрочной перспективы. Критериями оценки на текущий момент времени являются ликвидность и платежеспособность. В долгосрочном периоде финансовое состояние характеризуется финансовой устойчивостью, отражающей внутреннюю сторону финансового состояния и сбалансированность:

- денежных и товарных потоков;

- доходов и расходов;

- средств и источников их формирования.

Платежеспособность - это способность вовремя и полностью рассчитываться по своим обязательствам: удовлетворять платежные требования кредиторов, производить оплату труда персонала, т.е. возможность наличными денежными средствами своевременно погашать свои платежные обязательства. Из данного определения следует, что предприятие платежеспособно, если у него на текущий момент нет просроченной задолженности. Такая платежеспособность оценивается как текущая, сложившаяся на сегодняшний момент времени и указывающая на наличие в достаточном объеме денежных средств и их эквивалентов для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Отсюда основным индикатором текущей платежеспособности является наличие достаточной суммы денежных средств. Однако задержки по оплате наступающих обязательств могут быть вызваны отсутствием или нехваткой наличных средств в результате превышения заемного капитала над собственным. Вместе с тем, продолжая хозяйственную деятельность, предприятие получает наличные средства, выступая, как правило, одновременно и кредитором. Временные задержки платежей свидетельствуют о практической неплатежеспособности, т.е. ситуации, которая разрешается в течение определенного периода (не превышающего трех месяцев). Просроченные обязательства в течение трех месяцев с даты наступления платежа дают основание кредиторам на обращение в арбитражный суд о признании должника банкротом (Федеральный закон от 26.10.2002 № 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Если предприятие не в состоянии рассчитаться по своим обязательствам в ходе дальнейшей текущей деятельности ввиду превышающего объема заемного капитала над собственными доходами, полученных убытков от финансово-хозяйственной деятельности, наступает абсолютная неплатежеспособность должника. В отношении такой организации по заявлению кредиторов или по инициативе самого должника возбуждается дело о банкротстве.

Перспективная платежеспособность оценивается с точки зрения способности расплачиваться по долгосрочным обязательствам в среднесрочной и долгосрочной перспективе и будущего обеспечения платежеспособности за счет сбалансированности обязательств и доходов от основной деятельности.

Анализ платежеспособности проводится для решения следующих задач:

- дать оценку текущей платежеспособности, т.е. возможности погасить обязательства, срок исполнения которых наступил, за счет имеющихся денежных средств;

- оценить перспективную платежеспособность, т.е. потенциальную способность в будущем поддерживать согласованность платежных средств и обязательств по объему и срокам исполнения;

- определить возможности рассчитываться по обязательствам за счет результатов собственной деятельности.

Оценка платежеспособности и расчет основных показателей проводятся на конкретную дату и могут быть выполнены с различной степенью точности в зависимости от применяемых методов и приемов исследования. Для оценки платежеспособности традиционно используются следующие основные приемы, представленные на рис. 11.2.

Одним из общепризнанных методов анализа платежеспособности является оценка ликвидности баланса. В экономической литературе принято различать:

- ликвидность активов;

- ликвидность баланса;

- ликвидность предприятия.

Под ликвидностью оборотных активов понимается способность и скорость их превращения в денежные средства в процессе производственно-хозяйственной деятельности. Каждому виду актива требуется индивидуальное время для полного прохождения всех стадий операционного цикла - от приобретения сырья, материалов до поступления денеж-

Рис. 11.2.

ных средств от реализации продукции. Чем меньше период трансформации данного актива в денежную наличность, тем выше его ликвидность. Именно ликвидность оборотных активов обеспечивает текущую платежеспособность.

Ликвидность совокупных активов имеет совершенно другой смысл и понимается как возможность их быстрой реализации при банкротстве или при самоликвидации предприятия.

Ликвидность баланса - это степень покрытия долговых обязательств предприятия активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения платежных обязательств.

Ликвидность предприятия более общее понятие, чем ликвидность баланса, и понимается как способность погашать свои обязательства, привлекая различные источники благодаря своей рыночной репутации, высокому уровню инвестиционной привлекательности.

При анализе ликвидности баланса сравнивают активы, сгруппированные по степени их ликвидности с обязательств по срокам их погашения (табл. 11.6).

Таблица 11.6

Группировка активов по степени их ликвидности и обязательств по срочности их погашения

ГП - готовая продукция; Тов ОТ1 . - товары отгруженные; 3 - производственные запасы; НДС - налог на добавленную стоимость; ДЗ д - дебиторская задолженность долгосрочная; (берется из Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел 5.1 "Наличие и движение дебиторской задолженности"); АВ - активы внеоборотные; КЗ - кредиторская задолженность; ПО кр -прочие обязательства краткосрочные из V раздела баланса; ЗС К - заемные средства из V раздела баланса (займы и кредиты краткосрочные); КО (Щ - оценочные обязательства из V раздела баланса, ДО - долгосрочные обязательства; СК - капитал и резервы ill раздел баланса (собственный капитал); ДБП - доходы будущих периодов; ТА - текущие активы; ТО - текущие обязательства.

Активы распределяются по степени убывания ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные средства, но следующим группам:

- первая группа (Л1) - наиболее ликвидные активы: сюда относятся денежные средства предприятия и денежные эквиваленты;

- вторая группа (Л2 ) - быстро реализуемые активы, включает краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую задолженность со сроками погашения в отчетном периоде. К этой группе активов могут быть отнесены также готовая продукция, пользующаяся спросом, и товары отгруженные. Решение об отнесении этих статей к группе А2 аналитик может принимать самостоятельно, исходя из индивидуальных особенностей процесса реализации;

- третья группа (АЗ) - медленно реализуемые активы: представлены суммой производственных запасов за минусом готовой продукции и товаров отгруженных, если они были отнесены к группе А2, НДС, долгосрочной дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. К вопросу отнесения прочих оборотных активов к группе медленно реализуемых: если по этой строке учтены выявленные недостачи и потери от порчи ценностей либо суммы акцизов, НДС по экспортным операциям, которые не будут возмещены, в этом случае эти суммы необходимо отнести к группе неликвидных активов.

Перечисленные группы активов находятся в самом начале производственного цикла, поэтому требуется достаточно длительный срок перехода их в денежную форму;

- четвертая группа (А4) - трудно реализуемые активы. Сюда входят все статьи раздела I баланса "Внеоборотные активы": основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения и др.;

- пятая группа активов (Л5 ) - неликвидные активы. Эта группа формируется при условии, если имеются такие активы, как безнадежная дебиторская задолженность, неходовые, залежалые материальные ценности, бракованная продукция и др.

Пассивы собираются по степени срочности их погашения:

- П1 - наиболее краткосрочные обязательства : к ним относятся статьи "Кредиторская задолженность", кредиты банков с наступившим сроком возврата и "Прочие обязательства" из V раздела баланса; Задолженность перед собственниками по выплате дивидентов;

- 112 - среднесрочные обязательства : краткосрочные кредиты банка из раздела V баланса "Краткосрочные обязательства";

- ПЗ - долгосрочные пассивы, по разделу IV бухгалтерского баланса "Долгосрочные обязательства";

- П4 - постоянные пассивы: состоят из собственного капитала, который отражается в разделе III бухгалтерского баланса, и статьи раздела V "Доходы будущих периодов";

- /75 - доходы будущих периодов. Эту группу формируют при наличии выделенных неликвидных активов А5.

Величина показателей групп ликвидности довольно условна, поскольку ликвидность по отдельным статьям активов связана со многими внутренними факторами деятельности предприятия. Так, ликвидность запасов зависит от их оборачиваемости, доли дефицитных, залежалых материалов. Ликвидность дебиторской задолженности определяется скоростью ее оборачиваемости, долей просроченных платежей и нереальных сумм для взыскания. Поэтому при расчете и оценке отдельных групп ликвидности необходимо использовать индивидуальный подход по каждому предприятию, исходя из особенностей его деятельности и длительности производственного цикла, который включает хранение производственных запасов с момента их поступления до момента отпуска в производство, непосредственно производственного процесса, периода хранения готовой продукции на складе и т.д. Точность оценки ликвидности может быть получена в ходе внутреннего анализа на основе данных аналитического бухгалтерского учета.

Ликвидность баланса определяется соотношением групп активов и обязательств. Выделяют следующие типы ликвидности:

абсолютная ликвидность баланса : необходимым условием является выполнение первых трех неравенств, когда

активы превышают обязательства. Тогда в четвертом неравенстве активы А4 будут меньше П4 (А4 < 114), характеризуя наличие у предприятия собственных оборотных средств:

Отрицательное значение четвертого неравенства (П4 < А4) показывает отсутствие собственных средств в обороте;

текущая ликвидность : сумма наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов больше текущих обязательств (А1 + А2) > (П1 + П2).

Текущая ликвидность достаточно условно характеризует платежеспособность предприятия на ближайший момент времени, поскольку недостаток средств по одной группе активов лишь теоретически компенсируется избытком по другой, а на практике менее ликвидные средства не могут быть направлены на погашение самых срочных обязательств;

перспективная ликвидность - это прогнозирование платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей с долгосрочными обязательствами (АЗ > ПЗ). Это соотношение раскрывает информацию о возможности за счет будущей продукции погасить долгосрочные займы и кредиты.

При оценке ликвидности важно учитывать не только дефицит средств по отдельным группам активов, которые должны обеспечить покрытие обязательств, но и риск излишней ликвидности при наличии избытка высоколиквидных активов, которые являются низкодоходными, что приводит к упущенным возможностям в результате неэффективного использования финансовых ресурсов.

Оценка ликвидности по абсолютным показателям сравниваемых групп активов и пассивов (табл. 11.7) не отвечает на ряд вопросов, в частности о достаточности оставшихся средств после погашения задолженности для дальнейшей текущей деятельности, следовательно, о будущей платежеспособности, уровне недостающих средств, необходимых для возмещения долговых обязательств. Коэффициентный анализ ликвидности дополняет изучение платежеспособности с позиции возможных перспектив текущей деятельности при своевременном погашении обязательств. С этой целью рассчитываются следующие коэффициенты:

коэффициент абсолютной ликвидности", характеризует платежные возможности предприятия, т.е. отвечает на вопрос, какая часть текущих обязательств (кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов, займов), может быть немедленно выплачена за счет имеющихся наличных средств:

![]()

![]()

Нормативное значение коэффициента составляет 0,2, указывая, что хотя бы 20% срочных обязательств должны быть покрыты денежными средствами.

По уровню коэффициента абсолютной ликвидности нельзя судить о платежеспособности предприятия, поскольку большую роль при оценке будет играть скорость оборота денежных средств и скорость оборота краткосрочных обязательств. Если платежные средства оборачиваются быстрее, чем период отсрочки задолженности, то даже при небольшой величине этого коэффициента требования будут обеспечиваться притоком денежной наличности, и платежность предприятия на конкретный момент времени можно считать нормальной. Постоянное отсутствие денежных средств - признак хронической неплатежеспособности, который может расцениваться как первый шаг на пути к банкротству;

коэффициент критической ликвидности (коэффициентом быстрой ликвидности) рассчитывается отношением наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов к краткосрочным обязательствам:

![]()

В построчном алгоритме расчета коэффициента критической ликвидности по методике подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров в активы не включаются готовая продукция и товары отгруженные.

Допустимое, устанавливаемое значение коэффициента находится в пределах 0,7-1,0, а желательная его величина - более 1,5. В ситуации, когда большую долю ликвидных средств занимает дебиторская задолженность, среди которой может оказаться своевременно не взысканная, необходимо ориентироваться на максимально рекомендуемое значение - 1,5. Минимально допустимое значение будет расцениваться положительно, если денежные средства и их эквиваленты (ценные бумаги) составляют значительную величину в объеме текущих активов.

Коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в сравнительно короткие сроки за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений от дебиторов;

коэффициент текущей ликвидности дает оценку обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности при своевременном погашении обязательств. В общем виде рассчитывается отношением ликвидных активов к текущим обязательствам:

![]()

В расчете коэффициента могут допускаться корректировки по отдельным статьям бухгалтерского баланса. В частности, согласно программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, рассчитывать коэффициент предлагается без включения в текущие активы сумм НДС по приобретенным ценностям и долгосрочной дебиторской задолженности:

![]()

Коэффициент дает представление об оставшихся текущих активах у предприятия, если будут выплачены все текущие обязательства. Нормативное значение данного коэффициента находится в интервале от 1 до 2, предполагая, что средств, которые направляются в текущую деятельность, должно быть в идеальном варианте в два раза больше текущих обязательств, а при допустимом минимальном значении - столько же, сколько краткосрочных обязательств. Превышение оборотных активов более чем в два раза считается нежелательным, поскольку свидетельствует о нерациональном вложении капитала и неэффективном сто использовании;

комплексный показатель ликвидности рассчитывается по взвешенным долям групп активов и обязательств по формуле

![]()

Оптимальным уровнем этого показателя будет считаться единица и больше, и по его динамике можно оценить наметившуюся позитивную или негативную тенденцию в формировании ликвидной структуры баланса.

Коэффициент дает обобщающую оценку изменения финансовой ситуации в целом с точки зрения ликвидности баланса;

- коэффициент платежеспособности за период (год). В рамках программы подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров рассчитывать сто предлагается по форме отчета о движении денежных средств:

- (Остаток денежных средств на начало периода + Поступило денежных средств за период) / Общая сумма израсходованных денежных средств.

Нормативного значения у коэффициента платежеспособности за период нет, но, очевидно, что его величина должна быть равна или больше единицы, показывая достаточность денежного потока и своевременность оплаты текущей деятельности.

Дополнительные показатели, предоставляющие возможность всесторонне оценить способность предприятия к погашению обязательств, приведены в табл. 11.8. Это группа относительных показателей, характеризующая долгосрочную, перспективную платежеспособность организации. Оптимальные значения по многим приведенным коэффициентам для каждой организации определяются исходя из особенностей их функционирования, скорости оборота средств и длительности операционного цикла. Вместе с тем приемлемые значения в пределах рекомендуемых границ для каждого коэффициента помогут оценить текущую ситуацию и перспективные возможности стабильной платежеспособности.

Таблица 11.8

Показатели оценки долгосрочной и перспективной платежеспособности

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на определенную дату может дать дополнительную информацию о возможности погашения наиболее срочных обязательств (кредиторской задолженности) за счет средств, находящихся в расчете. При отсутствии просроченной дебиторской задолженности и сомнительной к возврату этот показатель будет оценивать способность предприятия рассчитаться с кредиторами в краткосрочном периоде. Многократное превышение одной из задолженностей нежелательно, поэтому можно ориентироваться на значение этого коэффициента, равное единице.

Период инкассирования дебиторской задолженности показывает, через сколько дней в среднем предприятие получит дебиторскую задолженность и сможет из нее заплатить по обязательствам. Чем меньше срок возврата средств из дебиторской задолженности, тем лучше. Поэтому по значению этого показателя можно корректировать необходимый уровень соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Чем быстрее дебиторская задолженность принимает денежную форму, тем быстрее можно гасить кредиторскую задолженность, следовательно, приемлемый уровень коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженности будет меньше единицы.

Коэффициент покрытия чистыми активами совокупных обязательств - это показатель способности предприятия безотносительно времени рассчитываться по обязательствам за счет имеющегося потенциала, т.е. накопленного собственного капитала. Низкое значение коэффициента указывает на высокую зависимость от заемного капитала и неспособность рассчитаться по всем обязательствам имуществом, сформированным за счет собственного капитала.

Коэффициент покрытия чистыми оборотными активами кредиторской задолженности характеризует долю собственных средств в обороте, которая может быть направлена на погашение кредиторской задолженности. Минимально рекомендуемое значение коэффициента должно быть в пределах 0,3-0,4, указывая на возможность за счет собственных средств в обороте погасить не менее 30-40% кредиторской задолженности.

Доля чистых оборотных активов в общей величине чистых активов показывает, какую часть от общей величины чистых активов составляют собственные средства, направляемые на финансирование текущей деятельности в отчетном году. Ориентируясь на минимально рекомендуемое значение доли собственного оборотного капитана, равное 0,1-0,2, можно предположить, что и этот коэффициент должен находиться не ниже этого уровня.

Коэффициент покрытия процентов - это показатель способности организации рассчитываться по конкретным обязательствам за счет результатов собственной деятельности. Показывает, сколько раз за отчетный период предприятие может выплатить проценты по займам. Оценивает степень риска снижения операционной прибыли, при котором возможно обслуживание банковских займов. Для кредиторов дает информацию об уровне защищенности от невыплаты долгов. Нормальным считается значение показателя от 3 до 4. При значении коэффициента меньше единицы привлечение заемного капитала для самой организации становится невыгодным, и, возможно, убыточным, а для кредиторов - крайне рискованным, поскольку денежного потока от операционной деятельности недостаточно для обслуживания процентных платежей.

Коэффициент денежно-поточной ликвидности (Cash Flow Liquidity) определяется как отношение денежного потока от операционной деятельности к текущим обязательствам организации. Денежный поток от операционной деятельности может быть рассчитан как сумма чистой прибыли и амортизации за минусом увеличения собственных оборотных (кроме денежных) средств за отчетный период. Обратная величина коэффициента показывает, за сколько лет организация способна рассчитаться со своими текущими обязательствами за счет своей операционной деятельности.

Коэффициент восстановления платежеспособности равен шести месяцам и аналогичен коэффициенту утраты платежеспособности. Прогнозный период восстановления платежеспособности шесть месяцев, а для расчета возможной утраты платежеспособности - три месяца. Критериальным уровнем для обоих коэффициентов является значение большее единицы: К вп > 1 и К уп > 1. Если фактическое значение коэффициентов окажется меньше единицы, это означает, что у предприятия нет возможности восстановить свою платежеспособность в течение шести месяцев, а в ближайшие три месяца угроза утраты платежеспособности является очевидной.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую платежеспособность организации и период возможного погашения срочной задолженности перед кредиторами за счет выручки. Рост коэффициента в динамике свидетельствует об ухудшении платежеспособности. Увеличение его свыше критического значения, равного 3, свидетельствует о невозможности рассчитаться по долгам за счет текущей деятельности в течение трех месяцев.

Абсолютным показателем качественной оценки платежеспособности является чистый рабочий капитал, характеризующий величину собственных средств предприятия, находящуюся в обороте, и долгосрочных источников (разд. IV). Рассчитывается разницей между оборотными активами и краткосрочными обязательствами.

В табл. 11.9 приведены коэффициенты ликвидности и перспективной платежеспособности.

Таблица 11.9

Коэффициенты ликвидности и перспективной платежеспособности

Продолжение табл. 11.9

|

Коэффициенты |

Тх |

Отклонение от пип критерия |

|||

|

Абсолютного покрытия кредиторской задолженности |

|||||

|

Коэффициент платежеспособности за период (год) |

|||||

|

Комплексный показатель ликвидности |

|||||

|

Показатели качественной характеристики платежеспособности |

|||||

|

Чистый рабочий капитал, тыс. руб. |

|||||

|

Показатели оценки долгосрочной платежеспособности организации |

|||||

|

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности |

|||||

|

Период инкассирования дебиторской задолженности, дн. |

|||||

|

Коэффициент покрытия чистыми активами совокупных обязательств |

|||||

|

Коэффициент покрытия чистыми оборотными активами кредиторской задолженности |

|||||

|

Доля чистых оборотных активов в общей величине чистых активов |

|||||

Окончание табл. 11.9

Коэффициенты ликвидности, характеризующие уровень возможного погашения обязательств в текущий момент времени, а также на перспективу, указывают на чрезвычайно сложную сложившуюся ситуацию. Все коэффициенты имеют значения намного ниже критериальных: коэффициент абсолютной ликвидности 0,014 говорит, что предприятие немедленно сможет погасить нс более 1,4% своих срочных обязательств, что само по себе увеличивает риск банкротства. Коэффициент критической ликвидности меньше рекомендованного уровня на 1,1 процентных пункта, что свидетельствует о невозможности и в ближайшей перспективе выйти на платежеспособный уровень и погасить срочные долговые обязательства. Коэффициент текущей ликвидности со значением 0,5 характеризует предприятие как неплатежеспособное и в отдаленной перспективе, поскольку оборотного капитала недостаточно для покрытия текущих обязательств. На каждый рубль краткосрочных обязательств приходится в отчетном году только 50 коп. ликвидных средств. Негативным фактором является также снижающаяся динамика по многим коэффициентам. Отрицательные значения показателя качественной характеристики платежеспособности - свидетельство глубоких, стремительно нарастающих кризисных явлений. Чистый рабочий капитал, имея отрицательное значение, снизился еще больше и составил -32 618 тыс. руб., следовательно, уровень краткосрочного заемного капитала превысил оборотные активы. Дополнительные показатели платежеспособности подтверждают наличие кризиса платежей. Ситуация еще больше усугубляется за счет отвлечения средств в дебиторскую задолженность и увеличения периода ее возврата (коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности вырос на 0,2 раза, при этом время возврата дебиторской задолженности увеличилось почти на 14,9 дня). Динамика других показателей - яркое подтверждение сделанных выводов. Прогнозное значение коэффициента восстановления платежеспособности меньше единицы, значит, в перспективе у предприятия нет возможности рассчитаться по долгам.

Сложившееся положение требует незамедлительного принятия комплекса антикризисных мер, направленных на восстановление платежеспособности.

Термин «ликвидность» означает простоту превращения материальных ценностей в деньги. Показатели ликвидности предприятия включают в себя несколько локальных параметров.

Показатели ликвидности баланса отражают сложившуюся на определенный момент ситуацию в соотношении имеющихся у предприятия ликвидных активов и его обязательств. Другими словами, это зафиксированная в балансе способность своевременного преобразования активов в платежные средства для выполнения своих обязательств.

Абсолютные показатели ликвидности - более широкое, чем ликвидность баланса понятие, характеризующее способность выполнять обязательства партнерами или иными субъектами взаимоотношений. Здесь следует учесть, что предприятие считается ликвидным, имея ликвидный баланс. Но обеспечение ликвидности нельзя отождествлять лишь с выполнением этого условия. Ряд внешних факторов может разрушить ликвидность предприятия, даже если оно имеет баланс, приближенный к идеальному.

Показатели ликвидности предприятия - сложное, многоуровневое понятие, представляющее собой систему отношений по поводу выполнения предприятиями своих обязательств с целью получения определенного эффекта, соответственно каждому уровню функционирования.

Ликвидность предприятия определяется как способность предприятия в определенный момент времени полностью расплатиться по обязательствам, требующим немедленного погашения. Это основное условие, несоблюдение которого ставит под вопрос дальнейшее существование любого предприятия. Кроме того, жесткое требование ликвидности требует в краткосрочной перспективе непрерывного пересмотра прогнозируемых на каждый день денежных потоков. Поэтому целесообразно выделить управление ликвидностью предприятия в отдельный круг проблем.

К критериям управления ликвидностью предприятия относятся как критерий ликвидности, так и критерий доходности. Первому критерию отвечают мероприятия по поддержанию ликвидности, направленные на преодоление дефицита денежных средств, вообще говоря, требующие определенных затрат; согласно второму критерию, свободные денежные средства могут инвестироваться с целью извлечения дохода.

В настоящее время термины ликвидность и управление ликвидностью употребляются и по отношению к таким экономическим субъектам как товар, деньги, рынок, предприятие, балансы и т.п. В рамках обозначенных сфер применения ликвидность представляет собой некие отношения, созданные для правильно реализации стоимости обмена (например, товара и на деньги). При этом ликвидностью в данном случае является способность авансированной стоимости спустя некоторое время вернуться. При высокой ликвидности срок возврата уменьшается.

Всесторонний анализ предприятия представляет собой оценку целого ряда факторов развития предприятия. Под анализ подпадают как внешние и внутренние рыночные факторы, так и непосредственно выпускаемая продукция, финансовые показатели. Он позволяет оценить возможности предприятия в плане дальнейшего развития в выбранной сфере.

К методам управления ликвидностью предприятия относятся:

· Распределение средств по различным каналам;

· Распределение активов в соответствии со сроками пассивов;

· Научное управление.

Управление ликвидностью предприятия предполагает такое размещение финансов предприятия, которое позволит в случае необходимости быстро расплатиться по обязательствам.

Важнейшим аспектом деятельности предприятия является поддержание своей способности неукоснительно выполнять взятые обязательства без дополнительных затрат и потерь, что определено понятием ликвидности.

Управление финансовой устойчивостью - это действия финансового руководства предприятия основывающиеся на анализе платежеспособности и ликвидности, а также показателях финансовой устойчивости направленные на достижение и поддержание определенного состояния финансовых ресурсов предприятия.

Управление финансовой устойчивостью также включает в себя прогнозирование изменения движения финансовых потоков и принятие своевременных мер по недопущению отклонения состояния финансовых ресурсов от желаемого и необходимого.

Эффективное функционирование компании требует экономически обоснованного управления ее деятельностью, которое базируется на финансовом анализе.

В качестве основных направлений анализа эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия можно выделить следующие:

Экспресс-анализ показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (до 2012 года - отчета о прибылях и убытках);

Анализ финансовой устойчивости;

Анализ ликвидности;

Анализ эффективности использования основных ресурсов;

Анализ прибыли и рентабельности.

Баланс и отчет о прибылях и убытках дают весьма информативную характеристику о деятельности организации за определенный период. Многие оценки могут быть сделаны по этим формам отчетности в рамках экспресс-анализа, т.е. без пространных и громоздких расчетов, для выполнения которых требуются специальные знания. Ниже приводится набор подобных оценок:

1. Финансовый результат: положительный финансовый результат в отчете о прибылях и убытках свидетельствует о прибыльной работе организации, отрицательный результат означает убыток; чем выше прибыль, тем результативнее финансово-хозяйственная деятельность организации.

2. Капитализация: в наиболее общем виде капитализация есть приращение собственного капитала в балансе; увеличение третьего раздела балансе, как правило, является следствием прибыльной работы организации и оценивается положительно.

3. Имущество: о наращивании имущества, как правило, свидетельствует увеличение валюты баланса; особое внимание при оценке тенденций изменения имущественного положения уделяется реальной части имущества - средств производства (средств труда и предметов труда), которые отражаются в балансе в разделе I и в запасах из раздела II.

4. Рабочий капитал: организация должна быть обеспечена рабочим капиталом (собственными оборотными средствами, функционирующим капиталом, чистыми активами); в этом случае организация после расчетов по краткосрочным долгам имеет свободный остаток ликвидных средств для продолжения финансово-хозяйственной деятельности; признаком обеспеченности рабочим капиталом является неравенство:

разд. II - разд. V > 0. (1)

5. Ликвидность баланса: в качестве критерия ликвидности выступает двукратное превышение оборотными активами (раздел II) краткосрочных обязательств (раздел V); организация считается ликвидной, если

разд. II / разд. V ? 2. (2)

6. Финансовая устойчивость: показателем финансовой устойчивости / неустойчивости организации является структура капитала (структура пассивов); формальным признаком финансовой устойчивости является превышение собственным капиталом заемного капитала:

разд. III > разд. IV + разд. V. (3)

7. Правило «левой и правой руки» указывает на возможность предприятия рассчитаться по долгосрочным обязательствам при сохранении своих долгосрочных активов; правило гласит, что долгосрочные активы (внеоборотные активы, отраженные в разд.1) должны быть покрыты долгосрочным капиталом (разд. III и IV); таким образом, одним из признаков финансовой стабильности на долгосрочную перспективу является неравенство:

разд. I ? разд. III + разд. IV. (4)

Из совокупности приведенных экспресс-оценок финансовой отчетности особое внимание уделяется критериям ликвидности и финансовой устойчивости, а также правилу «левой и правой руки». Эти направления оценки являются еще и критериями оптимальности, в противном случае уместно говорить о грубой ошибке.

Владение инструментарием экспресс-анализа - обязательный момент профессиональной квалификации специалистов. Он позволяет по «сухим» на первый взгляд цифрам сделать существенные выводы о состоянии и тенденциях развития организации, которые, как правило, подтверждаются расчетом аналитических коэффициентов. Хотинская Г.И. Финансовый менеджмент (на примере сферы услуг): учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2010. - С. 44-45.

Для анализа финансовой устойчивости организации по данным балансовой отчетности можно использовать следующую методику (трехфакторную модель):

1. Определить величину запасов и затрат.

2. Определить источники формирования запасов и затрат. Основными источниками формирования запасов и затрат являются следующие группы:

1-я группа (ИС1) - собственные оборотные средства, которые определяются как разность между собственным капиталом и внеоборотными активами:

ИС1=СОС=СК-ВА, (5)

где СОС - собственные оборотные средства предприятия;

СК - собственный капитал;

ВА - внеоборотные активы.

2 группа (ИС2) - нормальные источники формирования запасов и затрат, включающая собственные оборотные средства и долгосрочный заемный капитал (ИС2):

ИС2=СОС+ДЗК, (6)

где ДЗК - долгосрочный заемный капитал.

3-я группа (ИС3) - общая величина источников формирования запасов и затрат, включающая в себя перечисленные выше группы и краткосрочные кредиты и займы:

ИС3=ИС2+ККЗ, (7)

где ККЗ - краткосрочные кредиты и займы.

Абсолютная устойчивость финансового состояния достигается, когда все запасы и затраты (ЗиЗ) полностью покрываются собственными оборотными средствами:

ЗиЗ<СОС (ИС1), (8)

где ЗиЗ - запасы и затраты.

В данном случае наблюдается излишек собственных оборотных средств. Такая ситуация на практике встречается редко.

Нормальная устойчивость финансового состояния - все запасы и затраты полностью покрываются нормальными источниками финансирования:

ИС1<ЗиЗ<ИС2. (9)

Здесь возможны недостаток собственных оборотных средств, а также излишек долгосрочных источников формирования запасов и затрат.

Неустойчивое финансовое состояние - все запасы и затраты покрываются за счет всех источников покрытия:

ИС2<ЗиЗ<ИС3. (10)

В данном случае предприятие имеет возможность восстановить платежеспособность за счет кредитов банков под товарно-материальные ценности с учетом сумм, зачтенных банком при кредитовании.

Кризисное финансовое состояние - общих источников покрытия не хватает для покрытия запасов и затрат:

ЗиЗ>ИС3. (11)

В этом случае предприятие находится на грани банкротства. Предприятию необходимо обоснованно сократить свои запасы.

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется также системой финансовых коэффициентов:

Коэффициент автономии (Ка):

Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учебник. - М.: КНОРУС, 2010. - С. 478. (12)

где СК - собственный капитал;

ВБ - валюта баланса.

Рост коэффициента автономии в динамике является положительным фактором. Нормальное минимальное значение коэффициента автономии оценивается на уровне 0,5.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос):

Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина Л.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - С. 112. (13)

где ОА - оборотные активы;

СОС - собственные оборотные средства, которые рассчитываются по формуле (5).

Нормативная величина коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами больше или равна 0,1.

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (Кс/з):

Снижение уровня коэффициента соотношения собственных и заемных средств в динамике свидетельствует о повышении уровня финансовой устойчивости.

Нормальное ограничение коэффициента соотношения собственных и заемных средств больше 1. Жулина Е.Г., Иванова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. - С. 119.

Ликвидность - это моментная характеристика предприятия, отражающая наличие свободных расчетных средств в объеме, достаточном для немедленного погашения требований кредиторов, пролонгировать которые невозможно. Грасс Е.Ю. Анализ ликвидности баланса по новым формам бухгалтерской отчетности 2011 года // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 27. - С. 54.

Понятие финансовой устойчивости тесно связно с понятиями платежеспособности и ликвидности. Если финансовая устойчивость - внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность денежных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования, то платежеспособность и ликвидность - это внешнее проявление финансового состояния предприятия. Поэтому при анализе финансовой устойчивости необходимо оценить платежеспособность и ликвидность предприятия.

Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых в денежные средства равен сроку погашения обязательств. Грасс Е.Ю. Анализ ликвидности баланса по новым формам бухгалтерской отчетности 2011 года // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 27. - С. 60.

Для оценки платежеспособности организации используются три относительных показателя ликвидности, различающихся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств:

Коэффициент текущей ликвидности (Ктек.ликв.):

где ОА - оборотные активы;

КО - краткосрочные обязательства.

С помощью коэффициента текущей ликвидности оценивается потенциальная платежеспособность предприятия в относительно долгосрочной перспективе.

Коэффициент срочной ликвидности (Ксроч.ликв.):

где НЛА - наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;

БРА - быстрореализуемые активы: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, прочие оборотные активы.

Коэффициент срочной ликвидности показывает возможность погашения краткосрочных обязательств предприятия за счет наиболее ликвидной и быстрореализуемой части оборотных активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.ликв.):

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность немедленного выполнения предприятием финансовых обязательств, показывая, какая часть имеющейся краткосрочной задолженности может быть погашена в данный момент.

Следующим направлением анализа эффективности производственно-хозяйственной деятельности является анализ эффективности использования основных ресурсов предприятия.

Основными ресурсами предприятия являются материальные ресурсы (основные и оборотные средства), трудовые ресурсы (персонал), финансовые ресурсы.

К основным средствам относятся активы со сроком службы более одного года, используемые предприятием для осуществления производственной деятельности. Основные средства в течение всего срока службы сохраняют свою натуральную форму и по мере износа утрачивают свою стоимость, которая частями переносится на готовый продукт и возвращается к собственнику в денежной форме в виде амортизации.

Основные средства - материально-техническая база производства. От их объема зависят производственная мощность предприятия, его техническая вооруженность, а их накопление повышает и обогащает культурно-технический уровень общества. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - С. 178. Видами основных средств являются: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.

В отличие от основных средств оборотные средства очень динамичны. Многие из них, как правило, потребляются в течение года и полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции. Основными видами оборотных средств являются: запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства.

Для анализа эффективности управления материальными ресурсами организации используются следующие показатели:

1. Эффективность управления основными средствами характеризуется показателями фондоотдачи (Фо) и фондоемкости (Фе):

где В - выручка от продаж;

ОС - среднегодовая стоимость основных средств.

Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на 1 руб. основных средств предприятия.

2. Эффективность управления оборотными активами характеризуется следующими показателями:

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Ооа) рассчитывается по формуле:

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов отражает интенсивность использования оборотных средств. Он показывает скорость оборота текущих (мобильных) активов, или сколько рублей выручки приходится на рубль оборотных активов.

Продолжительность обращения оборотных активов (ПОоа) рассчитывается по формуле:

где Д - число дней в анализируемом периоде.

Эффективность управления трудовыми ресурсами характеризуется показателями производительности труда (Пт) и средней заработной платы на 1 работника (среднегодовой или среднемесячной):

Производительность труда рассчитывается следующим образом:

где Ч - среднесписочная численность работников.

Производительность труда показывает среднюю выработку одного работника (сумму выручки на 1 работника).

Средняя заработная плата на 1 работника:

где ФОТ - фонд оплаты труда.

В процессе анализа следует установить соответствие между темпами роста средней заработной платы и производительностью труда. Важно, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его оплаты, иначе происходит перерасход и уменьшение стоимости прибыли. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - С. 175.

Одним из важных показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия является рентабельность. В данном показателе обобщается состояние доходов, издержек, оборачиваемости, использования основных средств, рабочей силы, собственного и заёмного капиталов. Показатель рентабельности свидетельствует о прибыльности хозяйственной деятельности предприятия в прошедшем периоде и о возможностях его дальнейшего функционирования. Показатели рентабельности практически не подвержены влиянию инфляции, их можно сравнивать со среднеотраслевыми коэффициентами, в динамике, с показателями конкурентов. Показатели рентабельности характеризуют эффективность использования финансовых ресурсов предприятия.

Основными показателями рентабельности являются:

Рентабельность активов (капитала) (РА) показывает, сколько чистой прибыли приходится на рубль вложенного в предприятие капитала:

где ВБ - валюта баланса;

ЧП - чистая прибыль предприятия.

Рентабельность оборотных активов (РОА) рассчитывается как сумма чистой прибыли, заработанная каждым рублем оборотного капитала:

где ОА - средняя величина оборотных активов.

Рентабельность собственного капитала (РСК) характеризует долю балансовой прибыли в собственном капитале:

где БП - балансовая прибыль (прибыль до налогообложения);

СК - средняя величина собственного капитала;

Рентабельность продаж (РП) показывает, сколько прибыли приходится на один рубль реализованной продукции:

где ПП - прибыль от продаж;

В - выручка от продаж. Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина Л.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - С. 131.

Подводя итог рассмотрению предложенной методики анализа эффективности производственно-хозяйственной деятельности, можно сделать следующий вывод.

Характеристики эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия могут определяться как в относительных величинах - соотношение отдельных статей баланса, соотношение цели и полученного результата, эффекта и затрат - так и в общем виде, например, в объеме собственных оборотных средств, активов или прибыли. При этом все рассмотренные показатели должны оценивать в совокупности. Как видно из представленных коэффициентов, основным показателем финансовой устойчивости является заемный капитал и его отношение к собственному.