Укажите, чем поместье отличалось от вотчины. Назовите указ, по которому окончательно было ликвидировано различие между поместьем и вотчиной. Какую норму предыдущего закона отменял данный указ?

Из законодательного акта

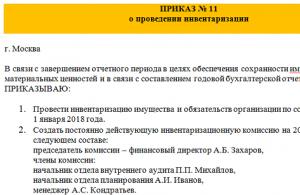

«...По указам предков наших, великих государей, соборным уложением положено... отцам детей своих в движимых и недвижимых имениях делить всем по равным частям, а жёнам, после умерших мужей, давать из поместий их, с окладов, на прожиток и купленные при них вотчины. В 1714 году... дядя наш, его императорское величество, особливыми пункты, те разделы отменил, а по первенству одного наследником назначить соизволил, в таком всемилостивейшем намерении, чтоб от разделения деревень в разные руки, фамилии и знатные дома не упадали. Но... отцы, естественно сожалея своих детей, всеми образы старались, несмотря ни на какие свои убытки и разорения, делить детей своих всем по равным частям и крепили им то продажами и закладами через разные руки, а которые того при себе учинить не могли, тем другие разные способы к тому искали и подвергали детей своих под великие клятвы, чтобы оставшееся после их имение, по смерти их, равно между собою делили, и тем, как между детьми, так и между родственниками, не только ненависти и ссоры произошли, но некоторые,... и до смерти побивали. Того ради мы, наше императорское величество, ревнуя закону Божию и милосердуя о своих подданных, пожаловали, всемилостивейше повелели впредь, с сего указу, как поместья, так и вотчины именовать равно одно недвижимое имение вотчина, и отцам и матерям детей своих делить по уложению, всем равно; тако ж и за дочерьми в приданое давать по-прежнему, а которые отцы и матери помрут без завещания, после таких в разделе недвижимых и движимых их имений, поступать по нижеследующим пунктам:

После умершего мужа изо всего его недвижимого имения, какого бы звания за ним ни было, из жилого и пустого, давать жене его со ста по пятнадцати четвертей, в вечное владение, а из движимого имения по уложению, а собственным их приданым имениям и что они, будучи замужем, куплею себе или после родственников, по наследству присовокупили, быть при них, не зачитывая того в ту указную дачу что надлежит дать из мужней (собственности); а дочерям, при братьях, как из недвижимого, так и из движимого, против матери или мачехи, половину».

Пояснение.

1) вотчина в XIV-XVII вв. являлась частной собственностью землевладельца. Поместье являлось собственностью государства; оно предоставлялось дворянину на условии несения военной службы, и он не мог им свободно распоряжаться (продать, подарить, заложить);

2) указ о единонаследии (1714 г.);

3) отменённый указ о единонаследии Петра I требовал отдавать всё недвижимое имущество одному сыну; остальные наделялись только движимым.

Подписывает новый указ "О единонаследии", тем самым он пытается положить конец бесчисленному дроблению дворянских имений и привлечь новых людей на службу государю в армию. Данный закон предписывает оставлять недвижимое имущество только одному человеку - старшему сыну или дочери, или по завещанию владельца кому-то другому.

Важный шаг

В 1714 году Пётр принимает закон "О единонаследии", чтобы стереть границу между понятием "вотчина" (земельное владение, которым обладает феодал, с правом продажи, дарения) и поместьем. Это выгодно для царя, так как тот, кто принимает наследие, должен пожизненно находиться на службе у государя. Также это вело к усилению хозяйства помещиков.

Издан ли указ "О единонаследии" под влиянием Запада?

Изначально можно было подумать, что Пётр находился под влияние западных стран, он интересовался порядком в Англии, Венеции, Франции. Вдохновлённый зарубежным примером, Пётр I определил переход всей собственности к одному, старшему сыну.

Указ "О единонаследии" значительно отличался от европейского аналога, он не оставлял право владения имуществом исключительно для старшего сына, а предусматривал назначение любого наследника, исключая дробление земельного надела, поместья.

Таким образом, наблюдалось становление дворянской собственности, юридически это было совершенно иное понятие о передаче имущества по наследству. Пётр создал исключительное понятие родового гнезда, на много лет связывая бессрочную наследственную и потомственную службу владельца.

Указ "О единонаследии": служба как способ приобретения собственности

В указанном законе главной целью оставалось пожизненное несение службы в армии. От этого пытались уйти разнообразными способами, но государство строго наказывало тех, кто не явился по призыву.

В этом указе были ещё минусы: теперь владелец не мог продать или заложить собственность. Фактически Пётр уравнял различие между вотчиной и поместьем, создав новый юридический вид собственности. Для того чтобы обозначенный указ "О единонаследии" соблюдался и не было способов его обойти, Пётр I вводит огромный налог (пошлину) на продажу земельной собственности (даже для детей дворянина).

В дальнейшем закон запретил покупать имения для младших детей, если они не отбыли определённый срок на службе в армии (имеются в виду кадетские корпуса). Если дворянин в принципе не проходил службу, то приобретение им земельной собственности становилось невозможным. Данную поправку обойти было нельзя, так как на службу в армию не забирали, только если у человека были явные признаки слабоумия или серьёзные проблемы со здоровьем.

Порядок наследования имущества

Указ Петра "О единонаследии" диктовал возрастной порядок владения недвижимым имуществом. С 20 лет наследник мог распоряжаться земельной собственностью, с 18 лет было разрешено руководить на женщин данная поправка распространялась с 17 лет. Именно такой возраст считался на Руси брачным. В какой-то степени этот закон защищал наследник был обязан сохранить недвижимое имущество своих младших братьев и сестёр, заботиться о них безвозмездно до их полного

Суть указа Петра I

Среди дворянства возникло недовольство, так как данный документ шел в угоду одному человеку, зачастую вынуждая других оставаться в нищете. Для того чтобы собственность перешла к дочери, её муж должен был взять фамилию наследодателя, в противном случае все переходило государству. В случае смерти старшего сына раньше отца наследство переходило по старшинству следующему сыну, а не внуку наследодателя.

Суть указа "О единонаследии" заключалась в том, что если у дворянина старшая дочь выходила замуж до его кончины, то все имение переходило следующей дочери (также по старшинству). За неимением детей у наследника вся собственность переходила старшему родственнику в ближайшей Если у наследователя после его смерти оставалась вдова, то она получала пожизненное право на владение собственностью мужа, но согласно поправке 1716 года, ей доставалась одна четвёртая часть имущества.

Недовольство дворян и отмена указа

Указ Петра I встретил сильное недовольство в обществе, так как он затрагивал интересы дворянства. Трактовки в законе противоречили сами себе. Дворянство не разделяло взглядов государя на указ "О единонаследии". Год 1725-й принес значительные изменения, послабляя изначальные установки. Такое действие спровоцировало ещё большее непонимание, и в результате в 1730 году его полностью отменила императрица Анна Иоанновна. Официальной причиной аннулирования указа стало, что на практике не представлялось возможным достижение экономической оправданности наследия недвижимой собственности.

Изданный Петром I в 1714 указ "О единонаследии" привел к тому, что всеми возможными способами отцы пытались разделить своё имущество поровну на всех детей.

Данным законом было обозначено то, что к наследству привлекаются все сыновья и дети умершего. Внуки наследодателя получали долю своего отца, погибшего раньше завещателя. В том числе к наследству призывались и другие родственники, и супруга наследодателя, получавшая свою часть собственности. При отсутствии близких родственников наследство передавалось братьям умершего по старшинству. Если у завещателя не было родственников или в случае движимая и недвижимая собственность переходила государству.

3. В чем состояло отличие поместья от вотчины?

В то время перед Московским государством стоял важный вопрос: проведение политики упорядочивания сословий – прикрепление всех представителей сословий к определенному занятию и месту жительства. Было 2 способа прикрепления: к поместью и к вотчине.

Помещики получали казенную землю и доход, пока служили князю.

Вотчинники владели землей на правах наследования.

ПОМЕСТЬЕ - условное земельное владение в России в конце 15 - начале 18 вв., предоставлялось государством за несение военно-административной службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию.

ВОТЧИНА - древнейший вид земельной собственности в России, родовое имение, переходившее по наследству. Возникла в 10 - 11 веков (княжеская, боярская, монастырская), в 13 - 15 веках господствующая форма землевладения.

4. Опишите этапы закрепощения русских крестьян

Этапы закрепощения русского крестьянства Крепостное право – высшая форма неполной собственности феодала на крестьянина, основанная на прикреплении крестьянина к земле феодала (боярина, помещика, монастыря и т.п.) или феодального государства. Фактически сложилось в конце XVI в. Юридическое оформление крепостного права – 1649 г. – «Соборным уложением» крестьянам окончательно запрещены переходы от феодала к феодалу.

1-й этап: по «Русской правде» смерд и закуп, работавшие на феодала – крепостники. Жизнь = 5 гривен. Если умирал без наследников по мужской линии имущество – к феодалу.

2-й этап: время складывания централизованного государства. Ограничение права ухода от феодала к феодалу.

3-й этап: 1497 г. – «Судебник» Ивана III официально ввел день перехода – Юрьев день осенний – 26 ноября. Введение платы за «пожилое».

4-й этап: 1550 г. – «Судебник» Ивана IV подтверждает право перехода в Юрьев день и увеличивает плату за «пожилое».

5-й этап: 1581 г. – введение «заповедных лет» – годов, в которые вообще запрещены переходы. Не ясно, действовали ли они на территории всей Руси. Не ясна периодичность.

6-й этап: 1592 г. – все население включено в писцовые книги. Появилась возможность установить, какому феодалу принадлежат крестьяне. Ряд историков считает, что был издан указ, запрещающий переход от феодала к феодалу (указ не найден).

7-й этап: 1597 г. 1) Указ о сыске беглых крестьян. Крестьяне, бежавшие после составления первых писцовых книг, должны быть возвращены (срок сыска – 5 лет). 2) Кабальные холопы (рабство за долги) после выплаты долга остаются закрепленными за кредитором. 3) Добровольные холопы (вольный найм) через ½ года работы – полные холопы. И кабальные, и вольные холопы освобождаются только после смерти господина.

8-й этап: 1607 г. – по «Уложению» Василия Шуйского срок сыска = 15 лет. Те, кто принимал «беглых» – штраф со стороны государства, компенсация старому владельцу.

9-й этап: 1649 г. – юридическое закрепощение по «Соборному уложению»

5. Чем отличалась русская мануфактура петровских времен от западноевропейской? Чем объяснялось появление посессионных мануфактур? в каких отраслях и насколько широко они были распространены?

Во-первых, на западе акцент делался на частную собственность, т.е. мануфактуры принадлежали частным лицам, у нас же мануфактуры принадлежали государству (здесь есть спорный момент: в России были случаи, когда мануфактуры принадлежали частным лицам, чаще всего купцам, но они могли лишь владеть и пользоваться ими, а не распоряжаться. Право распоряжения оставалось у государства.)

К тому же в Европе государство не вмешивалось в дела мануфактур, у нас же наоборот.

Во-вторых, по указу 1722 г. в России создавались цеха для контроля за деятельностью мастеров-ремеслеников. В то время как на западе к этому времени цеха практически перестали существовать.

В-третьих, на западе использовался вольнонаемный труд, а у нас труд крестьян.

В-четвертых, на западе была конкуренция, а в России нет.

Ну и в-пятых - производительность труда на мануфактурах в Европе была значительно выше, чем в России

Экономическая природа российских мануфактур

В основе поощрения мануфактурного производства находилась незыблемость крепостнических порядков. И казенные, и частные заводы, особенно горные, наделялись подневольными рабочими. Практиковалась «приписка» к ним крестьян целыми деревнями и даже волостями. Лишь наиболее квалифицированные рабочие, как правило, были наемными.

Производственную сферу дополняло значительное число вотчинных мануфактур, где барщину отрабатывали господские крестьяне, перерабатывавшие сельскохозяйственное сырье, производимое в самом поместье.

Итак, по своей экономической природе и характеру применяемого труда российские мануфактуры XVIII в. были крепостными, смешанными или капиталистическими. На казенных мануфактурах применялся труд государственных (черносошных) или посессинных крестьян, на вотчинных - крепостных крестьян. Ко второй половине столетия купеческие, а также крестьянские мануфактуры стали привлекать труд наемных работников.

Частные мануфактуры в России, основанные на посессионном праве. Организация П. м. Имела целью стимулировать развитие промышленности в период возникновения крупной мануфактуры. Наибольшее количество П. м. Было в металлургической, суконной и полотняной промышленности (особенно в металлургии – работа очень тяжелая и свободные крестьяне не желали там работать). По социально-экономической сущности П. м. Были однотипны вотчинным мануфактурам. В. И. Ленин называл суконные заведения посессионно-вотчинного характера «…примером того самобытного явления в русской истории, которое состоит в применении крепостного труда к промышленности»

Во́тчина - земельное владение, принадлежащее феодалу потомственно (от слова «отец») с правом продажи, залога, дарения. Вотчина составляла комплекс, состоящий из земельной собственности (земли, построек и инвентаря) и прав на зависимых крестьян.

Поме́стье - разновидность земельного владения, дававшееся за воинскую или государственную службу в России в конце XV - начале XVIII веков.

Поскольку, начиная с царствования Ивана III, вотчиной тоже можно было владеть лишь в том случае, если обладатель ее служит царю, встает вопрос, чем же отличались друг от друга эти формы землевладения.

1. Вотчину можно было делить между наследниками и продавать, поместье же нет.

2. Вотчина хозяина, не оставившего сыновей, оставалась в роду, тогда как поместье возвращалось в царскую казну.

3. С середины XVI в. род обладал правом выкупать в течение сорока лет вотчину, проданную его членом на сторону.

В силу этих причин вотчина считалась более высокой формой условного землевладения, и ее предпочитали поместью. У зажиточных слуг обычно было и то, и другое.

С Уложения о службе 1556 г., закрепившего обязанность службы владельцев как поместий, так и вотчин, в зависимости от величины надела, начался постепенный процесс сближения правового режима этих двух видов владения. Главной тенденцией в развитии поместного права становится переход права пользования в право собственности. Он завершается, в основном, Соборным Уложением 1649 и последовавшими за ним законами.

1. Развивается право наследования в поместьях. Такой принцип – не отнимать поместья отцов у сыновей – утверждается со времени Ивана Грозного. А в 1618 г. наследственный переход поместий распространяется не только на нисходящих, но и, за неимением их, на боковых. У помещиков появляется мощный стимул к развитию хозяйства, его можно улучшать, расширять, расстраивать, без опасения потерять (ибо все делается, в конечном счете, во имя детей).

2. Право наследования укрепляется обычаем выделять пенсию на прожиток вдове и дочерям служилого человека (при его гибели на войне, смерти из-за раны, увечья и т.п.).

3. Еще один путь укрепления частных прав на поместные земли – это сдача поместья в пользование другому служилому человеку (вдовой, самим престарелым отставным дворянином), который обязывался содержать бывшего владельца до его смерти или выдать все содержание вперед деньгами (последнее было равноценно продаже).

4. Разрешается обмен поместий на вотчины (с согласия правительства), а в конце XVII в. – и другие сделки, в том числе продажу и дарение. С этого времени была допущена и продажа поместий за долги при несостоятельности должника.

Так стирались различия между поместьем и вотчиной, окончательно ликвидированные указом Петра I о единонаследии 1714 г.

Подробное решение параграф §7 по истории для учащихся 8 класса, авторов Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. 2016

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Объясните значение понятия «мелкопоместный дворянин».

Мелкопоместный дворянин – владеющий небольшим поместьем, имели не более 100 душ крепостных.

2. Какие различия между вотчиной и поместье были упразднены в 1714 г.? Для чего, по вашему мнению, это было сделано?

Ранее вотчина передавалась по наследству, её можно было продать; а поместье дворяне получали за службу. По указу о единонаследии эта разница между вотчиной и поместьем была ликвидирована. В. О. Ключевский так разъясняет причины принятия указа: «Вам известно юридическое различие между основными видами древнерусского служилого землевладения, между вотчиной, наследственной собственностью, и поместьем, владением условным, временным, обыкновенно пожизненным. Но задолго до Петра оба эти вида землевладения стали сближаться друг с другом: во владение вотчинное проникали черты поместного, а поместное усвояло юридические особенности вотчинного. В самой природе поместья, как земельного владения, заключались условия его сближения с вотчиной».

Таким образом, сама жизнь, социально-экономические реалии, подтолкнули Петра к принятию этого нормативного акта: «Так к началу XVIII века поместье приблизилось к вотчине на незаметное для нас расстояние и готово было исчезнуть как особый вид служилого землевладения. Тремя признаками обозначилось это сближение: поместья становились родовыми, как и вотчины; они дробились в порядке разверстки между нисходящими или боковыми, как дробились вотчины в порядке наследования; поместное верстание вытеснялось вотчинным пожалованием».

По моему мнению, Пётр добивался следующих результатов: землевладения ограждались от бесконечного дробления, а дворянское сословие - от обнищания. Запрет на отчуждение не позволял дворянину проиграть в карты или каким-либо другим образом «разбазарить» драгоценную землю. Кроме того, право на наследство, закреплённое только за одним сыном, вынуждало его братьев исправно служить на государственной службе - «искать чинов».

3. Что означала на практике возможность «отчуждать» наследуемые имения?

Отчуждение имущества (имущественных прав) - передача вещей в собственность другого лица, а равно передача права собственности или любого имущественного права (включая права, выраженные ценными бумагами) его обладателем другому лицу. Значит, возможность отчуждать наследуемые имения – это право их продавать, дарить, закладывать, сдавать в аренду.

4. Какие возможности для карьерного, имущественного и сословного роста давала военная служба при Петре I?

От «старого» в устройстве служилого сословия при Петре осталась неизменной прежняя закрепощённость служилого сословия путём личной службы каждого служилого человека государству. Но в этой закрепощённости изменилась несколько её форма. В первые годы шведской войны дворянская конница отбывала ещё военную службу на прежних началах, но имела значение не главной силы, а только вспомогательного корпуса. В 1706 году в армии Шереметева служили по-прежнему стольники, стряпчие, московские дворяне, жильцы и т. д. В 1712 году ввиду опасений войны с турками всем этим чинам было приказано снарядиться на службу под новым именем - царедворцы. С 1711-1712 годов постепенно выходят из обращения в документах и указах выражения: дети боярские, служилые люди и заменяются заимствованными из Польши выражением шляхетство, которое, в свою очередь, взято поляками у немцев и переделано из слова «Geschlecht» - род. В указе Петра 1712 года всё служилое сословие именуется шляхетством. Иностранное слово было выбрано не только по одному пристрастию Петра к иностранным словам, а потому, что в московское время выражение «дворянин» обозначало сравнительно очень невысокий чин, и люди старших служилых, придворных и думных чинов не называли себя дворянами. В последние годы царствования Петра и при его ближайших преемниках выражения «дворянство» и «шляхетство» одинаково в ходу, но лишь со времён Екатерины II слово «шляхетство» совсем исчезает из обиходной речи русского языка.

Итак, дворяне времён Петра Великого на всю жизнь прикреплены к отбыванию государственной службы, как и служилые люди московских времён. Но, оставаясь всю жизнь прикреплёнными к службе, дворяне при Петре несут эту службу в довольно-таки изменённом виде. Теперь они обязаны служить в регулярных полках и во флоте и отправлять гражданскую службу во всех тех административных и судебных учреждениях, которые были преобразованы из старых и возникли вновь, причём военная и гражданская служба размежёвываются. Так как служба в новом войске, во флоте и в новых гражданских учреждениях требовала некоторого образования, хотя бы кое-каких специальных познаний, то для дворян была сделана обязательной школьная подготовка к службе с детства.

На действительную службу дворянин петровских времён зачислялся с пятнадцатилетнего возраста и должен был начинать её непременно с «фундаменту», по выражению Петра, то есть рядовым солдатом в армии или матросом во флоте, унтер-шрейбером или коллегии юнкером в гражданских учреждениях. Учиться полагалось по закону только до пятнадцати лет, а далее надо было служить, и Пётр очень строго следил, чтобы шляхетство было при деле. Время от времени он устраивал смотры всех взрослых дворян, состоявших и не состоявших на службе, и дворянских «недорослей», как именовались не достигшие узаконенного для службы возраста дворянские дети. На этих смотрах, производившихся в Москве и Петербурге, царь иногда лично распределял дворян и недорослей по полкам и школам, собственноручно ставя в списках «крыжи» против фамилий тех, которые годились на службу. В 1704 году Пётр сам пересмотрел в Москве более 8000 созванных туда дворян. Разрядный дьяк выкликал дворян по именам, а царь смотрел по тетради и ставил свои отметки.

Кроме отбывания заграничного учения, дворянство несло обязательную школьную повинность. Окончив обязательное обучение, дворянин отправлялся на службу. Дворянские недоросли «по годности» зачислились одни - в гвардию, другие - в армейские полки или в «гарнизоны». Преображенский и Семёновский полки состояли исключительно из дворян и были своего рода практической школой офицеров для армии. Указом 1714 года было запрещено производить в офицеры «из дворянских пород» не служивших солдатами в гвардии.

5. Назовите изменения в жизни горожан при Петре I.

Пётр изменил начало летоисчисления с так называемой византийской эры («от сотворения Адама») на счет «от Рождества Христова». 7208 год по византийской эре стал 1700 годом от Рождества Христова, а Новый год стал праздноваться 1 января. Кроме того, при Петре было введено единообразное применение юлианского календаря.

После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не менее обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета, которая получила название «Ведомости», появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян в зависимость от образования.

При Петре в 1703 появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами («Арифметика» Леонтия Магницкого). До того числа обозначались буквами с титлами (волнообразными линиями). В 1708 Пётр утвердил новый алфавит с упрощённым начертанием букв (церковнославянский шрифт остался для печатания церковной литературы), две буквы «кси» и «пси» были исключены.

Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700-1725 напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъёму книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII века, до 50 тысяч листов в 1719 году.

Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4.5 тысячи новых слов, заимствованных из европейских языков.

Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану. Им создавалась новая городская среда с незнакомыми прежде формами быта и времяпрепровождения (театр, маскарады). Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания и пр.

Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. На ассамблеях дворяне танцевали и свободно общались, в отличие от прежних застолий и пиров. Реформы, проведённые Петром I, затронули не только политику, экономику, но также искусство. Пётр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за границу, в основном в Голландию и Италию. Во второй четверти XVIII в. «петровские пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый художественный опыт и приобретённое мастерство.

30 декабря 1701 (10 января 1702) г. Пётр издал указ, которым предписывалось писать в челобитных и прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимён (Ивашка, Сенька и т. п.), на колени перед царём не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором находится царь, не снимать. Он так пояснял необходимость этих нововведений: «Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству - сия то почесть свойственна царю…».

Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Он специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и венчанием был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в указе, «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе». С 1702 г. самой невесте (а не только её родственникам) было предоставлено формальное право расторгнуть обручение и расстроить сговорённый брак, причём ни одна из сторон не имела права «о неустойке челом бить». Законодательные предписания 1696-1704 гг. о публичных празднествах вводили обязательность участия в торжествах и празднествах всех россиян, в том числе «женского пола».

6. Какие тяготы пришлось испытать народу в годы Петровских реформ? С каких сословий взыскивалась подушная подать?

Реформы Петра изменили положение крестьян. Из разных категорий крестьян, не находившихся в крепостной зависимости от помещиков или церкви (черносошные крестьяне севера, нерусские народности и т. п.), была сформирована новая единая категория государственных крестьян - лично свободных, но плативших оброк государству. Мнение, что данная мера «уничтожила остатки свободного крестьянства» неверно, так как группы населения, составившие государственных крестьян, в допетровский период не рассматривались как свободные - они были прикреплены к земле (Соборное уложение 1649 года) и могли быть пожалованы царём частным лицам и церкви в качестве крепостных. Гос. крестьяне в XVIII веке обладали правами лично свободных людей (могли владеть собственностью, выступать в суде в качестве одной из сторон, выбирать представителей в сословные органы и т. п.), но были ограничены в передвижении и могли быть переведены монархом в разряд крепостных. Законодательные акты, касавшиеся собственно крепостного крестьянства, носили противоречивый характер. Так, было ограничено вмешательство помещиков в заключение браков крепостных (указ 1724 года), запрещено выставлять крепостных вместо себя ответчиками на суде и держать их на правеже за долги владельца. Также была подтверждена норма о передаче в опеку имений помещиков, разорявших своих крестьян, а холопам предоставлена возможность записываться в солдаты, что освобождало их от крепостной зависимости (указом имп. Елизаветы 2 июля 1742 года крепостные лишились этой возможности). Указом 1699 г. и приговором Ратуши 1700 г крестьянам, занимающимся торговлей или ремеслом, было предоставлено право переходить в посады, освобождаясь от крепостной зависимости (если крестьянин в таковой находился). В то же время были значительно ужесточены меры против беглых крестьян, большие массы дворцовых крестьян розданы частным лицам, помещикам было разрешено отдавать крепостных в рекруты. Указом 7 апреля 1690 г. было разрешено уступать, за неоплаченные долги «поместных» крепостных, что фактически было формой торговли крепостными. Обложение холопов (то есть личной прислуги без земли) подушной податью привело к слиянию холопов с крепостными крестьянами. Церковные крестьяне были подчинены монастырскому приказу и выведены из-под власти монастырей. При Петре создалась новая категория зависимых земледельцев - крестьян, приписанных к мануфактурам. Эти крестьяне в XVIII веке получили название посессионных. Указом 1721 года было разрешено дворянам и купцам-фабрикантам покупать крестьян к мануфактурам для работы на них. Купленные к фабрике крестьяне не считались собственностью её владельцев, а были прикреплены к производству, так что владелец фабрики не мог ни продавать, ни закладывать крестьян отдельно от мануфактуры. Посессионные крестьяне получали фиксированное жалование и выполняли фиксированный объём работ.

К традиционным таможенным и кабацким поборам добавлялись сборы и выгоды от монополизации продажи отдельных товаров (соли, алкоголя, дёгтя, щетины и т. д.), косвенных налогов (банные, рыбные, конские налоги, налог на дубовые гробы и т. д.), обязательное использование гербовой бумаги, чеканка монет меньшего веса (порча). Важнейшей мерой в ходе финансовой реформы стало введение подушной подати вместо существовавшего до этого подворного обложения. В 1710 году была проведена «подворная» перепись, показавшая уменьшение количества дворов. Одной из причин такого уменьшения было то, что с целью уменьшения налогов несколько дворов обносили одним плетнём, и делали одни ворота (это считалось при переписи одним двором). В силу указанных недостатков было принято решение о переходе к подушной подати. В 1718-1724 годах была проведена повторная перепись населения параллельно с ревизией населения (пересмотром переписи), начавшейся в 1722 году. По этой ревизии лиц податного состояния оказалось 5 967 313 человек. На основе полученных данных правительство разделило на численность населения количество денег, необходимых для содержания армии и флота.

В результате был определён размер подушной подати: крепостные помещиков платили государству 74 копейки, государственные крестьяне - 1 рубль 14 копеек (так как не платили оброк), городское население - 1 рубль 20 копеек. Облагались податью только мужчины, независимо от возраста. Дворянство, духовенство, а также солдаты и казаки от подушной подати освобождались. Душа была счётной - между ревизиями умершие не исключались из податных списков, новорождённые не включались, в результате налоговая нагрузка распределялась неравномерно.

Изучаем документы

1. Охарактеризуйте вид документа, определите (примерно).

Это описание поместья, примерно XVII – XVIII вв.

2. Укажите назначение упомянутых в тексте построек.

Светлица – светлая парадная комната

Изба – постройка или камера большого дома-комплекса в пределах четырех стен, отапливаемая варочной печью

Сени (сенцы) – входная часть традиционного русского дома; неотапливаемое и нежилое помещение

Повалуша (гридня) – в русской деревянной архитектуре башня в комплексе жилых хором, в которой находилось помещение для пиров

Люцкая (людская) – помещение для слуг в барском доме

Житница – помещение для хранения зерна; амбар

Гумно – огороженный участок земли в крестьянском хозяйстве, предназначенный для хранения, молотьбы, веяния и другой обработки зерна

Овин – строение для сушки снопов перед молотьбой.

3. В документе речь идет о получении поместья за службу или о каких-то других действиях? Свою точку зрения обоснуйте.

Видимо, в документе речь идет о конфискации в пользу государства («на великого государя»).

1. Объясните значение следующих фраз и слов из документа: «Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря», «покормитца», «в пополнительных сказках писан», «черною работою, по миру не ходить».

«Живоначальныя Троицы Сергиева монастыря» – принадлежащая Троице-Сергиеву монастырю. Как известно, Андрей Рублев написал свою знаменитую икону «Троицы Живоначальной» в «похвалу Преподабоного Серигия» (Радонежского).

«покормитца» - за пропитанием, припасами

«в пополнительных сказках писан» - записан ревизских сказках, учтен в материалах переписи населения

«черною работою, по миру не ходить» - зарабатывать в качестве чернорабочего, физическим трудом, а милостыню (подаяние) не просить

2. Для кого предназначался этот документ? Подтвердите свое мнение цитатой.

Документ предназначался представителям местной власти, «превысшим господам во градех каментантом и камисаром, или кому сие ведать надлежит».

3. Почему в тексте особо отмечается, что Матвей в «солдатех и в драгунех, и в матрозах» не бывал?

Тем самым подчеркивается, что он не «военнообязанный», не дезертир

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Придумайте и запишите в тетради не менее 5 тестовых заданий для проверки знаний по одному из разделов параграфа.

1) Во времена Петра 1 дворяне несли службу:

а) пожизненно; б) добровольно; в) в течение 25 лет.

2) Во времена Петра 1 богатыми считались дворяне, имевшие:

а) 20 душ крепостных крестьян; б) 100 душ; в) 1000 душ.

3) Согласно Указу о единонаследии, покупка имений разрешалась военным

а) после 5 лет службы; б) после 7 лет службы; в) после 10 лет службы.

4) Согласно Указу о единонаследии, имение после смерти владельца

а) возвращалось в казну; б) передавалось одному из сыновей; в) делилось поровну между наследниками.

5) При Петре 1 у дворян появилась новая обязанность:

а) жениться; б) учиться; в) носить парик.

3. Создайте классификацию основных изменений, произошедших в российском обществе при Петре. Объясните выбранные основания вашей классификации.

Основные изменения, произошедшие в российском обществе при Петре

1) Появление новых и исчезновение старых групп населения

2) Изменения в правовом статусе

3) Изменения в образе жизни

Предложенная мною классификация показывает, что изменения в российском обществе были не только количественные, но и качественные, они коснулись различных сторон жизни общества.