НК РФ предусматривает одну классификацию налогов и сборов: все налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации, делятся на федеральные, региональные и местные (п. 1 ст. 12НК РФ).

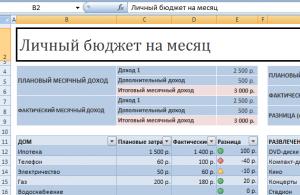

Общую классификацию налогов и сборов можно представить в следующем виде (Рис.1)

Рис.1

Федеральными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК и обязательные к уплате на всей территории РФ. Региональными - налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и законами субъектов РФ, вводимые в действие в соответствии с НК РФ, законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях субъектов РФ. Местными - налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления, вводимые в действие в соответствии с НК РФ нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.

К федеральным налогам и сборам относятся :

- - налог на добавленную стоимость;

- - акцизы;

- - налог на прибыль организаций;

- - налог на доходы физических лиц;

- - единый социальный налог;

- - государственная пошлина;

- - налог на наследование и дарение;

- - сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;

- - налог на добычу полезных ископаемых;

- - водный налог.

К региональным налогам и сборам относятся:

- - налог на имущество организаций;

- - транспортный налог;

- - налог на игорный бизнес.

К местным налогам и сборам относятся:

- - земельный налог;

- - налог на имущество физических лиц.

Налоги подразделяются на налоги, уплачиваемые физическими лицами; налоги, уплачиваемые организациями; смешанные налоги, уплачиваемые как физическими лицами, так и организациями.

По объекту обложения выделяют: 1) налоги на имущество; 2) налоги на доходы (прибыль); 3) налоги на определенные виды деятельности.

Классификация налогов на прямые и косвенные. Критерием классификации выступает субъект, несущий налоговое бремя. Для прямых налогов таким лицом выступает непосредственно налогоплательщик, для косвенных - конечный потребитель (покупатель) товаров, работ или услуг. Налогоплательщик включает сумму косвенного налога в цену товара, перекладывая реальное бремя его уплаты на покупателя. В случае дальнейшей перепродажи этот покупатель, в свою очередь, становится налогоплательщиком.

Прямые налоги, в свою очередь, принято классифицировать на личные и реальные. Размер личных налогов определяется полученными доходами, реальные налоги исчисляются в зависимости не от действительных, а от предполагаемых доходов налогоплательщика.

По масштабам применения косвенные налоги с определенной долей условности можно разделить на универсальные и специальные. Универсальным является налог на добавленную стоимость, которым облагается реализация практически любого товара (работы, услуги). Обложению специальными налогами (например, акцизами) подлежит лишь узкий, ограниченный перечень товаров.

По порядку исчисления налоги подразделяются на окладные и неокладные. Окладные налоги исчисляются налоговыми органами. К ним относится ряд налогов, уплачиваемых физическими лицами (транспортный налог, земельный налог). Налоги, исчисляемые частными лицами, относятся к неокладным.

Налоги можно классифицировать на целевые и общие (нецелевые). Налоги не могут увязываться с определенными расходами бюджета, они обеспечивают общую совокупность всех расходов государства.

В определенных случаях налог может носить целевую направленность, обусловленную интересами определенных групп населения либо отраслей хозяйства или ведомств. Целевым является единый социальный налог, который по установленным нормативам зачисляется в государственные внебюджетные фонды.

Налоги классифицируют на ординарные и чрезвычайные. Чрезвычайные налоги вводятся в условиях каких-либо особых обстоятельств, к которым могут относиться стихийные бедствия, войны, блокады, техногенные аварии и катастрофы.

По своей общей структуре, принципам построения и перечню налогов российская налоговая система в основном соответствует системам налогообложения юридических и физических лиц, действующим в странах с рыночной экономикой. Наиболее полное представление об отечественной налоговой системе может дать классификация налогов по различным признакам.

Налоговым кодексом РФ предусмотрено деление налогов на три группы: федеральные, региональные и местные. Таким образом, в зависимости от уровня органа власти, устанавливающего тот или иной налог, налоги необходимо классифицировать по принадлежности к уровню власти (табл. 2.1).

Налоговая система РФ включает 13 видов налогов и сборов, в том числе восемь федеральных, три региональных и два местных налогов. Кроме того, НК РФ предусмотрена возможность применения специальных налоговых режимов, при которых для отдельных категорий налогоплательщиков уплата большинства налогов заменяется единым налогом. В настоящее время установлено пять таких режимов.

Таблица 2.1

Классификация налогов по НК РФ

|

Федеральные налоги и сборы |

Региональные налоги |

Местные налоги |

Налоги, установленные специальными налоговыми режимами |

за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 8. Государственная пошлина |

на имущество организаций

|

на имущество физических |

о разделе продукции 5. Патентная система налогообложения |

Федеральные налоги установлены НК РФ и являются обязательными к уплате на всей территории страны.

Перечень региональных налогов также содержится в Кодексе, но эти налоги вводятся в действие законами субъектов РФ и являются обязательными к уплате на территории соответствующего субъекта. Вводя в действие региональные налоги, законодательные органы власти субъектов РФ определяют налоговые ставки по соответствующим видам налогов, но в пределах, установленных НК РФ, а также налоговые льготы. Все остальные элементы региональных налогов установлены соответствующей главой НК РФ.

Такой же порядок введения местных налогов с той лишь разницей, что они вводятся в действие представительными органами муниципальных образований.

Следует отметить, что перечень региональных и местных налогов является исчерпывающим, т.е. ни один орган законодательной власти субъекта РФ и представительный орган местного самоуправления не имеет права ввести ни одного налога, не предусмотренного ПК РФ. Это положение создает для налогоплательщиков уверенность в незыблемости налоговой системы страны.

В связи с происходящими процессами глобализации появилась и такая разновидность налогов, как межгосударственные налоги. В частности, в странах – членах Европейского Союза действует единый налог на импортную (из третьих стран) продукцию сельскохозяйственного производства, средства от которого поступают в бюджет этого сообщества.

Возможно, аналогичные виды межгосударственных налогов появятся и в странах – членах СНГ и Союзного государства России и Беларуси, в частности для финансирования совместных межгосударственных программ.

Исключительные особенности имеет российская налоговая система в части классификации налогов по субъекту уплаты, т.е. налогов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами (табл. 2.2).

Как видно из приведенных данных, преобладающее значение в российской налоговой системе имеют налоги, уплачиваемые юридическими лицами. Из 13 видов налогов, установленных налоговой системой РФ, восемь налогов уплачиваются юридическими лицами, уплата трех налогов возложена как на юридических, так и на физических лиц, и два налога платят исключительно физические лица. Из пяти видов налогов, действующих в системе специальных налоговых режимов, один налог – единый налог при действии соглашения о разделе продукции – уплачивается исключительно юридическими лицами, и один налог – в форме патента – платят только физические лица – индивидуальные предприниматели. Три остальных налога платят как физические лица – предприниматели без образования юридического лица, так и юридические лица.

Классифицируя российскую систему налогов и сборов по субъекту уплаты, важно подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Конкретные налогоплательщики – юридические лица уплачивают гораздо меньше налогов, чем это предусмотрено в НК РФ. Это вызвано тем обстоятельством, что в их числе достаточно много специфических налогов, уплата которых возложена на ограниченное число организаций. К таким налогам относятся, в частности, акцизы, НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина, налог на игорный бизнес, транспортный налог. При этом акцизы на отдельные виды товаров, плательщиками которых формально являются юридические лица, фактически (а не номинально, как другие косвенные налоги) платят непосредственно потребители, т.е. физические лица.

Таблица 2.2

Классификация налогов по субъекту уплаты

|

Налоги и сборы, взимаемые с юридических лиц |

Налоги, взимаемые с физических лиц |

Налоги и сборы, взимаемые и с юридических, и с физических лиц |

и за пользование объектами водных биологических ресурсов

|

|

|

Вместе с тем о роли соответствующей категории налогов в налоговой системе страны следует судить в основном не с позиции количества соответствующих видов налогов, а с качественной стороны – их доли в общей сумме налоговых поступлений. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в России преобладает доля налогов, взимаемых с юридических лиц. В структуре доходов консолидированного бюджета, несмотря на имеющуюся тенденцию роста, поступления налогов от физических лиц составляют не более 15%. Данный показатель значительно ниже, чем в других развитых странах, где налоги, уплачиваемые физическими лицами, обеспечивают 50–60% всех налоговых доходов бюджетов.

Большое значение для характеристики налоговой системы имеет установленные в стране методы распределения налогов и налоговых доходов между бюджетами различных уровней. В мировой практике используются три подобных метода.

- 1. Закрепление налогов за бюджетом соответствующего уровня. В данном случае речь идет не о праве соответствующих органов власти устанавливать тот или иной налог и его элементы, а о закреплении на постоянной основе поступлений данного налога в бюджет определенного уровня. В связи с этим их нередко называют закрепленными налогами. У казанные налоги не могут зачисляться в бюджеты другого уровня. Таким образом, закрепленные налоги – это налоги, которые на постоянной основе закреплены за соответствующим бюджетом и полностью зачисляются в данный бюджет. В российской налоговой системе указанная форма используется в части местных налогов, которые целиком и полностью закреплены и поступают в местные бюджеты. Распределение налогов между бюджетами разных уровней регулируется исключительно налоговым законодательством, т.е. НК РФ.

- 2. Распределение доходов от поступления федеральных налогов между федеральным, региональными и местными бюджетами, а также доходов от региональных налогов – между региональными и местными бюджетами. Распределение доходов от поступления налогов между бюджетами разных уровней осуществляется, как правило, не налоговым, а бюджетным законодательством. В отдельных странах это происходит ежегодно при утверждении соответствующих бюджетов. В этом случае в ходе бюджетного планирования осуществляется регулирование доходной базы бюджетов путем ежегодного утверждения в законе о бюджете доли доходов от каждого налога, поступившего на данной территории, в соответствующих бюджетах. В связи с этим указанные налоги называют регулирующими. Таким образом, регулирующие налоги – это те налоги, от доходов которых в процессе бюджетного планирования производятся отчисления в бюджеты нижестоящего уровня с целью улучшения их сбалансирования. В БК РФ, начиная с 2005 г., установлено распределение (путем установления соответствующих нормативов) доходов от всех федеральных налогов между бюджетами субъектов РФ и федеральным бюджетом но постоянной основе. Также на постоянной основе закреплено распределение отдельных федеральных налогов между федеральными и местными бюджетами. В частности, доходы от поступления налога на доходы физических лиц распределены на постоянной основе между региональными и местными бюджетами по нормативам, соответственно, 70 и 30%. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов поступает на постоянной основе в федеральный бюджет в доле, равной 20%, а в региональные бюджеты – 80%.

Законами же о бюджете устанавливаются краткосрочные, до трех лет, нормативы распределения налоговых доходов между бюджетами разных уровней. В частности, после зачисления по установленной ставке налога на прибыль в бюджет субъекта РФ, поступления по нему распределяются между региональными и местными бюджетами в пропорциях, устанавливаемых при утверждении соответствующего регионального бюджета. Второй метод межбюджетного регулирования является самым распространенным в Российской Федерации.

3. Совместное использование одной и той же налоговой базы федеральными, региональными и местными властями. Указанная форма в российской налоговой системе не получила широкого распространения. К ней можно с некоторыми оговорками отнести распределение налога на прибыль организаций. В соответствии с НК РФ установлена отдельная ставка данного налога для платежей в федеральный бюджет в размере 2,0% , а также ставка по платежам в бюджеты регионов в размере 18,0% от налоговой базы. Как правило, указанная форма межбюджетного распределения налогов регулируется налоговым законодательством.

Характеристика налоговой системы с точки зрения ее влияния на финансовое положение налогоплательщика и на экономику страны невозможна без классификации налогов по форме взимания, согласно которой налоги делятся на прямые и косвенные.

Прямые налоги взимаются в зависимости от уровня дохода или стоимости принадлежащей налогоплательщику собственности (имущества). Они применяются государством для того, чтобы под налоговое воздействие попало как можно большее число объектов деятельности налогоплательщика: имущество предприятий, рабочая сила, потребляемые в производстве ресурсы, доход. При прямом налогообложении усиливается зависимость размера уплачиваемых налогоплательщиком налогов от эффективности его деятельности. Таким образом, прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика. В связи с этим при прямом налогообложении денежные отношения возникают непосредственно между налогоплательщиком и государством, например, налог на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций; налоги на имущество как юридических, так и физических лиц и др. В данном случае основанием для обложения служат владение и пользование доходами и имуществом.

Косвенные налоги, в отличие от прямых, взимаются в процессе движения доходов или оборота товаров (работ или услуг). Указанные налоги могут быть переложены налогоплательщиком на других лиц. Это возможно вследствие того, что данные налоги включаются в виде надбавки в цену товара, а также в тариф на работы или услуги и оплачиваются потребителем. Таким образом, владелец товара (работы или услуги) при их реализации получает с покупателя одновременно с ценой и налоговые суммы, которые затем перечисляет государству. Поэтому косвенные налоги нередко называют налогами па потребление. Таким образом, указанные налоги предназначаются для перенесения реального налогового бремени на конечного потребителя. При косвенном налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы или услуги), выступающий в качестве посредника между государством и фактическим плательщиком налога – потребителем этого товара (работы или услуги). Примерами косвенного налогообложения могут служить НДС, акцизы и таможенные пошлины.

Косвенные налоги являются для государства наиболее простыми по форме их взимания, а для плательщика – сложными из-за невозможности уклонения от их уплаты. Для государства они привлекательны еще и тем, что поступление этих налогов напрямую в казну не связано с финансово-хозяйственной деятельностью субъекта налогообложения, поэтому фискальный эффект достигается в условиях падения производства и даже убыточной работы организаций. Тем самым косвенное налогообложение обеспечивает устойчивость доходной базы государства, особенно в условиях высоких темпов инфляции. Кроме того, косвенные налоги являются менее болезненными для налогоплательщика и как бы незаметны для него.

Для понимания экономического содержания налогов и проведения анализа существующей в стране налоговой системы большое значение имеет и классификация налогов по объекту обложения.

Среди прямых налогов в российской налоговой системе выделяются реальные (имущественные), ресурсные (рентные), личные и вмененные.

Реальными налогами облагаются продажа, покупка или владение имуществом, и их взимание не зависит от индивидуальных финансовых возможностей налогоплательщика. Поэтому их еще называют имущественными налогами. К ним относятся, в частности, земельный налог, налоги на имущество физических и юридических лиц, транспортный налог.

С реальными налогами тесно связаны ресурсные (рентные ) платежи, взимание которых определяется разработкой, использованием и добычей природных ресурсов. Их введение и уплата, как правило, связаны с образованием и получением ренты. К ним следует отнести налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, водный налог.

В отличие же от реальных налогов при взимании личных налогов учитываются финансовое положение налогоплательщика и его платежеспособность. К этой категории относятся налог на прибыль, налог на доходы физических лиц.

Отличительной особенностью налогов, включенных в группу вмененных , является то, что объектом обложения здесь выступает доход, определяемый государством. Указанный доход не зависит от фактических финансовых показателей деятельности налогоплательщика и определяется его потенциальными возможностями, связанными с владением и распоряжением имеющегося у него имущества. Поэтому данный вид налогов можно назвать одной из разновидностей реальных налогов. Формой такого налога, например, может служить единый налог на вмененный доход и налог в форме патента. К этой категории налогов относится также и действующий в Российской Федерации налог на игорный бизнес. При его взимании объектом обложения является не фактический, а условно рассчитанный доход, получаемый налогоплательщиком с каждого игрового поля.

Косвенные налоги в свою очередь подразделяются на акцизы, государственную фискальную монополию и таможенные пошлины.

Акцизы бывают индивидуальные и универсальные. Индивидуальные акцизы представляют собой обложение отдельных видов товаров, сырья, готовой продукции. Они могут устанавливаться и по группам товаров. Примером данного акциза являются действующие практически во всех странах мира, в том числе и в России, акцизы на алкоголь и табак.

Универсальными акцизами облагаются, как правило, обороты организаций (объемы реализации, продаж и т.д.), например, НДС, который применяется в мировой налоговой системе с конца 1960-х – начала 1970-х гг., а в Российской Федерации – с 1992 г. В некоторых странах вместо НДС применяется налог с продаж.

Государственная фискальная монополия – это полная или частичная монополия государства па доходы от производства и продажи отдельных видов товаров, к которым, как правило, относятся спиртные напитки, соль, табачные изделия, спички, пиво. В налоговой практике государственная фискальная монополия используется не всеми странами; отсутствует она и в российской налоговой системе.

Таможенная пошлина – это косвенные налоги (взносы, платежи), взимаемые таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию или его вывозе с этой территории и являющиеся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза. В Российской Федерации таможенная пошлина необоснованно выведена из налоговой системы и, таким образом, не является налогом. В связи с этим ставки и некоторые другие элементы таможенной пошлины устанавливаются не законом, как это присуще налоговым платежам, а Правительством РФ. Таможенные пошлины в большинстве стран устанавливаются только на импортные товары. Экспорт товаров, как правило, обложению таможенными пошлинами не подлежит. В отличие от других стран в России установлены и экспортные пошлины.

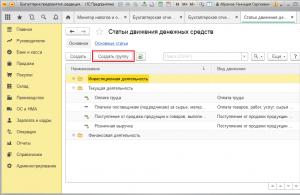

По способу обложения налоги российской налоговой системы классифицируются по трем группам в зависимости от способов взимания налогового оклада (рис. 2.4).

Рис. 2.4.

Взимание налога "у источника" осуществляется в тех случаях, когда обязанность по удержанию и перечислению налога в бюджет возложена на налогового агента, т.е. на орган, который выплачивает доход. В данном случае налог удерживается фактически одновременно с выплатой дохода, что исключает возможность уклонения от его уплаты. Говоря иначе, налогоплательщик в этом случае получает часть дохода за вычетом налога, рассчитанного и удержанного налоговым агентом. Данный способ применяется в основном при обложении налогом доходов лиц наемного труда, а также других фиксированных доходов. В частности, в российской налоговой системе он характерен для НДФЛ, когда бухгалтерия исчисляет и удерживает данный налог с доходов работников данного предприятия, выполняющим работу по различным видам трудового договора. Этот способ применяется также при обложении налогом на прибыль доходов, полученных иностранными организациями от источников в Российской Федерации. Налог, изъятый налоговым агентом "у источника", поступает сразу в бюджет.

В отличие от предыдущего способа взимание налога "по декларации" представляет собой изъятие части дохода налогоплательщика после его получения. Как видно из названия, указанный способ предусматривает подачу налогоплательщиком в установленный срок в налоговые органы декларации – официального заявления налогоплательщика о своих налоговых обязательствах за определенный период времени. На основе декларации налоговый орган проверяет правильность расчета налога налогоплательщиком. Декларация фактически является отчетом налогоплательщика, цель которого зафиксировать исчисленную им самостоятельно сумму налога. При подаче декларации налогоплательщик не должен ждать получения от налогового органа извещения об уплате налога, а обязан уплатить налог самостоятельно в установленный законом срок. Применение этого способа взимания налогового оклада практикуется, как правило, при налогообложении нефиксированных доходов, а также в тех случаях, когда доходы налогоплательщика формируются из множества источников. Взимание налога "по декларации" является наиболее распространенным способом определения налогового оклада, так как он заложен в подавляющем большинстве налогов.

Российское налоговое законодательство предусматривает подачу деклараций, в частности, при уплате налогов физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также по большинству налогов, уплачиваемых юридическими лицами: НДС, налог на прибыль и др. В данном случае имеют место нефиксированные доходы. При получении налогоплательщиком доходов из множества источников исчисление налога "по декларации" производится в случае установления по данному налогу прогрессивной шкалы налогообложения. Подобный способ применялся в российской налоговой системе в отношении налога на доходы физических лиц до отмены прогрессивной шкалы ставок налогообложения.

Способ "по кадастру " применяется в отношении налогов, имеющих "немобильный" объект обложения и, соответственно, не меняющуюся налоговую базу. В основе его применения лежит составленный соответствующими государственными органами кадастр подобных объектов. Кадастр представляет собой реестр, содержащий перечень типичных объектов (земля, имущество), классифицируемых по внешним признакам, к которым относятся, например, размер участка, объем двигателя и т.д. Этот метод применяется, как правило, при обложении земельным и транспортным налогами, уплачиваемыми физическими лицами, а также налогом на имущество физических лиц. На основе кадастра и установленной налоговой ставки налоговым органом исчисляется сумма налога и выписывается уведомление налогоплательщику. Поэтому данный метод еще называют "по уведомлению". В этом случае налогоплательщик уплачивает налог но уведомлению налогового органа, в котором указываются вид налога, размер платежа и срок уплаты налога.

В российской налоговой системе данная классификация налогов не всегда привязана к конкретному налогу. Один и тот же налог может взиматься разными способами в зависимости от категории налогоплательщика, а также от других факторов. В частности, как отмечалось выше, НДФЛ взимается способом "у источника" с доходов работников предприятии. Однако при уплате НДФЛ физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, используется способ уплаты "по декларации".

Налоговое законодательство предусматривает подачу деклараций при уплате налога на прибыль организаций абсолютным большинством налогоплательщиков. В то же время при налогообложении доходов, полученных иностранными организациями от источников в Российской Федерации, налог па прибыль удерживается у "источника" получения дохода. По способу "у источника" облагаются также отдельные виды доходов по НПО (акциям и другим ценным бумагам) вне зависимости от категории налогоплательщиков. Способом "по кадастру" производится обложение транспортным налогом физических лиц. Юридические лица уплачивают данный налог способом "по декларации".

Характеризуя классификацию налогов по источнику обложения, следует, прежде всего, подчеркнуть, что она относится исключительно к налогам, уплачиваемым юридическими лицами, поскольку источник уплаты налога у физических лиц может быть только один – доход (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Классификация налогов по источнику обложения

Все источники обложения подразделяются на четыре вида, при этом большинство налогов уплачивается до распределения организацией балансовой прибыли, т.е. за счет увеличения издержек или снижения прибыли. Тем самым уменьшается облагаемая база по налогу на прибыль.

Вместе с тем, с точки зрения влияния на размер снижения налогооблагаемой прибыли, их роль невелика. Решающее значение для финансового положения налогоплательщика играют налоги, уплачиваемые за счет выручки от реализации и остаточной прибыли, поскольку из этих источников уплачиваются наиболее значимые налоги, такие как НДС, акцизы, налог на прибыль.

Налоги в современных экономиках могут быть представлены в самом широком спектре разновидностей. Оснований для классификации соответствующих обязательств также может быть большое количество. Налоговая система РФ характеризуется рядом особенностей, связанных с определением принципов отнесения налогов к тем или иным категориям. Какие из них можно назвать наиболее примечательным? Каким образом можно классифицировать налоги?

Основные характеристики налогов

Налоги – важнейший элемент управления экономикой. Как правило, именно они становятся основным ресурсом государства при формировании бюджета. Налоги могут взиматься как с физических, так и с юридических лиц в соответствии с положениями законодательства. Основные их элементы:

Существует большое количество оснований для классификации налогов. В числе таковых – отнесение платежей к твердым, прогрессивным, регрессивным либо пропорциональным. Рассмотрим их специфику подробнее.

Основания для классификации налогов: типы ставок

Итак, классификация налогов может предполагать отнесение таковых к тем, что исчисляются с применением твердых ставок, а именно фиксируются в абсолютном выражении, как правило, вне корреляции с величиной налогооблагаемой базы и часто независимо от нее.

Есть пропорциональные ставки. Их принято относить к самым распространенным. Данные ставки предполагают исчисление сборов в виде процента от налогооблагаемой базы. Чем больше объект налогообложения, тем выше, соответственно, исчисленное платежное обязательство.

Прогрессивные ставки предполагают, что, с одной стороны, как и в предыдущем сценарии, плательщик должен будет отчислять государству некий процент от налогооблагаемой базы, с другой – увеличение соответствующей доли по мере роста величины объекта налогообложения.

В свою очередь, регрессивные ставки предполагают обратную закономерность – уменьшение процента от базы синхронно со снижением ее величины.

Классификация налогов может осуществляться, исходя из способа перечисления сборов в бюджет. Изучим данный критерий подробнее.

Способ перечисления платежа: прямые и косвенные налоги

Рассматриваемый критерий предполагает разделение налогов на прямые и косвенные. К первым относятся те, что уплачиваются непосредственно налогоплательщиком. Как правило, они отражают некую экономическую активность, например, извлечение дохода в процессе предпринимательской деятельности. Можно отметить, что понятие прямых налогов было закреплено еще в советском законодательстве. Таким образом, соответствующий тип бюджетных обязательств – совершенно привычное для российской правовой системы явление.

Косвенные налоги – те, что уплачиваются одним субъектом де-юре, но другим – де-факто. В пример можно привести НДС. Данный налог обязаны уплачивать розничные продавцы наряду с иными сборами. Но, как правило, ритейлеры включают НДС в стоимость товара. Поэтому фактическими плательщиками данного налога являются покупатели. Российская система косвенных налогов включает также акцизы, таможенные пошлины.

Классификация прямых налогов

Классификация налогов и сборов может осуществляться и в рамках тех базовых категорий, что мы определили выше. Так, мы можем подробнее рассмотреть специфику прямых платежей. Их классификация может предполагать отнесение сборов к тем, которые удерживаются с физлиц и должны выплачиваться юридическими лицами. В числе налогов первого типа – имущественный, транспортный, НДФЛ. Сборы, взимаемые с юрлиц, – налог на прибыль, различные льготные платежи (УСН, ЕНВД, на имущество организации).

Общие и целевые налоги

Еще одно основание для классификации сборов – их отнесение к категории общих либо целевых. К первым налогам относятся те, что направляются в бюджет государства и задействуются как ресурс для финансирования общих расходов. Специальные налоги предполагают использование в конкретной отрасли национального хозяйства.

Уровень налогообложения

Классификация налогов в РФ может осуществляться, исходя из отнесения сбора к тому или иному уровню (федеральному, региональному либо местному).

К первым относятся платежные обязательства, которые устанавливаются правовыми актами, принимаемыми высшими структурами власти РФ. К федеральным налогам относятся НДФЛ, НДС, налог на прибыль, на трейдинг, таможенные пошлины.

Региональные сборы устанавливаются на уровне правовых актов, принимаемых в субъектах РФ. В числе соответствующих платежных обязательств – налог на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых.

Местные сборы – те, что устанавливаются на уровне муниципалитетов РФ. В числе соответствующих платежных обязательств – земельный налог, имущественный сбор для физлиц.

Чуть позже мы рассмотрим специфику федеральных, местных, а также муниципальных платежных сборов подробнее.

Концепция налогообложения

Классификация налогов может быть осуществлена, исходя из принципов формирования платежных обязательств налогоплательщиков перед государством.

Так, в экономической системе может быть принята концепция, по которой субъекты налогов должны будут уплачивать сборы в бюджет пропорционально ключевым выгодам, получаемым от государства либо социума. То есть те граждане и организации, которые получают наибольшую выгоду, должны выполнять обязательства с целью формирования отмеченных выгод. Например, если предприниматели желают пользоваться возможностями для экспорта своей продукции, то они должны быть заинтересованы в стабильном функционировании необходимых государственных институтов. Поэтому им необходимо отчислять налоги в достаточных объемах для того, чтобы соответствующие структуры работали.

Другая концепция предполагает, что налогоплательщики перечисляют сборы в бюджет в корреляции с фактическим размером полученной выручки. Подобный подход довольно распространен в мире. Его в значительной мере задействует и российская налоговая система. Классификация налогов, о которой идет речь, может включать различные дополнительные критерии. Например, законодатель может акцентировать сбор платежей по широкому спектру оснований либо, наоборот, определить несколько ключевых статей налогообложения.

Сторонники диверсификации налогов, которая реализуется в рамках первого сценария, считают, что подобный подход способен повысить устойчивость экономики, гарантировать стабильность бюджетных поступлений в случае возникновения кризисных трендов в отдельных отраслях. В свою очередь, те исследователи, которые считают, что лучше определить несколько базовых источников бюджетных поступлений, аргументируют свою точку зрения более легкими способами администрирования подобной системы налогообложения, а также наличием большего количества способов законодательного регулирования сбора необходимых платежей.

Выше мы отметили, насколько распространена классификация налогов в РФ, исходя из их отнесения к федеральным, региональным либо муниципальным. Изучим их специфику подробнее.

Федеральные налоги

Данные сборы подлежат исчислению и уплате на всей территории России. Они устанавливаются и регулируются федеральным законодательством, по ряду оценок являются ключевыми с точки зрения формирования доходов бюджета страны, во многом определяют стабильность экономики, являются значимым ресурсом для поддержки региональных и местных бюджетов посредством дотаций, субвенций и иных механизмов финансирования. К федеральным налогам и сборам относятся:

Отметим, что перечень федеральных налогов, как тех, что представлены на других уровнях, может периодически корректироваться регулирующим законодательством.

Региональные налоги

- транспортный;

- налог на имущество предприятий;

- налог на игорный бизнес;

- лицензионные сборы субъектов РФ.

Установление региональных налогов осуществляется, как мы отметили выше, органами власти субъектов РФ, но с учетом положений, которые содержатся в НК РФ. Текущие критерии, которые включены в отмеченный федеральный источник права, предполагают, что региональные власти могут корректировать ставки, порядок и сроки выполнения платежных обязательств, если они не установлены в НК РФ.

Местные налоги

Следующий уровень налогообложения в РФ – местный. Уплачивать соответствующие сборы должны налогоплательщики в муниципалитетах: городах, районах, сельских поселениях. В числе местных налогов: земельный, на имущество физлиц. Полномочия по установлению критериев соответствующих платежей установлены законодательством в отношении различных муниципалитетов.

Что касается городских округов, включающих внутренние административные структуры, полномочия представительных органов, связанные с установлением, активизацией либо прекращением активностей муниципальных структур, могут быть реализованы властями города либо тех самых структур соотносительно с положениями законодательства субъекта РФ, в котором фиксируется разграничение полномочий между городскими округами и районами внутри них.

В городах федерального значения РФ местные платежи, которые предполагает распространенная классификация налогов и сборов в РФ, устанавливаются НК РФ, а также правовыми актами, принимаемыми органами власти соответствующих населенных пунктов. Касательно полномочий политических структур в городах федерального значения: они заключаются в возможности регулировать, как и в случае с региональными налогами, ставки, порядок и сроки перечисления соответствующих сборов, если данные критерии не прописаны в НК РФ.

Еще одна группа полномочий органов власти в городах федерального значения – установление специфики определения налоговой базы, а также льгот.

Федеральные, региональные либо местные налоги, которые не предусмотрены НК РФ, не могут применяться в России. В положениях Налогового кодекса могут фиксироваться также специальные налоговые режимы, предусматривающие дополнительные федеральные платежи, а также порядок установления соответствующих сборов. Соответствующие налоговые режимы могут предполагать освобождение от платежных обязательств субъектов, которые уплачивают в казну общие федеральные, региональные либо местные сборы.

Специальные режимы

Критерии классификации налогов, содержащиеся в законодательстве РФ, предполагают выделение отдельной категории платежных обязательств в виде специальных режимов. Исследуем их специфику подробнее. Специальные налоговые режимы фиксируются в положениях НК РФ и применяются в порядке, который предусмотрен данным источником права и иными законами, регулирующими налоги и сборы. В числе режимов, о которых идет речь:

- ЕСХН, или система налогообложения, адаптированная для сельскохозяйственных бизнесов;

- УСН – упрощенная система исчисления и уплаты сборов;

- ЕНВД – система уплаты вмененного дохода;

- патентная схема;

- система налогообложения, сопровождающая соглашения о разделе продукции.

Выше мы отметили, что принципы классификации налогов могут предполагать выделение дополнительных критериев отнесения платежей к тем или иным категориям. Так, например, УСН бывает двух типов – та, что предполагает уплату государству налога с выручки по ставке 6%, а также та, в рамках которой налогоплательщики перечисляют в бюджет 15% от прибыли.

Предусмотренные законодательством РФ виды налогов и их классификация в ряде случаев могут предполагать выраженную детализацию критериев исчисления платежей. Например, формула исчисления ЕНВД предполагает задействование сразу нескольких компонентов – базовой доходности, физического показателя, различных коэффициентов. Фактически можно вести речь о наличии в налоговой системе РФ нескольких десятков единых налогов на вмененный доход, исходя из различных сочетаний указанных элементов.

Компоненты налога

Классификация местных налогов, а также региональных и федеральных может базироваться на компонентах, формирующих платеж. Таковыми считаются:

- объект налогообложения;

- налоговая база;

- период;

- ставка;

- порядок исчисления платежа;

- сроки уплаты налога в бюджет.

Можно отметить, что данные компоненты зафиксированы в законодательстве.

Классификация по объектам

Распространена классификация налогов по объектам, которые являются, как мы отметили в начале статьи, составными частями платежей в государственный бюджет. Оснований для отнесения сборов к тем или иным категориям в рамках рассматриваемого критерия может быть достаточно много. Таковым может быть, например, уровень органа власти, утверждающего ставку либо порядок исчисления платежа.

Практическая полезность классификации налогов

Рассмотренные нами виды налогов и их классификация имеют важнейшее значение, прежде всего, с точки зрения выстраивания государственной стратегии формирования бюджета. Власти РФ могут обеспечить исчисление и направление в бюджет сборов сразу на трех уровнях, коррелирующих с системой государственного управления. Подобная схема, как считают многие исследователи, является одной из самых оптимальных для России. В связи с этим исключительно важную значимость имеет Налоговый кодекс, классификация налогов в соответствии с ним.

Платежи в бюджет, отнесенные к тем или иным категориям, имеют также большую научную значимость. Право как наука предполагает выработку теорий, объясняющих функционирование норм законов, включая те, что регулируют платежи в бюджет, а также определение оптимальных схем практического их применения. Соответствующие знания также могут иметь огромное значение при выстраивании государственной политики хозяйственного развития.

Резюме

Мы рассмотрели, на каких основаниях может быть реализована классификация налогов. Понятие прямого налога и косвенного также было расписано в нашей статье. Теперь попробуем резюмировать ключевые факты, изученные нами.

Итак, платежные обязательства перед бюджетом могут носить как физлица, так и организации. В числе базовых оснований для классификации налогов – отнесение таковых к категории прямых либо косвенных. В правовой системе РФ принят принцип распределения сборов по 3 основным категориям – федеральные, региональные, а также местные.

В ряде случаев налоги могут быть классифицированы, исходя из специфики составляющих их элементов.

Возможно выделение дополнительных категорий сборов посредством их детализации на основании тех или иных признаков (как в случае с ЕНВД). Если вести речь о неких базовых признаках, которые могут быть основанием классификации, в пример можно привести УСН. В данном случае есть 2 категории данного налога – уплачиваемый, как мы отметили выше, по ставке 6% с выручки либо исчисляемый в размере 15% от прибыли налогоплательщика.

Классификация налогов — это обоснованное распределение нало-гов и сборов по определенным группам, обусловленное целями и задачами систематизации и сопоставлений.

Классифицирующие признаки:

- способ взима-ния;

- принадлежность к определенному уровню управления;

- субъект налогообложения;

- способ или источник обложения;

- характер при-меняемой ставки;

- назначение налоговых платежей;

- дру-гой признак.

Виды налогов:

1) По степени переложения:

- прямые;

- косвенные.

2) По принадлежности к уровню правления:

- федеральные;

- региональные;

- местные.

3) По объекту обложения:

- с имущества (имущественные);

- с доходов (фак-тические и вмененные);

- с потребления (индивидуальные, универ-сальные и монопольные);

- с использования ресурсов (рентные).

4) По бухгалтерским источникам уплаты разгра-ничивает налоги по конкретным источникам их уплаты в составе выручки предприятия и ее структурных элементов. В качестве таких источников может выступать:

- выручка от реализации;

- себестоимость продукции;

- финансовые результаты деятельности до налогообложения прибыли;

- оплата труда и предпринимательский доход;

- валовая налогооблагаемая прибыль и другие доходы предприятия.

5) По субъекту обложения:

- взимаемые с юридических лиц;

- взимаемые с физических лиц;

- смешанные.

6) По способу обложения (в за-висимости от способа определения налогового оклада):

- «по деклара-ции»;

- «у источника»;

- «по уведомлению».

7) По применяемой ставке:

- прогрессивные;

- регрессивные;

- пропорциональные;

- твердые.

8) По назначению:

- абстрактные;

- целевые.

9) По срокам уплаты:

- срочные;

- периодические.

Из представленной совокупности следует выделить безусловную значимость четырех классификаций . Наибольшее теоретико-методологическое значение имеет разделение налогов на прямые и косвенные, а с практической точки зрения для федеративного госу-дарства, каким и является Россия, принципиальное значение имеет разграничение налогов по уровню правления. Для целей ведения системы национальных счетов (СНС) в России используют в сово-купности два классифицирующих признака: по объекту обложения и по источнику уплаты. Разграничение налогов по объекту обложе-ния используется также в международных классификациях ОЭСР и МВФ. Классифицирующий признак (по способу взимания) заложен в основу построения европейской системы экономических интегри-рованных счетов. Все остальные классификации имеют в большей мере локальную теоретическую или практическую востребованность.

По степени переложения

Прямые налоги — это малопереложимые налоги, взимаемые не-посредственно с дохода или имущества налогоплательщика. В этом случае основанием для налогообложения служат факты получения доходов и владения имуществом налогоплательщиком, а налоговые отношения возникают непосредственно между налогоплательщиком и государством. К группе прямых налогов в российской налоговой системе следует отнести такие налоги, как НДФЛ, ЕСН, на при-быль организаций, на имущество организаций, на имущество физи-ческих лиц, земельный и транспортный налоги.

Косвенные налоги — это успешно переложимые налоги, взимае-мые в процессе оборота товаров (работ и услуг), при этом включае-мые в виде надбавки к их цене, которая оплачивается в итоге ко-нечным потребителем. Производитель товара (работы, услуги) при их реализации получает с покупателя цену и сумму налога в виде надбавки к цене, которую в последующем перечисляет государству. Таким образом, косвенные налоги изначально предназначаются для перенесения реального налогового бремени их уплаты на конечного потребителя, а данную группу налогов зачастую характеризуют как налоги на потребление.

Косвенные налоги наиболее желанны для фискальных целей го-сударства, так как наиболее просты в аспекте их взимания и доста-точно сложны для налогоплательщиков в плане уклонения от их уплаты. Кроме того, они обеспечивают определенную устойчивость налоговых поступлений даже в условиях экономического спада, то-гда как поступления от прямых налогов на доходы более сущест-венно коррелируют с уровнем экономической активности.

Косвенное налогообложение менее заметно и более завуалиро-вано для конечного потребителя, так как номинальные и фактиче-ские налогоплательщики здесь различны. Номинальным налогопла-тельщиком, у которого с государством возникают налоговые право-отношения, являются производители и продавцы товаров (работ, услуг). Фактический (реальный) налогоплательщик — покупатель, не вступает в эти отношения и соответственно не замечает тяжести косвенных налогов. Характерным примером косвенного налогооб-ложения служат такие признанные общемировой практикой налоги, как НДС, акцизы, таможенные .

Вместе с тем при всех очевидных преимуществах косвенные на-логи имеют значимые недостатки. В первую очередь они не учиты-вают материального состояния реального налогоплательщика. Пря-мые налоги определяются уровнем дохода и стоимостью имущества налогоплательщика, косвенные же завязаны на уровень потребле-ния. Естественно, потребление обеспеченных людей в абсолютном исчислении больше объема потребления бедных, но в долевом со-отношении к доходам этих групп населения картина совершенно иная. Удельный вес потребления богатых в их доходах мал (у них превалируют сбережение и инвестиции, рекреация за рубежом, об-разование и т.д., не облагаемые косвенными налогами), в то время как все низкие доходы бедных «съедает» потребление. Поэтому кос-венное налогообложение для малообеспеченных слоев населения является более тяжелым, чем прямое, по которому им, как правило, предоставляются значительные преференции. А сами косвенные налоги зачастую характеризуют как «налоги на бедных». Кроме то-го, данные налоги, приводя к повышению цен на товары, ограни-чивают в определенной степени объем потребления, т.е. спроса, дестимулируя тем самым и предложение, а значит, и производство этих товаров.

По объекту обложения

Налоги с имущества (имущественные) — это налоги, взимаемые с организаций или физических лиц по факту владения ими опреде-ленным имуществом или с операций по его продаже (покупке). Следует отметить характерную черту — их взимание и размер не зависят от индивидуальной платежеспособности налогоплательщи-ка, а определяются характеристиками имущества: в транспортном налоге — мощностью двигателя, налоге на имущество — стоимо-стью, в земельном налоге — несколькими характеристиками, на-пример назначением земель, кадастровой оценкой.

Налоги с дохода — это налоги, взимаемые с организаций или физических лиц при получении ими дохода. Эти налоги в полной мере определяются платежеспособностью налогоплательщика. Раз-личают налоги с дохода:

- фактические, т.е. взимаемые по фактически полученному доходу;

- вмененные, взимаемые по доходу, который устанавливается заранее государством исходя из того, какой доход условно должен получить налогоплательщик, занимаясь данным видом предпринимательской деятельности.

К фактическим налогам с доходов можно отнести налог на прибыль организаций, НДФЛ, ЕСН, а также налоги в специальных режимах: единый сельскохо-зяйственный налог и налог в упрощенной системе налогообложе-ния.

К вмененным налогам с доходов можно отнести систему нало-гообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-дельных видов деятельности, а также применение упрощенной сис-темы налогообложения на основе патента. Встречается также выде-ление в данной группе в отдельную категорию налогов, взимаемых с фонда оплаты труда (ЕСН). Думается, что данный налог более логично вписывается в категорию фактических налогов, а разница в налогоплательщиках (в НДФЛ — налогоплательщик тот, кто полу-чает доход, а в ЕСН — тот, кто его выплачивает) в данном случае не является классифицирующим признаком.

Налоги с потребления (аналог группы косвенных налогов в пре-дыдущей классификации) — это налоги, взимаемые в процессе оборота товаров (работ, услуг), подразделяемые на индивидуальные, универсальные и монопольные. Индивидуальными налогами облага-ется потребление строго определенных групп товара, например ак-цизы на отдельные виды товара, универсальными — все товары (ра-боты, услуги), за отдельным исключением, например НДС, а моно-польными — производство и (или) реализация отдельных видов то-варов, являющиеся исключительной прерогативой государства. К таким товарам ранее традиционно относилась соль, два последних века основу их составляли алкогольные напитки и табачные изде-лия. В настоящее время большинство стран отходит от практики монопольного производства, отсутствуют такие налоги и в россий-ской налоговой системе.

Налоги с использования ресурсов (рентные) — это налоги, взи-маемые в процессе использования ресурсов окружающей природ-ной среды, а рентными их называют также потому, что их установ-ление и взимание связаны в большинстве случаев с образованием и получением ренты. К данной группе налогов следует отнести НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов, земельный налог.

По субъекту обложения

Классификация налогов по субъекту обложения, где различают налоги, взимаемые с юридических лиц, физических и смешанные, явля-ется также достаточно распространенной.

Следует отметить, что теоретическая значимость этой класси-фикации в последнее время существенно снизилась. Ранее доста-точно точная классифицирующая основа теперь размывается в свя-зи с бурным развитием малого бизнеса не столько в форме юриди-ческих лиц, сколько в форме физических лиц — индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Поэтому практически все налоги сейчас следует относить к смешанной группе, за исключением НДФЛ и на имущество физических лиц, составляющих группу налогов с физических лиц, и на прибыль ор-ганизаций и на имущество организаций, соответственно состав-ляющих группу налогов с юридических лиц.

По способу обложения

Классификация налогов по способу обложения востребована практикой администрирования. Здесь разграничивают налоги в за-висимости от способа определения налогового оклада: «по декларации», «у источника» и «по уведомлению». Наиболее распространен-ный способ определения налогового оклада, заложенный в подав-ляющем большинстве налогов, «по декларации», т.е. сумме налога, объявляемого (декларируемого) самим налогоплательщиком. Спо-соб «у источника» закладывается в налогах, предусматривающих институт налоговых агентов, на которых возлагается обязанность при выплате дохода в пользу налогоплательщика произвести удер-жание и перечисление налога в бюджет до момента его фактиче-ской выплаты, дабы исключить возможность уклонения от его уп-латы. В чистом виде данный способ реализуется только в ЦЦФЛ, но встречается также ограниченное использование налоговых аген-тов в НДС и налоге на прибыль организаций. Способ «по уведом-лению» закладывается чаще в налогах с немобильными объектами обложения, когда государственными органами составляется полный реестр (кадастр) этих объектов, а налоговым органом производится исчисление и уведомление налогоплательщика. Исчисление налога производится исходя из сопоставлений внешних признаков, напри-мер предполагаемой средней доходности, объектов налогообложе-ния. Данный способ реализуется в налогах: земельном, на имущест-во физических лиц, транспортном (для физических лиц).

По применяемой ставке

Классификация по применяемой ставке, подразделяет налоги на прогрессивные, регрессивные, пропорциональные и твердые.

Налоги с процентными (адвалорными) ставками — это налоги, величина ставки которых устанавливается в процентном исчисле-нии от стоимостной оценки объекта налогообложения (налоговой базы). Эти налоги напрямую зависят от размера дохода, прибыли или имущества налогоплательщиков. В данную группу входят на-логи с пропорциональными, прогрессивными и регрессивными ставками.

В налогах с пропорциональными ставками размер налоговых пла-тежей прямо пропорционален размеру дохода, прибыли или имуще-ства налогоплательщика, т.е. такие ставки действуют в неизменном проценте к стоимостной оценке объекта налогообложения (налого-вой базы). Данные налоги построены так, что отношение доходов (прибыли) после уплаты налогов к доходам (прибыли) до их уплаты остается неизменным вне зависимости от величины этих доходов (прибыли). Таким образом, превалирование этих налогов в налого-вой системы формирует ее нейтральность, не увеличивающую и не уменьшающую, а воспроизводящую неравенство после уп-латы налогов. К таким налогам относятся, в частно-сти, НДФЛ, налог на прибыль организаций, НДС, налог на имуще-ство организаций и физических лиц.

В налогах с прогрессивными ставками размер налоговых пла-тежей находится в определенной прогрессии к размеру дохода, прибыли или имущества налогоплательщика, т.е. такие ставки действуют в увеличивающемся проценте к стоимостной оценке объекта налогообложения (налоговой базы). Данные налоги построены так, что отношение доходов (прибыли) после уплаты налогов к доходам (прибыли) до их уплаты уменьшается при уве-личении этих доходов (прибыли). Таким образом, использование данных налогов в налоговой системе формирует ее прогрессив-ность, уменьшающую неравенство граждан после уплаты налогов. В настоящее время в российской налоговой систе-ме нет ни одного налога, использующего прогрессивную ставку, а до 2001 г. прогрессивным был подоходный налог (в подавляю-щем большинстве развитых стран он является прогрессивным).

В налогах с регрессивными ставками размер налоговых платежей находится в определенной регрессии к размеру дохода, прибыли или имущества налогоплательщика, т.е. такие ставки действуют в уменьшающемся проценте к стоимостной оценке объекта налогооб-ложения (налоговой базы). Данные налоги построены так, что от-ношение доходов (прибыли) после уплаты налогов к доходам (при-были) до их уплаты увеличивается при росте этих доходов (прибы-ли). Таким образом, использование данных налогов в налоговой системе формирует ее регрессивность, увеличивающую неравенство граждан после уплаты налогов. Характерным приме-ром являлся ЕСН.

Следует также отметить возможность использования в налогах прогрессии или регрессии простой и сложной (каскадной). Про-стая прогрессия (регрессия) равномерно увеличивает (уменьшает) налоговую ставку при росте стоимостной оценки объекта налого-обложения (налоговой базы). Сложная, или, как ее еще называют, каскадная, прогрессия (регрессия) предусматривает деление стои-мостной оценки объекта налогообложения (налоговой базы) на определенные части, при этом каждая последующая часть облага-ется повышенной (пониженной) процентной ставкой. Эти ставки увеличиваются (уменьшаются) ступенчато (каскадами), отсюда и соответствующее название.

В зависимости от метода установления налоговых ставок раз-граничивают:

- налоги с твердыми (специфическими) ставками — величина ставки устанавливается в абсолютной, твердой денежной сумме на единицу измерения налоговой базы; к ним относятся значительная часть акцизов, водный налог, сборы за пользование объектами жи-вотного мира и водных биологических ресурсов, большая часть государственной пошлины, транспортный налог, налог на игорный бизнес;

- налоги с процентными (адвалорными) ставками — величина ставки устанавливается в процентном исчислении от стоимостной оценки объекта налогообложения (налоговой базы); к таковым от-носятся, например, налог на прибыль, ЦЦФЛ, НДС;

- налоги с комбинированными (смешанными) ставками — вели-чина ставки устанавливается посредством сочетания (комбинирова-ния) специфических и адвалорных ставок; в качестве основной здесь, как правило, используется адвалорная ставка, но ее приме-нение ограничивается специфической ставкой снизу и(или) сверху определенной величины налоговой базы; характерным примером такого налога являлся ЕСН.

По назначению

Классификация налогов по назначению разграничивает их на абстрактные и целевые.

Абстрактные (общие) налоги, поступая в бюджет любого уровня, обезличиваются и расходуются на цели, определенные приоритетами соответствующего бюджета, т.е. посту-пления от общих налогов являются основным доходным источни-ков разноуровневых бюджетов. В любой налоговой системе к таким налогам относится подавляющее их большинство.

В отличие от об-щих целевые (специальные) налоги имеют заранее определенное це-левое назначение и строго закреплены за определенными видами расходов. Как правило, за счет специальных налогов формируются бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов.

Характерным примером специального налога служил ЕСН (а ныне это страховые взносы обязательного, но не налогового характера), поступления от которого формируют бюджеты трех государственных внебюджетных фондов РФ: пенсионного, обязательного меди-цинского страхования и социального страхования.

По бухгалтерским источникам уплаты

Классификация по бухгалтерским источникам уплаты разгра-ничивает налоги по конкретным источникам их уплаты в составе выручки предприятия и ее структурных элементов. В качестве таких источников может выступать: выручка от реализации, себестоимость продукции, финансовые результаты деятельности до налогообложения прибыли, оплата труда и предпринимательский доход, валовая налогооблагаемая прибыль и другие доходы предприятия.

Эта классификация имеет значительную востребованность в первую очередь со стороны налогоплательщиков, осуществляющих пред-принимательскую деятельность, и проверяющих их налоговых орга-нов. Для налогов, уплачиваемых физическими лицами, не осущест-вляющими этой деятельности, данная классификация не примени-ма. Источником уплаты налогов для них является исключительно доход в той или иной форме.

К налогам и сборам, уплачиваемым из выручки от реализации , от-носятся: НДС, таможенные пошлины, а также единые налоги, уп-лачиваемые организациями при применении специальных налого-вых режимов.

Налогами и сборами, относимыми на себестоимость продукции , являются: акцизы, государственная пошлина, транспортный и зе-мельный налоги, уплачиваемые в связи с осуществлением предпри-нимательской деятельности, НДПИ, водный налог, сборы за пользо-вание объектами животного мира и водных биологических ресурсов, обязательные страховые взносы (для плательщиков, производящих выплаты физическим лицам).

Налоги, относимые на финансовый результат деятельности , — это налог на имущество организаций и на игорный бизнес.

Налоги, относимые на оплату труда и предпринимательский доход , — это НДФЛ и обязательные страховые взносы (для адвокатов, инди-видуальных предпринимателей по собственным доходам), а также единые налоги, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями при применении специальных налоговых режимов.

2.2 Классификация налоговВ настоящее время виды налогов и сборов как важнейшей составляющей налоговой системы весьма разнообразны. Налоги можно классифицировать по разным признакам.

Все налоги, действующие на территории РФ, в зависимости от уровня установления подразделяются на три вида:

- федеральные:

- региональные;

- местные.

Федеральные налоги устанавливаются, отменяются и изменяются НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ.

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате на всей территории соответствующих субъектов РФ. Правительство субъектов Федерации наделено правом вводить или отменять региональные налоги на своей территории и изменять некоторые элементы налогообложения в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Местные налоги регламентируются законодательными актами федеральных органов власти и законами субъектов РФ. Органам местного самоуправления в соответствии с НК РФ предоставлено право вводить или отменять на территории муниципального образования местные налоги и сборы.

Классификация налогов в РФ в зависимости от уровня установления

|

Уровень установления |

Налоги |

|

Федеральные |

|

|

Региональные |

|

|

Местные |

|

При введении в действие на территории соответствующего субъекта РФ налога на недвижимость прекращается действие налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц и земельного налога.

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются следующим образом:

- прямые;

- косвенные.

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, владение и пользование которым служит основанием для налогообложения. К прямым налогам относятся:

- налог на доходы физических лиц;

- налог на прибыль организаций;

- налоги на имущество как юридических, так и физических лиц.

Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление, непосредственно включаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки и уплачиваются потребителями. Эти налоги предназначены для перенесения реального налогового бремени на конечного потребителя. При косвенном налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы, услуги), а носителем и фактическим плательщиком данного налога выступает потребитель. К косвенным налогам относятся:

- налог на добавленную стоимость;

- акцизы;

- таможенные пошлины и др.

Косвенные налоги - наиболее простые для государства с точки зрения их взимания, но достаточно сложные для налогоплательщика с точки зрения укрывательства от их уплаты. Привлекательны для государства эти налоги еще и потому, что их поступления в казну прямо не привязаны к финансово-хозяйственной деятельности субъекта налогообложения и фискальный эффект достигается в условиях падения производства и даже убыточной работы организаций.

Вместе с тем государство в силу этих особенностей косвенного налогообложения вынуждено использовать и прямые налоги, чтобы под налоговое воздействие подпало как можно большее число объектов деятельности налогоплательщика. Все это в комплексе создает достаточную устойчивость налоговых поступлений и одновременно усиливает зависимость размера уплачиваемых налогоплательщиком налогов от эффективности его деятельности.

Нередко на практике проводят разделение налогов в зависимости от их использования:

- общие;

- специальные.

К общим налогам относятся большинство взимаемых в любой налоговой системе налогов. Их отличительная особенность заключается том, что после поступления в бюджет они обезличиваются и расходуются на цели, определенные в соответствующем бюджете.

В отличие от них специальные налоги имеют строго целевое предназначение и «закреплены» за определенными видами расходов. В частности, в РФ примером специальных налогов могут служить:

- транспортный налог;

- налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы.

В зависимости от установленных ставок налогообложения налоги бывают:

- твердыми;

- процентными (пропорциональными, прогрессивными и регрессивными).

В зависимости от финансово-экономической целесообразности и отражения в бухгалтерском учете налоги классифицируются следующим образом:

- включаемые в продажную цену товаров (работ, услуг);

- относимые на издержки обращения и затраты производства;

- относимые на финансовые результаты;

- уплачиваемые за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении налогоплательщика.

В зависимости от принадлежности к уровню бюджета налоги можно подразделить так:

- закрепленные;

- регулирующие.

Закрепленные налоги непосредственно и целиком поступают в конкретный бюджет или во внебюджетный фонд. Среди них выделяют налоги, поступающие в федеральный, региональный и местные бюджеты.

Регулирующие налоги поступают одновременно в бюджеты разных уровней в пропорции, определенной бюджетным законодательством.

Классификация налогов в РФ в зависимости от субъектов налогообложения

|

Субъект налогообложения |

Налоги |

|

Налоги, уплачиваемые юридическими лицами |

|

|

Налоги, уплачиваемые физическими лицами |

|

|

Смешанные налоги |

|

Специальные налоговые режимы в соответствии с НК РФ:

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности;

- упрощенная система налогообложения;

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

Особенность этих налогов состоит в том, что со дня их введения на территории соответствующих субъектов Федерации с налогоплательщиков, как правило, прекращается взимание большинства налогов, предусмотренных НК РФ.