Свет / Подключение к электросетям

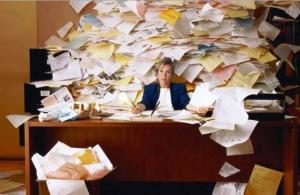

Любой, кто начинает непростой процесс подключения электричества не может не столкнуться с электросетевой компанией. Их громоздкая структура, бюрократия, равнодушие и хамство сотрудников — притча во язытцах. Ощущение безысходности и бесперспективности в борьбе за свои законные интересы - вот что испытывает практически каждый, кто сталкивается с этим миром. И тем не мене, чтобы бороться за свои права, надо знать, кто выступает на другой стороне. Статья юриста Анатолия Бакеева дает необходимую базу для понимания, что же такое электросетевые компании.

Электросетевые компании: что это такое?

Естественным вопросом каждого желающего подключиться к электрическим сетям будет, наверное, вопрос, а зачем, собственно говоря, ему так уж необходимо знать, что же представляют собой эти организации - электросетевые компании? Так ли это важно?

Ответ, в общем-то, лежит на поверхности. Очень редко приходилось слышать положительные отзывы о быстром или же безукоризненном подключении к электрическим сетям. А если заглянуть на специализированные сайты и форумы, где бурно обсуждаются проблемы подключения к электрическим сетям, то можно почитать много нелицеприятных и даже непечатных выражений…. в адрес энергетиков. Не меньше нареканий в их адрес звучит по поводу плохого качества электроснабжения. При этом жалующиеся часто не отличают энергосбытовые организации от электросетевых, считая, что это одна и та же организация, либо путая их цели и задачи.

Путаница в понимании существующей разницы между этими организациями, сложность организационной структуры большей части электросетевых компаний приводит к совершенно не оправданным потерям времени на поиски именно той организации, в которую следует подавать заявления на подключение и иные заявления и жалобы. В конечном счете, это создает у большей части обращающихся к электросетевым компаниям ощущение безысходности и бесперспективности в « борьбе» за отстаивание своих законных прав и интересов.

Элекстросетевые компании: как появились?

В тоже время для относительно полного понимания целей деятельности электросетевых компаний вполне достаточно знать, что это, во-первых, весьма внушительная часть электроэнергетической отрасли, подвергшейся реформированию.

Общеизвестный факт разделения электроэнергетики на генерацию и электрические сети (то есть те самые электросетевые компании) в общем-то, доступен для широкого понимания. Менее понятно выделение в самостоятельные структуры еще и энергосбытовых организаций. Но поскольку все это произведено в полном соответствии с принятым в 2003 году Федеральным законом « Об электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 26.03.2003 г.), то поэтому остается это только принять и постараться в нем разобраться.

Электросетевые компании ФСК и холдинга МРСК

Во-вторых, сами электросетевые компании во многом отличаются друг от друга (это обусловлено эксплуатируемыми ими электрическими сетями). Поскольку подавляющее большинство конфликтующих с электросетевыми организациями, как правило, выше их регионального руководства не поднимается, можно оставить без подробного описания высоковольтные магистральные сети, находящиеся в эксплуатации у электросетевых предприятий системы ОАО « ФСК» (ОАО „Федеральная сетевая компания“ — это самая высшая руководящая структура федерального значения).

Следует только упомянуть о принятом в начале 2012 года Правительством РФ решении о реорганизации путем присоединения к ОАО « ФСК» ОАО „Холдинг МРСК“. Это очень важное событие в жизни электросетевых компаний, да и в самой электроэнергетической отрасли, влекущее в дальнейшем существенные изменения в деятельности этих компаний. Впрочем, для рядовых потребителей услуг электросетевых компаний это может остаться незамеченным.

Отдельно следует охарактеризовать систему электросетевых компаний, управляемых упомянутым выше ОАО « Холдинг МРСК» (МРСК - это межрегиональные распределительные сетевые компании). Именно с этими электросетевыми компаниями вынуждено сталкиваться большинство заявителей. Это самая значительная и сложно организованная система электросетевых компаний, созданных на базе бывших государственных электроэнергетических предприятий, подчинявшихся ранее существовавшему союзному Министерству энергетики СССР.

Небольшой, но необходимый экскурс в историю электросетей

Здесь и сейчас совершенно нет никакой необходимости в детализации и раскрытии подробностей истории их переименований, приватизации и акционирования. Можно только отметить, что к настоящему времени построение этих компаний практически привязано к созданным федеральным округам Российской Федерации. Важно в этой системе понимать, что находящиеся под управлением ОАО « Холдинг МРСК», электросетевые компании (так называемые ОАО „МРСК“ регионов) сами управляют в свою очередь бывшими областными (преимущественно областными, но не только) АО-Энерго.

В период реформирования электроэнергетики их (АО-Энерго) поэтапная реорганизация привела к образованию на их основе, так называемых, филиалов ОАО « МРСК» регионов. Утратив статус юридического лица и став такими филиалами, бывшие АО-Энерго, все также продолжают управлять всей той структурой, ранее существовавшей до реорганизации, но также претерпевшей соответствующие преобразования.

Входившие в нее (структуру) до этих преобразований бывшие филиалы АО-Энерго практически только переименовались и стали сейчас называться производственными отделениями (важно не путать их с производственными объединениями) филиалов ОАО « МРСК региона». Особым статусом пользуются электросетевые компании, хотя и входящие в систему ОАО „МРСК“ регионов, но ведущие свою деятельность в городах федерального значения и в городах-миллиониках (правда, не во всех).

Вот такая сложно подчиненная система электросетевых компаний ОАО « Холдинг МРСК» и требует от всех обращающихся в эти компании ясного понимания. Разбираясь в иерархии перечисленных выше структур легче понять серьезную дифференциацию правомочий и обязанностей должностных лиц всех этих структурных подразделений. Созданная вертикаль управления породила чрезвычайно изощренную систему делегирования прав, отражаемых в доверенностях, выдаваемых на всех уровнях управления региональных ОАО „МРСК“. Знать об этой системе нужно, общаясь с любыми должностными лицами этих структур и понимая их права и обязанности.

Для лучшего представления организационного построения системы электросетевых компаний, подведомственных ОАО « Холдинг МРСК», можно привести следующую схему:

Схема электросетевых компаний Холдинга МРСК

Местные электросетевые компании

Электросетевые компании других групп, о которых пойдет речь ниже, не имеют такой сложной структуры и в них отсутствуют такие промежуточные звенья, как филиалы и тем более производственные отделения. Впрочем, теоретически, в каких-то компаниях могут быть и филиалы, так как по действующему законодательству такая возможность предусматривается. А вот наличие, так называемых, производственных отделений вряд ли можно предполагать, так как это эксклюзивная находка исключительно в ОАО « Холдинг МРСК».

Вторая, достаточно большая по количеству, группа электросетевых компаний - это также давно существующие предприятия (бывшие государственные), но находившиеся вне ведения союзного Министерства энергетики СССР и подчинявшиеся областным (краевым) управлениям местного жилищного хозяйства облкрайисполкомов, так называемые Облкоммунэнерго.

В большинстве случаев эти электросетевые компании даже сохранили свои наименования, хотя и стали, как правило, открытыми акционерными обществами. К этой же группе следует отнести такие же давние по происхождению электросетевые компании, действующие в пределах одного либо двух-трех административных территориальных образований (городов или районов областного или краевого подчинения). Здесь уже такого однообразия в организационно-правовых формах не наблюдается и поэтому существуют как хозяйственные общества (ОАО, ООО), так и унитарные предприятия (ОГУП, МУП).

Электросетевые компании — « наследники» крупных предприятий

К третьей группе электросетевых компаний следует отнести вновь (относительно) созданные компании, образованные путем реорганизаций крупных производственных предприятий (как правило, градообразующих) и выделения из них крупных энергетических подразделений (служб главного энергетика, например). Эти действия были произведены как выведение непрофильных активов, поскольку в действительности на обслуживании энергетических служб этих крупных предприятий практически находились не только внутрипроизводственные электрические сети, но и сети городов и районов. Освобождение крупных производств от бремени содержания именно таких сетей и было основной целью создания таких электросетевых компаний.

К той же третьей группе можно отнести и вновь созданные электросетевые компании, образованные в больших городах (в основном городах-миллиониках и областных центрах) крупными строительными организациями, решившими созданием своих электросетевых компаний насущные проблемы освобождения от бремени содержания вновь построенных объектов электросетевого хозяйства. Как показывает практика их деятельности, такие решения себя вполне оправдывают. Остальная часть электросетевых компаний, также вновь создаваемых в последнее время, представляет собой совершенно небольшие организации, обладающие незначительным (в сравнении с электросетевыми компаниями первых двух групп) по количеству объемом электросетевого оборудования.

Электросетевые компании - кто работает с населением?

Объединяет все перечисленные группы электросетевых компаний наличие в их структурах (см. схему выше) самых низовых структурных подразделений, работающих, как говорится, непосредственно « на земле» и называемых районами электрических сетей или сокращенно РЭС. Даже правильное понимание сути названия этих низовых подразделений уже не позволит допускать ошибок при обращении в РЭС и общении с их персоналом.

Следует обязательно понимать то, что под районом тут подразумевается не территориальное административное образование, а обычное производственное подразделение, аналогичное производственному цеху или участку на предприятии. Ну, вот такая производственная терминология возникла и прижилась за десятилетия деятельности электроэнергетических предприятий. И поэтому называть РЭС просто районными электрическими сетями будет неправильно. Заблуждаясь вследствие такой ошибки, можно потерять массу времени, разрешая, например, проблему поиска именно того РЭС, в который надо обратиться с заявлением (жалобой).

Районные электросети - граница компетенций

К особенностям производственной деятельности РЭС следует отнести то, что в зону их обслуживания могут входить электрические сети не только своего, но и соседних административных территориальных образований, не совпадающих с наименованием РЭС. Такая система действует в основном за пределами областных центров. В областных же центрах, имеющих районное деление, бывает, что РЭС вынужден обслуживать какие-то участки электрических сетей, выходящих за пределы своего административного территориального образования. Это объективно обусловлено технологическими особенностями работы электрических сетей и исключить их, невозможно.

И это очень часто приводит к заблуждениям заявителей, не сумевших понять куда же именно им обращаться (в качестве показательных примеров такой проблемы можно указать, допустим, поднятые на одном из форумов темы: http://www.forumhouse.ru/threads/112350/, http://www.forumhouse.ru/threads/145111 и http://www.forumhouse.ru/threads/149351/ где обсуждались в числе проблем и проблемы непонимания адреса РЭС, в который следовало заявителю обращаться и функций сетевых организаций и зон их обслуживания).

Особенностью правового статуса РЭС является отсутствие у РЭС каких-либо значимых правомочий на вступление в договорные отношения с организациями и гражданами и разрешение связанных с ними вопросов. Наименьшими правами в этой сфере обладают РЭСы, входящие в систему ОАО « Холдинг МРСК». Это самые „не уполномоченные“ низовые структурные подразделения, не имеющие права даже вступать в переписку с организациями и гражданами.

В остальных группах электросетевых компаний объем полномочий РЭСов может варьироваться, но, как правило, этот объем полномочий больше чем в системе ОАО « Холдинг МРСК». В любом случае, общаясь с персоналом РЭС, нужно обязательно выяснять наличие у его (РЭС) руководства полномочий на разрешение имеющегося к РЭС (а правильнее сказать, к электросетевой компании) вопроса. По крайней мере, спрашивать в начале общения (можно и в конце, этот тактический вопрос лучше решать по ситуации) с руководством РЭС наличие доверенности, уполномачивающей его на разрешение конкретных вопросов. Уже один такой вопрос может дисциплинировать руководителя РЭС.

Электросети: где же принимаются решения?

Итак, надо в любом случае понимать, что РЭС является самым низовым структурным подразделением любой электросетевой компании, не имеющим статуса юридического лица, и не принимающим окончательного решения по любому возникающему вопросу, в том числе и по вопросам имущественного характера (РЭСы никаких самостоятельных имущественных прав на электросетевые объекты, к примеру, не имеют).

Окончательное решение всегда принимается на вышестоящем уровне управленческой структуры электросетевой компании. Именно на том уровне всегда можно и следует обжаловать действия (бездействие) руководства РЭС. Письменные обращения в РЭС с жалобами и претензиями в основном можно признать нецелесообразыми по причине отсутствия у начальников РЭС (особенно в системе Холдинга МРСК, как уже упоминалось выше) права даже вести официальную переписку. Обращаться в эти РЭС с какими-то письменными обращениями также неуместно, как и направлять письма на завод не его руководству, а ка кому-то начальнику цеха. Поэтому обращаться с заявлениями и претензиями следует только в вышестоящие над РЭС управленческие подразделения электросетевых компаний. Это позволит значительно сократить время, необходимое для решения вопроса.

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что только такие знания о деятельности электросетевых компаний позволят быстрее добиваться положительного результата в разрешении своих вопросов тем, кто туда вынужден обращаться.

15 января 2018Термин, который представлен в заголовке, имеет множество различных применений. Мы посмотрим на сетевую организацию и в общем, и в частных смыслах. Выделим исходя из этого ее особенности, основные сферы, где она может быть актуальна.

Общее определение

Итак, в самом общем смысле сетевая организация - это учреждение, которое использует в управлении бизнесом и производством именно сетевые отношения, технологии, связи.

Таким образом, форма подразумевает юридическую независимость фирм, которые объединились в сеть. Их взаимодействие при этом зиждется на основе договоров. Перед иными формами организаций она выигрывает из-за обладания общей ресурсной базой и единой информационной сетью.

Подведем итог. Сети - это самые гибкие на сегодня управленческие структуры, которые функционируют за счет совместной базы ресурсов. И ключевой в ней будет именно информация.

Сетевая форма организации: достоинства и недостатки

Учреждение с сетевой структурой относится к адаптивным. Такая организация демонстрирует один из новейших подходов к департаментализации. Ведь наличие сетевой структуры говорит о доверии большого спектра своих функций независимым контрагентам. Сама же организация в этом случае выступает небольшим головным центром. Ее главная задача - контролировать деятельность своих контрагентов.

Выделим основные достоинства и недостатки сетевой организации.

| Плюсы | Минусы |

| Возможность привлечь в определенный момент времени только нужные на тот час ресурсы | Нет непосредственного контроля деятельности контрагентов со стороны головного офиса |

| Повышенная гибкость реагирования на постоянно меняющиеся условия окружающего бизнес-мира | Исходя из предыдущего пункта возникает некоторая степень неопределенности при воплощении рабочих задач |

| Большое разнообразие рабочих заданий | Непредвиденный разрыв отношений с субподрядчиком может порой парализовать деятельность всей системы |

| Повышенный уровень удовлетворенности результатами собственного труда | Снижение уровня лояльности работающих в головном офисе - от их услуг всегда могут отказаться в пользу стороннего контрагента |

А теперь перейдем к следующей мысли.

Цели создания сетей

Озвучим основные цели основания сетевых организаций:

- Формирование общей базы ресурсов.

- Создание общей информационной "копилки" для постоянного обмена знаниями и опытом.

- Распределение рисков между участниками.

- Из-за возникновения синергического сетевого эффекта планируется достичь максимизации общей прибыли.

На устойчивость созданной сети прямое влияние оказывают следующие факторы:

- Доверие между партнерами, формирование внутрикорпоративной культуры.

- Как наличие, так и скрупулезное исполнение внутренних стандартов организации всеми участниками.

- Согласованность действий партнеров.

- Устойчивость информационных связей между ними - для этого общий сетевой ресурс постоянно должен пополняться новыми знаниями, наблюдениями.

Основные особенности

Перечислим ключевые особенности сетевой организации:

- Наличие рыночных отношений между основными звеньями: от сырьевых поставок до конечного этапа реализации товара.

- Основа деловых отношений между поставщиком, производством, структурами сбыта - контракты.

- На формирование взаимодействий "поставщик-производитель", "производитель-продавец" большое влияние оказывает рынок.

- Внутри организации формируются команды, задача которых - реализовывать особо значимые проекты.

- Производитель всегда выбирает поставщика с наиболее выгодными целями, а тот, в свою очередь, фабрику, контракт с которой наиболее комфортен.

- В общем плане сетевые организации характеризует автономность, гибкость, адаптивность, тяготение к использованию инноваций.

- Есть тенденция к установлению корпоративных отношений между участниками цепи.

Территориальная сетевая организация (ТСО)

Чтобы дать исчерпывающее определение, обратимся к ФЗ №35 "Об электроэнергетике". Исходя из этого акта, сетевая организация, энергия могут быть связаны между собой.

Перейдем к определению. Таковым считается учреждение, которое передает электрическую энергию, используя при этом те объекты электросетевого хозяйства, которые не относятся к общероссийской единой национальной сети.

Лишь только в отдельных случаях, допускаемых ФЗ №35, эта организация имеет право использовать для оказания своих услуг объекты (или какую-то их часть), включенные в единую российскую электросеть.

Давайте разберемся, какая форма по российским законам может считаться электрической сетевой организацией.

Что может именоваться ТСО?

Согласно Постановлению российского правительства №184, принятому в 2015-м, ТСО может считаться организация, которая соответствует сразу всем перечисленным ниже критериям:

- Имеет ряд силовых трансформаторов, чья общая мощность превышает 10 МВА.

- Имеет воздушные или кабельные линии передачи электроэнергии 2 и более уровней напряжения:

- Высокого (110 кВ и более). Первого среднего (35 кВ и более). Второго среднего (1-20 кВ). Низкого (менее 1 кВ).

- Отсутствие трех фактов применения корректировки цен или/и понижающих коэффициентов.

- Имеет выделенный абонентский номер телефона для обращений потребителей по поводу вопросов о передаче электрической энергии и технологического обслуживания.

- Имеет свой официальный сайт.

Сетевое взаимодействие

Перейдем теперь к организациям сетевого взаимодействия. Это тесно сотрудничающие между собой образовательные учреждения, объединившиеся для общего использования студентами культурных, познавательных, научных, спортивных ресурсов.

Цели такой формы воплощения образовательных программ следующие:

- Общее повышение качества образования.

- Расширение области доступа студентов к современным средствам обучения, технологиям.

- Предоставление возможности выбора из большего спектра профилей подготовки.

- Углубленное изучение интересных специализаций, курсов.

- Совершенствование своей профессиональной компетенции за счет опыта коллег.

- Эффективное использование образовательных общих ресурсов.

- Повышение конкурентоспособности выпускных курсов как на российском, так и международном рынке труда.

Регуляция сетевого образования

Деятельность сетевых образовательных организаций регулирует ФЗ №273 "Об образовании в РФ". Последней редакции он подвергся в декабре 2017 года. Согласно этому акту, сетевыми являются учреждения, которые предоставляют своим учащимся освоение программ на основе ресурсов сразу нескольких образовательных организаций. К последним могут относиться также научные, физкультурно-спортивные, медицинские, производственные и иные центры, где возможно проводить обучение, практику для студентов (учебную и производственную) и осуществлять иную полезную для усвоения знаний деятельность.

Сетевая форма взаимодействия между учебными учреждениями, согласно ФЗ №273, осуществляется на основе договора. Также данные организации должны составить общую образовательную программу.

Что касается соглашения между ними, то оно обязательно должно включать в себя следующее:

- Направление, вид и уровень общей образовательной программы.

- Наименование статуса обучающихся в образовательных сетевых организациях, правила приема в данные вузы, колледжи, информация об организации академической мобильности студентов.

- Порядок и условия осуществления обучения по общей программе: распределение обязанностей между учебными заведениями, объем и характер совместно используемых ресурсов.

- Информация о документе об образовании (квалификации), который будет выдан студенту по окончании усвоения своего курса в сетевой образовательной организации.

- Сроки актуальности данного договора. Условия изменения его условий или прекращения действия.

Сетевая модель организации данных

В заключение рассмотрим сетевую организацию данных. Так называется логическая модель последних, которая является расширением иерархического подхода (база данных представляется в виде многоуровневого древа). Это математическая строгая теория обработки данных в их сетевых базах.

Между иерархической и сетевой организацией данных есть ключевое отличие - в первом случае запись-потомок располагает только одним предком, а во втором (сетевом) - любым количеством предков. Таким образом, сетевая база данных состоит из комплекта экземпляров определенного типа записи и комплекта экземпляров определенного типа связей между данными записями.

Плюсом такой модели можно считать имение возможности достаточно эффективной реализации по показателям оперативности и затрат памяти. Минусы - ощутимая жесткость и сложность схем сетевых БД. Недостаток наблюдается и такой: чтобы изменить структуру данных, нужно изменить и само приложение.

На основе сетевой модели организации данных построена сетевая СУБД (система управления базами данных). Ее основными терминами считается элемент (узел), связь и уровень.

Таким образом, мы разобрали общее определение сетевой организации. Это одна из новых и эффективных форм ведения бизнеса со своими особенностями, целями, плюсами и минусами. Актуальны сегодня ТСО в электроэнергетике, образовательные учреждения сетевого взаимодействия. Кроме этого, данная форма характерна и для организации моделей данных.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики устанавливает Федеральный закон (ФЗ) «Об электроэнергетике», который определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении ими деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Рассмотрим основные термины, применяемые в этой области.

Розничный рынок электроэнергии (мощности) – это законодательно установленная в рыночных условиях в рамках объединенной энергетической системы (ОЭС) и вне оптового рынка сфера купли-продажи электроэнергии (мощности) на основе баланса спроса и предложения продавцов и покупателей без лимитирования минимальных объемов продаж-покупок электроэнергии (мощности).

Продавец электрической энергии (мощности) – юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на право продажи электрической энергии (мощности) в рамках ОЭС субъектам хозяйствования, в том числе (в перспективе) субъектам рынка на оптовом и/или розничном рынке электроэнергии (мощности).

Покупатель электрической энергии (мощности) – это юридическое или физическое лицо, имеющее право приобретать электрическую энергию (мощность) в рамках ОЭС в качестве хозяйствующего субъекта, в том числе (в перспективе) в качестве субъекта рынка на оптовом и/или розничном рынке электроэнергии (мощности) в целях перепродажи или для собственных нужд.

В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 37, п. 1) к субъектам розничных рынков электроэнергии относятся потребители электрической энергии, энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, территориальные сетевые организации, осуществляющие услуги по передаче электрической энергии, субъекты оперативно-диспетчерского управления, осуществляющие указанное управление на уровне розничных рынков, производители электрической энергии, не имеющие права на участие в оптовом рынке электроэнергии.

Электросетевая организация представляет собой юридическое лицо, которое имеет в собственности или на ином законном основании электрические сети и осуществляет хозяйственную деятельность по передаче и распределению электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства. При присоединении энергетических установок уполномоченной сетевой организации к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации.

Электросетевые компании осуществляют транспортировку электрической энергии от ее производителей к ее потребителям. Поскольку электросетевой сектор относится к естественным монополиям, тарифы на передачу электрической энергии подлежат государственному регулированию. Тарифы на энергию устанавливаются не ее производителями, а государственными энергетическими комиссиями. Поэтому энергоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на электроэнергию. Для государства же до сих пор остается проблемой изыскание эффективных способов управления естественными монополиями, поскольку на монопольном рынке покупатель электроэнергии не может выбирать и контролировать поставщика товара.

Естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

К органам государственного регулирования относятся:

Федеральный орган исполнительной власти – Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) РФ, осуществляющая государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным, в соответствии с ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию» (ст. 6), к ее полномочиям;

органы исполнительной власти субъектов РФ – региональные энергетические комиссии (РЭК) субъектов РФ, осуществляющие государственное регулирование тарифов по вопросам, отнесенным в соответствии с указанным ФЗ к их полномочиям.

Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию обусловлено естественной монополией энергоснабжающих организаций и, в соответствии со ст. 3 ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию», осуществляется в целях:

защиты экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов;

создания механизма согласования интересов производителей и потребителей электрической энергии;

формирования конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффективности его функционирования и минимизации тарифов;

создания экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих технологий в производственных процессах;

обеспечения юридическим лицам – производителям электрической энергии (мощности) независимо от организационно-правовых форм права равного доступа на Федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии и мощности (ФОРЭМ).

Таким образом, цели, определенные законом, состояли в совершенствовании ценообразования в отечественной электроэнергетике. Но, к сожалению, задачи, поставленные этим ФЗ, оказались не выполненными.

Специалисты в области энергетики признают, что капиталовложения в деятельность сетевых компаний шли в основном на недопущение и ликвидацию «пожарных» ситуаций (таких, например, как крупнейшая авария на подстанции «Чагино» в мае 2005 г. или пиковые нагрузки в Московском регионе, когда в жаркий период из-за повышенного потребления электроэнергии кондиционерами возникает острый дефицит мощности, и т. п.). При этом имеющиеся немалые резервные мощности сетевых компаний в обычные (безаварийные) периоды работы энергосистемы простаивали без какой-либо пользы. В результате техническая и экономическая эффективность текущей деятельности сетевых компаний была и остается на низком уровне.

Именно по этим причинам руководство страны по предложению РАО «ЕЭС России» в качестве временной меры по выходу из такой кризисной ситуации ввело новый способ финансирования капитальных вложений сетевых компаний – в виде взимания платы с потенциальных потребителей электрической энергии за технологическое подключение к электросетям.

Здесь уместно напомнить, что начиная с 1977 г. электроэнергетику ряда развитых стран потрясли около 20 крупных аварий с суммарной потерей мощности свыше 200 ГВт. Аварии сопровождались катастрофическим ухудшением условий существования сотен миллионов человек. Самая крупная из них произошла в августе 2003 г. на территории США и Канады с отключением на многие часы свыше 60 ГВт нагрузки потребителей. В результате около 10 мегаполисов этих стран были парализованы, многие тысячи людей оказались запертыми в вагонах метро, лифтах, прекратили работу системы вентиляции, водоснабжения и канализации, отключились системы охранной сигнализации, что вызвало повсеместные грабежи. Непосредственный ущерб составил около 30 млрд долларов.

После упомянутой августовской аварии 2003 г. в США и Канаде руководство РАО «ЕЭС России» провело совещание, на котором А. Чубайс заявил, что подобное у нас невозможно, поскольку электроэнергетика страны построена по-другому. Но это все было в прошлом, когда основные электроэнергетические фонды России, созданные в советский период, строились еще по централизованному принципу, что обеспечивало безаварийную работу даже в период экономического кризиса 1990-х годов.

После прихода в РАО «ЕЭС России» нового менеджмента и, по сути, отстранения профессионалов от управления отраслью началось преобразование Единой энергетической системы России «на американский манер», без учета специфики технологических процессов в отрасли. В результате имели место несколько масштабных аварий, в том числе в 2003 г. в Северо-Кавказском регионе с отключением 600 МВт («Промышленные ведомости», 2005, № 4–5). 25 мая 2005 г. на подстанции «Чагино» в Москве произошла уже упомянутая крупная авария, в результате которой на несколько часов была отключена подача электроэнергии в несколько районов Москвы, Подмосковья, а также Тульской, Калужской и Рязанской областей. Несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в остановившихся поездах московского метро и в лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих и государственных организаций. Необходимо учитывать, что последствия аварий в системах электроснабжения затрагивают также системы водоснабжения и теплоснабжения, и это провоцирует дополнительные протестные настроения в обществе.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – самостоятельный вид деятельности электросетевых компаний – представляет собой процедуры подключения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Впервые понятие «технологическое присоединение» появилось в ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ.

Технологическое присоединение – это осуществляемый сетевой организацией на основании договора с заказчиком (заявителем) комплекс следующих мероприятий:

по подготовке и выдаче заказчику технических условий (ТУ);

по выполнению обеими сторонами этих ТУ;

по фактическому присоединению энергопринимающего устройства заказчика к электрической сети данной электросетевой организации;

по обеспечению работы этого энергопринимающего устройства;

по проверке выполнения выданных ТУ;

по составлению акта о технологическом присоединении электросети;

по выдаче разрешения на присоединение мощности.

Заказчик представляет собой юридическое или физическое лицо, заявившее о необходимости присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети.

Энергопринимающее устройство – это совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), находящихся у заказчика в собственности или на ином законном праве и обеспечивающих возможность потребления электрической энергии.

Электрическая сеть представляет собой совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, включающая подстанции, распределительные устройства (РУ), токопроводы, воздушные (ВЛ) и кабельные (КЛ) линии электропередачи, работающие на определенной территории. Электрическая сеть в условиях рыночной энергетики является одним из элементов естественной монополии.

Уполномоченная сетевая организация по работе с потребителями (уполномоченная сетевая организация) – это электросетевая организация, осуществляющая в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ технологическое присоединение конечных потребителей к распределительным электрическим сетям на территории субъекта РФ. В Москве уполномоченной сетевой организацией является ОАО «МОЭсК». Организации, имеющие на праве собственности или ином законном основании РУ генерирующих источников, рассматриваются как сетевые организации.

Электросетевые объекты уполномоченной сетевой организации представляют собой комплекс оборудования и передающих устройств, включающий в себя распределительные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции (РТП), трансформаторные подстанции (ТП), соединительные пункты и иные энергетические объекты.

Территориальная сетевая организация представляет собой коммерческую организацию, оказывающую услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС).

Гарантирующий поставщик представляет собой коммерческую организацию, обязанную в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к нему потребителем либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя и желающим приобрести электрическую энергию.

Основные проблемы во взаимоотношениях между потребителями электрической энергии и территориальными сетевыми организациями в области технологического присоединения заложены в законодательных и нормативных правовых актах.

Одним из основных документов, которым руководствуются электросетевые организации при подключении потребителей к электросетям, являются Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в редакции постановления Правительства РФ от 21 марта 2007 г. № 168).

Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче ТУ (индивидуальных) для присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

К сожалению, ни в одном нормативном документе (ГОСТ, Правила, Методические указания и др.) нет определения термина «реконструируемые электроустановки», что в ряде случаев не позволяет четко и правильно определить статус электроустановки, подлежащей технологическому подключению к электросети, вследствие чего вопросы, связанные с оплатой за такое подключение, остаются открытыми.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и при наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с действующими Правилами любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям.

При присоединении энергопринимающих устройств к РУ электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования ТУ с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора.

При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

При присоединении сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в территориальную распределительную сеть) к смежной сетевой организации, имеющей одинаковый класс напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока мощности.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

подача заявки на технологическое присоединение юридическим или физическим лицом (заявителем), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию и увеличение мощности энергопринимающих устройств, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

заключение договора;

выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (АРБПиЭО).

В отношении энергопринимающих устройств, технологически присоединенных к электрической сети до вступления в силу рассматриваемых Правил, договор не заключается, и, следовательно, плата за подключение не взимается.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора между электросетевой организацией и заявителем в сроки, устанавливаемые Правилами, превышение которых недопустимо. Но на практике эти сроки систематически и значительно превышаются (иногда в 2–3 раза!), как это имеет место, например, в ОАО «МОЭсК».

Основы взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии устанавливают «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Правилами определены участники розничного рынка электроэнергии, в том числе: гарантирующий поставщик, энергосбытовые организации, производители электрической энергии, сетевые организации и потребители электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик, который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в границах его зоны деятельности. Все остальные продавцы электроэнергии свободны в заключении договоров с потребителями, то есть если такие продавцы и покупатели не договорятся по всем условиям поставки, договор не будет заключен и обязать таких продавцов к заключению договора нельзя.

Если покупателя не устраивает его продавец электроэнергии, он в любой момент может обратиться к гарантирующему поставщику.

Правилами закреплена система ценообразования на розничном рынке, предусматривающая поставку части объемов электроэнергии по регулируемой цене, а части – по цене, отражающей стоимость электрической энергии на конкурентном оптовом рынке в рамках предельного уровня нерегулируемых цен.

При этом для населения на переходный период гарантируется поставка всего фактически потребленного объема по регулируемым ценам.

Правила определяют и иные особенности функционирования энергосбытовых организаций, в частности, порядок действий энергосбытовой организации и потребителей, направленный на предупреждение случаев, когда могут возникать недобросовестные энергосбытовые организации, предлагающие потребителям продажу электрической энергии в отсутствие договоров, обеспечивающих приобретение этой электрической энергии на оптовом или розничном рынке.

Правила предусматривают «синхронизацию» с жилищным законодательством РФ и определяют порядок приобретения организациями сферы жилищно-коммунального хозяйства электрической энергии для оказания коммунальных услуг по электроснабжению. И это важно, поскольку дает возможность гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах, заключать договоры оказания коммунальных услуг электроснабжения с ДЕЗ, ТСЖ, управляющими компаниями и т. д.

При существующих коммерческих взаимоотношениях на розничном рынке электроэнергии заявителю (потребителю электрической энергии) некому даже пожаловаться. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе только обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Рассмотрим подробнее процедуру технологического присоединения. Она включает следующие этапы:

подача заявки на технологическое присоединение с требованием выдачи ТУ;

подготовка ТУ и согласование проекта договора, включающего ТУ;

заключение договора;

выполнение ТУ обеими сторонами (заявителем и сетевой организацией);

выполнение организационных и технических действий по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети;

проверка выполнения ТУ и составление акта о технологическом присоединении.

Технические условия в общем случае должны содержать:

величины присоединяемой установленной мощности и единовременной нагрузки;

наименование объекта и его адрес;

условия выполнения основного объема работ (прокладки кабеля, расширения сборок в ТП и др.;

состояние электросети (нейтраль трансформатора, уровень напряжения в точке присоединения на шинах 0,4 кВ и в ТП, условия расчета и выбора расчетного тока трехфазного КЗ на шинах 0,4 кВ и в ТП);

необходимость выбора границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

необходимость установки агрегатов бесперебойного питания для электроснабжения отдельных специальных токоприемников;

мероприятия по соблюдению качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-87);

требования к расчетным приборам учета электроэнергии;

ряд других технических требований, выполнение которых необходимо для подключения к электрической сети.

После выполнения технических условий и условий договора об осуществлении технологического присоединения в части оплаты присоединяемой мощности выдается разрешение на ее присоединение.

Разрешение на присоединение мощности представляет собой документ, выдаваемый уполномоченной сетевой организацией заказчику после выполнения условий договора и согласования порядка эксплуатации и обслуживания КЛ напряжением до 1 кВ, дающий право на присоединение энергопринимающих устройств заказчика к электрическим сетям уполномоченной сетевой организации.

Встречаются случаи, когда требования электросетевых компаний в части оплаты присоединяемой мощности лишены оснований и не поддаются логическому осмыслению.

Например, при сдаче в эксплуатацию вновь построенного жилого дома, имеющего также нежилые помещения, с владельцев нежилых помещений требуют получения отдельного разрешения на присоединение мощности с соответствующей оплатой. Такое требование, на наш взгляд, неправомочно, поскольку мощность электроустановок нежилых помещений заложена в проекте электроснабжения на жилой дом, выделена в виде встроенных в жилой дом отдельных ВРУ, «выкуплена» заказчиком еще на стадии строительства жилого дома и согласована со всеми заинтересованными организациями, а величина разрешенной мощности для них определяется постановлением (распоряжением) органа местного самоуправления.

Например, согласно распоряжению Правительства Москвы от 30 апреля 2002 г. № 618-РП «Порядок электроснабжения встроенных, встроено-пристроенных, пристроенных помещений без функционального назначения», расчет резервируемой мощности для нежилых помещений производится исходя из 200 Вт на 1 м 2 общей площади помещений. При этом мощность, предназначенная для нежилых помещений, должна быть указана в ТУ на жилой дом, раздельно на жилую часть и нежилые помещения, учтена при расчете загрузки ТП, питающей дом, и при расчете кабелей, подключающих щитовые (ВРУ 0,4 кВ) к ТП.

Для жилой части дома и нежилых помещений предусматриваются отдельные электрощитовые, питаемые, как правило, двумя КЛ непосредственно от ТП. В отдельных случаях при незначительной мощности, резервируемой для нежилых помещений (до 15 % от нагрузки жилой части дома), допускается питание нежилых помещений от ВРУ жилого дома. В этом случае между ВРУ жилого дома до общего счетчика учетно-распределительной панели устанавливаются аппараты защиты исходя из 200 Вт на 1 м 2 общей площади. Из такого же расчета выбирается и сечение питающего кабеля.

Количество нежилых помещений выбирается исходя из расчета 75-100 м 2 на помещение, если их площадь не оговорена в задании на проектирование.

Для ограничения потребления электроэнергии в учетно-распределительных панелях в электрощитовых для питания нежилых помещений устанавливаются однополюсные автоматические выключатели на 16 А.

В указанном распоряжении отмечено, что владелец нежилого помещения получает в счет зарезервированной мощности в электросетевой компании ТУ (разрешение) на присоединение мощности нежилого помещения. Заказчик при вводе жилого дома в эксплуатацию передает филиалу (району) электросетевой компании и инвестору проектную документацию по электроснабжению и электрооборудованию нежилых помещений в объеме первого этажа. Срок резервирования мощности, согласно условиям электросетевой компании, – не более трех лет после сдачи жилого дома в эксплуатацию.

Владелец нежилого помещения:

получает в счет зарезервированной мощности в электросетевой компании ТУ (разрешение) на присоединение мощности нежилого помещения;

получает в Энергосбыте ТУ на организацию учета;

обеспечивает выполнение проекта (схемы) электроснабжения нежилого помещения проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

согласовывает проект (схему) электроснабжения с Энергосбытом в части учета электроэнергии и с Ростехнадзором в полном объеме;

выполняет за счет собственных средств и силами лицензированной организации электромонтажные и пусконала-дочные работы;

получает акт допуска электроустановок нежилого помещения в эксплуатацию в Ростехнадзоре;

заключает договор энергоснабжения с Энергосбытом.

Не все владельцы нежилых помещений владеют такой информацией, а потому их дальнейшие действия по подключению к электросети (как правило, к электрощитовой ВРУ жилого дома) и заключению договора энергоснабжения обречены на непосильные для многих из них финансовые, моральные и временные затраты.

Напомним, что правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии в течение переходного периода реформирования электроэнергетики регламентированы утвержденными постановлением Правительства РФ «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (до сих пор нет представления о том, когда же закончится этот переходный период!). Под это постановление Правительства в 2007 г. в соответствии с договором № 1 от 01.01.2007 г., заключенным с ОАО «МГЭсК», была организована крупная структура в электросетевом хозяйстве Московского региона – ООО «Энергобаланс-Столица», создание которой, как уже отмечалось, внесло сумятицу во взаимоотношения между потребителями электрической энергии и энергосбытовой организацией.

Основными задачами компании были определены полный и достоверный учет энергоресурсов и контроль его осуществления субъектами розничного рынка, что практически полностью совпадает с задачами ОАО «Мосэнергосбыт» в части оплаты потребления электроэнергии.

Если раньше стоимость выявленного бездоговорного потребления электроэнергии взыскивалась с потребителя энергосбытовой организацией, то с появлением новой структуры она стала взыскиваться также и со стороны ООО «Энергобаланс-Столица». Если раньше потребители в части оплаты потребленной электроэнергии взаимодействовали только с энергосбытовой компанией, то теперь к такому взаимодействию подключилось и ООО «Энергобаланс-Столица». Кроме прейскуранта на оказание платных услуг со стороны ОАО «Мосэнергосбыт» появился и прейскурант на оказание платных услуг со стороны ООО «Энергобаланс-Столица».

Возникли ситуации, когда потребители электрической энергии стали вынуждены оплачивать электроэнергию в преддоговорный период обеим организациям, каждая из которых при неоплате их счетов грозилась отключением потребителя от сети; появились претензии и судебные иски от каждой из трех сторон конфликта (от потребителей электрической энергии, ООО «Энергобаланс-Столица» и ОАО «Мосэнерго-сбыт»).

Например, Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России установило в действиях ОАО «МГЭсК» и ООО «Энергобаланс-Столица» факт нарушения ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением) – неправомерное отключение электроэнергии у ЗАО «МИАН-Девелопмент» при наличии договора энергоснабжения с ОАО «Мосэнерго-сбыт». Управлением было принято решение о применении административной ответственности в отношении сетевой компании.

В другом случае Управление ФАС России по Москве и Московской области 29.05.2008 г. также признало ОАО «МГЭсК» и ООО «Энергобаланс-Столица» нарушителями той же статьи ФЗ «О защите конкуренции» и предписало прекратить выявленные нарушения, связанные с отказом подачи электроэнергии ЗАО «Велари и Компания», которое имеет договорные отношения с ОАО «Мосэнергосбыт». ОАО «МГЭсК» отказало в подключении к напряжению объекта ЗАО «Велари и Компания» – при наличии действующего договора энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт», разрешения на подачу напряжения по указанному объекту, направленного ОАО «Мосэнергосбыт», копий чертежей КЛ, АРБПиЭО между ОАО «МГЭсК» и ЗАО «Велари и компания» и разрешения на присоединение мощности к сети ОАО «МГЭсК». Таким образом, ОАО «МГЭсК» и ООО «Энергобаланс-Столица» ущемляли интересы и ЗАО «Велари и Компания», и ОАО «Мос-энергосбыт», нарушая тем самым требования антимонопольного законодательства.

Идея создания конкурирующей с энергосбытовой компанией сетевой организации «Энергобаланс-Столица» в данном случае не сработала по простой причине, а именно: чтобы возникла конкуренция, необходима избыточность предложения. Создателям новой организации надо было понять, что в условиях экономической конкуренции продавцы товара (предприниматели) самостоятельно ищут потребителей, чтобы обеспечить цели своей предпринимательской деятельности, увеличение прибыли, расширение объема продаж и укрепление своего рыночного статуса. Конкуренция является залогом продажи товара по более низким ценам и более высокого качества. В данном случае создание ООО «Энергобаланс-Столица» привело к обратному эффекту.

Разрешение на присоединение мощности уполномочены подписывать первые руководители Службы присоединения электросетевой компании (начальник и его заместители). Если разрешение выдается на специальных бланках электросетевой компании, то печать не обязательна.

Разрешение на присоединение мощности, как правило, направляется в несколько адресов:

подлинник разрешения выдается заявителю;

копии разрешения направляются в филиал (район) электросетевой компании, в территориальное управление Ростехнадзора, в энергосбытовую компанию, а также в местный орган самоуправления (например, в Департамент топливно-энергетического хозяйства).

Имеют место неоднократные случаи нарушения законодательства электросетевыми компаниями при взимании платы за подключение к их электросетям.

Например, по протесту прокуратуры в Саратовской области отменена плата за подключение к электросетям при отсутствии технической возможности. Прокуратура посчитала, что тариф за подключение к электросетям не может быть единым для всех потребителей – расценки должны зависеть от того, сколько коммуникаций нужно проложить в каждом конкретном случае. Такие незаконные сборы становились препятствием для малого бизнеса и строительства. В данном случае Комитет регулирования тарифов Саратовской области в 2007 г. ввел единую плату от 8000 до 16 000 руб. (в зависимости от напряжения) за подключение для потребителей, не имеющих технической возможности подключения. По мнению надзорного ведомства, «в законе не предусмотрена возможность установления единой для всех потребителей платы». В каждом конкретном случае энергетики должны рассчитать, во сколько обойдется сооружение новой линии; Комитет по регулированию тарифов обязан провести экспертизу обоснованности предложений и утвердить индивидуальную цену. По закону будущий потребитель должен представить план энергопринимающих устройств, схему своих сетей и перечень оборудования, которое может быть присоединено к противоаварийной автоматике. Энергетики расширили этот перечень по собственному усмотрению, а именно: дополнительно потребовали свидетельство о собственности на землю, справку «о подтверждении полномочий на подачу заявки» и др.

Прокуратура заявила, что «любой предприниматель, начиная производство, больше всего озабочен подключением к сетям. Если при этом с него берут деньги неизвестно за что и в большом количестве, да еще с волокитой, в развитии бизнеса, особенно малого, возникают серьезные препятствия» (по материалам «Новой газеты», 6 мая 2008 г.).

Уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное прекращение либо ограничение подачи потребителям электроэнергии» по факту незаконного отключения электроэнергии в г. Мытищи Московской области было возбуждено Мытищинской городской прокуратурой против энергоснабжающей организации, которая задним число подняла тариф на электроэнергию, в результате чего практически все городские организации оказались в должниках. Виновникам в таком уголовном деянии грозит наказание – до двух лет лишения свободы.

Подобным самоуправством занялись и электросетевые организации (ООО «Компания деловой активности», ЗАО «Калининградрыба», ОАО «Калининградгеофизика», ОАО «Силикатстром», МКП «УК Вагоностроитель») в Калининграде.

Прокуратурой Октябрьского района Калининграда с привлечением специалистов Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области была проведена проверка исполнения законодательства сетевыми организациями при осуществлении подключения потребителей к объектам электроэнергетики в части применения тарифа на услуги по передаче электроэнергии потребителям.

Проверкой было установлено, что указанные организации нарушали требования действующего законодательства и выставляли счета на оплату услуг по передаче электроэнергии субабонентам. По результатам проверки в адрес этих организаций вынесены постановления о возбуждении дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Материалы проверок были направлены в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области для рассмотрения и принятия решения.

Наглядным примером неправомочных действий со стороны ООО «Энергобаланс-Столица» является документ Московской коллегии арбитражных адвокатов о признании недействительным ненормативного акта – акта осмотра электроустановок потребителя, составленного ООО «Энергобаланс-Столица». В тексте акта содержится предписание, в соответствии с которым потребителю электроэнергии необходимо представить техническую документацию о введении ограничения режима потребления электрической энергии. Потребитель имеет отношения с ОАО «Мосэнергосбыт», которому регулярно платит по выставляемым ОАО «Мосэнергосбыт» счетам. Задолженности по оплате электроэнергии перед ОАО «Мосэнергосбыт» у него нет. Вследствие этого оспариваемое предписание не соответствует закону, а именно абз. 2 п. 2 ст. 546 ГК РФ «Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом – юридическим лицом, но с соответствующим его предупреждением допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии».

ООО «Энергобаланс-Столица» в данной ситуации не учло, что нарушений истцом обязательств по оплате энергии не допускалось, задолженности не имеется.

Подобная конфликтная ситуация возникла с филиалом иностранной компании в России «Хэлс Тек Проперти Лимитед», являющейся собственником нежилых помещений в центре Москвы. Представитель ООО «Энергобаланс-Столица» предписал данной компании подписать акт о бездоговорном потреблении электроэнергии и оформить «Соглашение об оплате стоимости бездоговорного потребления электроэнергии». По его мнению, действующее соглашение с ОАО «Мосэнергосбыт» является недействительным. В результате ООО «Энергобаланс-Столица» уведомил компанию об отключении от электросети, несмотря на то что задолженности со стороны компании по оплате электроэнергии не было и технологическое присоединение к электросети было произведено в установленном порядке – на основании разрешения на присоединение мощности. Дело было передано в арбитражный суд, в котором истец (компания), руководствуясь статьями 197, 198, 199 АПК РФ, потребовал признать незаконными действия ООО «Энергобаланс-Столица», а также запретить ООО «Энергобаланс-Столица» вводить ограничение режима потребления электроэнергии в отношении компании.

| |

Отсутствие в настоящее время единого подхода к определению понятия сетевой организации на розничных рынках электроэнергии приводит к серьезным осложнениям правоприменительной практики.

Правовое регулирование отношений, складывающихся в сфере передачи электрической энергии на розничных рынках электроэнергии, уже не первый год ставит в тупик как правоприменителей, так и исследователей теории договорного права. Неоднозначная судебная практика, противоречивые подходы арбитражных судов различного уровня - все это является следствием адаптации зарубежной модели функционирования розничных рынков электроэнергии в условиях России. Подтверждением могут служить следующие вопросы:

1) Свидетельствует ли отсутствие утвержденного в установленном законом порядке тарифа на услуги по передаче электрической энергии о лишении статуса сетевой организации?

2) Соответствует ли положениям Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" или иным нормативным правовым актам договор оказания услуг по передаче электрической энергии, в котором предусмотрено условие об оплате потребителем оказанных услуг в виде возмещения стоимости затрат, понесенных сетевой организацией?

3) Вправе ли организация, владеющая на законном основании объектами электросетевого хозяйства, основным видом деятельности которой является оказание услуг по передаче электроэнергии, но не имеющая установленного для нее тарифа, заключать с потребителями договоры оказания услуг по передаче энергии и фактически исполнять их?

4) Какое правовое последствие при рассмотрении споров, связанных с деятельностью организации, для которой не был в установленном порядке утвержден тариф на услуги по передаче электроэнергии, влечет принятие ФСТ России решения о введении государственного регулирования деятельности такой организации и о включении ее в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе?

Прежде чем перейти к рассмотрению поставленных вопросов, необходимо обратиться к истории создания сетевых организаций на розничных рынках электроэнергии. Первые такие организации появились в Англии и Соединенных Штатах Америки, главной задачей которых определялось содержание электросетей и иных объектов электросетевого хозяйства в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованием безопасности.

В начале 2000-х гг. при заимствовании зарубежного опыта были созданы первые российские сетевые организации на рынке электрической энергии, которые стали осуществлять традиционные полномочия по содержанию объектов электросетевого хозяйства. Электроэнергию передает ее источник, следовательно, название договора оказания услуг по передаче электроэнергии, заключаемого с сетевой организацией, весьма условно: исходя из технологии процесса она может лишь обеспечивать процесс передачи энергии через сети посредством поддержания их в исправном состоянии. Кроме того, договор оказания услуг по передаче энергии является производным и зависим от основного обязательства - договора купли-продажи электроэнергии. Как известно, вспомогательные сделки всегда совершаются для реализации другого, уже ранее существовавшего между сторонами, правоотношения, для исполнения обязательств из ранее совершенной сделки. Как следствие, отношения по снабжению потребителей энергией регулируются посредством заключения, как правило, двух договоров: основного (купля-продажа) и вспомогательного (договор оказания услуг по передаче энергии). Существенным признаком вспомогательного договора является то, что он не приводит к достижению конечных хозяйственных (экономических) целей сторон, а выступает только необходимым условием для реализации основного договора. Кроме того, достаточно часто встречаются случаи, когда для обеспечения процесса передачи энергии необходимо заключать несколько договоров оказания услуг по передаче энергии, поскольку участки присоединенной сети принадлежат разным сетевым организациям и иным владельцам.

В соответствии со статьей 3 Закона N 35-ФЗ под территориальной сетевой понимается коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, по общему правилу не относящихся к оптовому рынку электроэнергии. Следует также иметь в виду, что не всякая организация, которая оказывает услуги по передаче энергии, будет являться территориальной сетевой, поэтому выделяют еще два критерия. Первый предусмотрен законом, а второй - "неоднозначный" - выработан судебной практикой. Так, в соответствии с пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила N 861) территориальные сетевые организации должны владеть на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых они оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей.

Учитывая монопольное положение сетевой организации, в целях защиты интересов потребителей для территориальной сетевой организации заключение договора, опосредующего отношения по передаче энергии, признано обязательным (ст. 37 Закона N 35-ФЗ), и, как следствие, государственному регулированию подлежат тарифы на услуги по передаче энергии.

Всех субъектов в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на розничных рынках электроэнергии предлагается подразделять на профессиональных участников и непрофессиональных. Ключевым критерием такого разделения выступает оказание организацией услуг по передаче энергии в качестве своего основного вида деятельности. При этом как для первых, так и для вторых заключаемые ими договоры являются публичными. Непрофессиональные участники (так называемые иные владельцы), владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединены к сетям территориальной сетевой организации энергопринимающие устройства потребителей, вправе оказывать услуги по передаче энергии с использованием принадлежащих им объектов только после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии (п. 6 Правил N 861). В данном случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения Правил N 861, предусмотренные для сетевых организаций. Из смысла закона следует, что для приобретения статуса территориальной сетевой организации необходимо владение на законном основании объектами электросетевого хозяйства, с помощью которых обеспечивается оказание услуг по передаче энергии в качестве основного вида деятельности такой организации. И, соответственно, не имеет никакого принципиального значения принятие ФСТ России решения о введении государственного регулирования деятельности такой организации и включении ее в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.

Сказанное можно проиллюстрировать на следующем примере из судебной практики. Иск заявлен о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о прекращении взимания платы за услугу по передаче электроэнергии по неустановленному тарифу. Как усматривается из материалов дела, антимонопольный орган признал общество субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии в границах расположения принадлежащих ему на праве аренды электрических сетей; указал на незаконность установления и взимания с потребителей платы за передачу электроэнергии без применения тарифа, утвержденного уполномоченным органом. В удовлетворении требования судом отказано, поскольку факт нарушения обществом порядка ценообразования подтвержден.

Как показывает анализ судебной практики, очень часто возникают вопросы, связанные с отнесением той или иной организации к сетевой. После вступления в силу Закона N 35-ФЗ судебная практика пошла по пути ограничения круга территориальных сетевых организаций теми из них, кому в установленном законом порядке утверждены тарифы на услуги по передаче энергии. Соответственно, если тарифы на услуги по передаче энергии утверждены в установленном порядке, между участниками возникает обязательство из договора оказания услуг по передаче энергии, а в противном случае - внедоговорное обязательство вследствие неосновательного обогащения. В качестве иллюстрации можно привести один из многочисленных примеров.

Иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в виде платы за переданную электрическую энергию. Как усматривается из материалов дела, в спорный период тарифы на услуги истца по передаче электрической энергии не были утверждены. Расчет стоимости услуг по передаче электроэнергии произведен истцом исходя из величины его затрат на услуги по передаче электрической энергии: по уровню среднего второго напряжения - 19,99 коп. за 1 кВт/ч; по уровню низкого напряжения - 23,8 коп. за 1 кВт/ч. На основании пункта 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами.

В отсутствие утвержденного регулирующим органом тарифа на услуги по передаче электрической энергии в случаях, когда законом установлена необходимость применения регулируемых цен, истец вправе доказывать размер платы за оказанные услуги по передаче электроэнергии средствами, предусмотренными главой 7 Административного процессуального кодекса РФ, в том числе представлять суду заключение эксперта, сделанное на основании экспертизы, проведенной специалистами регулирующего органа или независимой экспертной организации, либо заключение специалистов регулирующего органа.

Таким образом, исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены судом правомерно, поскольку ответчик неосновательно обогатился на сумму не оплаченных им услуг по транспортировке электроэнергии, размер платы за переданную электрическую энергию при отсутствии утвержденного в установленном порядке тарифа определен истцом с учетом результатов проведенной экспертизы.

При рассмотрении другого дела арбитражный суд пришел к иному выводу. Суд отказал в иске о взыскании неосновательного обогащения, полученного в связи с использованием ответчиком при передаче электроэнергии подстанции, принадлежащей истцу, указав, что последний не является субъектом электроэнергетики и ему регулирующим органом не утвержден тариф на услуги по ее передаче, в связи с чем неосновательное обогащение ответчика за счет истца отсутствует.

В юридической литературе высказывалось критическое отношение к позиции судов, исходящих при рассмотрении споров из того, что круг сетевых организаций должен ограничиваться владельцами, кому в установленном порядке утверждены тарифы на услуги по передаче энергии.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в постановлении от 16 февраля 2010 г. N 3851/09, собственник сети вправе требовать от поставщика энергоресурсов возмещения затрат, связанных с использованием его имущества. В силу статьи 1102 и пункта 2 ст. 1105 ГК РФ потерпевший - лицо, владеющее на законных основаниях сетями, которые неосновательно использовались другими лицами (приобретателями) для передачи энергии, - вправе потребовать от этих лиц возмещения того, что они сберегли вследствие такого пользования сетями, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. Соответствующая обязанность возникает вне зависимости от наличия утвержденного в отношении собственника сети тарифа на транспортировку воды, тепловой и электрической энергии (аналогичная позиция находит свое подтверждение в определениях ВАС РФ от 17 января 2011 г. N ВАС-15256/10, от 19 июля 2012 г. N ВАС-9419/12).

Вместе с тем возникают ситуации, когда владельцы сетей специально не обращаются в соответствующие органы регулирования тарифов, поскольку тарифы на оказание услуг по передаче энергии устанавливаются "котловым" методом в размере, не превышающем предельных индексов роста цен. С экономической точки зрения более выгодно взыскивать в судебном порядке затраты на содержание объектов электросетевого хозяйства, которые не рассчитываются по принципу "единого котла" и не ограничиваются никакими предельными индексами.

Взыскание неосновательного обогащения в виде затрат на поддержание объектов электросетевого хозяйства в работоспособном состоянии в судебном порядке открывает возможность для недобросовестных сетевых организаций и иных владельцев приобретать незаконные имущественные выгоды в обход положений Закона N 35-ФЗ и постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". Осуществление расчетов за оказанные услуги по передаче энергии в виде затрат неминуемо может повлечь нарушение законодательства о тарифном регулировании и привести к расчетам между участниками розничных рынков электроэнергии не по регулируемым, а произвольно определенным ценам в нарушение пункта 3 постановления Правительства РФ N 1178. В связи с этим незаконно включение в договор оказания услуг по передаче электрической энергии условия об оплате потребителем оказанных услуг в виде возмещения стоимости затрат, понесенных сетевой организацией или иным владельцем. Однако в судебной практике этот вопрос решается неоднозначно. Рассмотрим один из примеров.

Иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения. Как усматривается из материалов дела, ответчик был признан нарушившим Закон о защите конкуренции в части установления для истца тарифов на передачу электрической энергии, в связи с чем истец считает, что договор на подключение к электрическим сетям является ничтожным, а полученная ответчиками оплата - неосновательным обогащением. Иск судом удовлетворен, поскольку тариф на услуги по передаче электрической энергии не утвержден, спорный договор в части условия о взимании платы за транзит энергии признается ничтожным, так как ответчик сетевой организацией не является.

При рассмотрении другого дела суд пришел к иному выводу.

Из материалов дела следует, что в спорный период для ЗАО "ПОК" не был установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, следовательно, у ЗАО "ПОК" не возникли обязательства по заключению с потребителями договоров возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии. Но у ЗАО "ПОК" как у собственника сетей имелись обязательства по их надлежащему содержанию и обязанности не препятствовать перетоку электроэнергии к потребителям. Поскольку в соответствии с договором стороны приняли на себя обязательства нести расходы на содержание электрических сетей пропорционально потребляемой энергии, однако ответчик не оплатил долю расходов, подлежащую компенсации, суд, признав понесенные истцом расходы на содержание сетей разумными и подтвержденными имеющимися в материалах дела доказательствами, удовлетворил требование об их взыскании. При таких обстоятельствах следует признать правомерным вывод апелляционного суда, что при отсутствии утвержденного для собственника сетей тарифа на передачу электрической энергии потребителям собственник сетей и потребитель электроэнергии не лишены права заключить договор о порядке распределения расходов по содержанию электрических сетей, которые используются для передачи электрической энергии как потребителю, так и собственнику сетей.

Для правильного разрешения рассмотренных спорных ситуаций следует учитывать причины, по которым сетевая организация или владелец объектов электросетевого хозяйства уклонились от обращения в регулирующий орган за утверждением тарифа на передачу энергии.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Для изменения существующей правоприменительной практики необходимо воздействовать на недобросовестных сетевых организаций и иных владельцев путем отказа в удовлетворении требований о возмещении затрат на содержание объектов электросетевого хозяйства в случае их незаконного уклонения от обращения в органы тарифного регулирования. Такой подход направлен на дисциплинирование субъектов розничных рынков электрической энергии, недопущение обхода законодательства о тарифном регулировании в сфере оказания услуг по передаче электроэнергии и устранение нарушений прав добросовестных участников отношений, складывающихся при снабжении потребителей электрической энергией.

Смагин А.В., магистр частного права.

Наличие в ГК норм, закрепляющих публично-правовые

элементы, отражает не только особенности переходного

периода экономики, но, очевидно, и национальные черты

будущего российского рынка, что сможет обеспечить

гармонию интересов и стабильность общественной жизни <1>.

<1> Якушев В.С. Гражданский кодекс России (часть вторая) - продолжение формирования рыночного законодательства (общая правовая характеристика) // Российский юридический журнал. 1996. N 2. С. 16.

Электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Данное понятие содержится в ст. 3 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" <2> (далее - Федеральный закон), который устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики (ст. 1), т.е. устанавливает особенности правового регулирования отношений, регулируемых гражданским законодательством.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации. 31.03.2003. N 13. Ст. 1177.

Федеральный закон закрепил основные положения реформирования отрасли, в том числе разделение видов деятельности в сфере электроэнергетики на конкурентные и неконкурентные, и установил особенности правового регулирования деятельности юридического лица в зависимости от вида объектов электроэнергетики, которые оно использует при осуществлении предпринимательской деятельности в этой отрасли.

В процессе реформирования было создано большое количество субъектов электроэнергетики, среди которых генерирующие компании, организации технологической и коммерческой инфраструктуры и энергосбытовые компании.